海を見守る祈りのかたち

〜命の記憶がたたずむ室戸の地蔵群〜

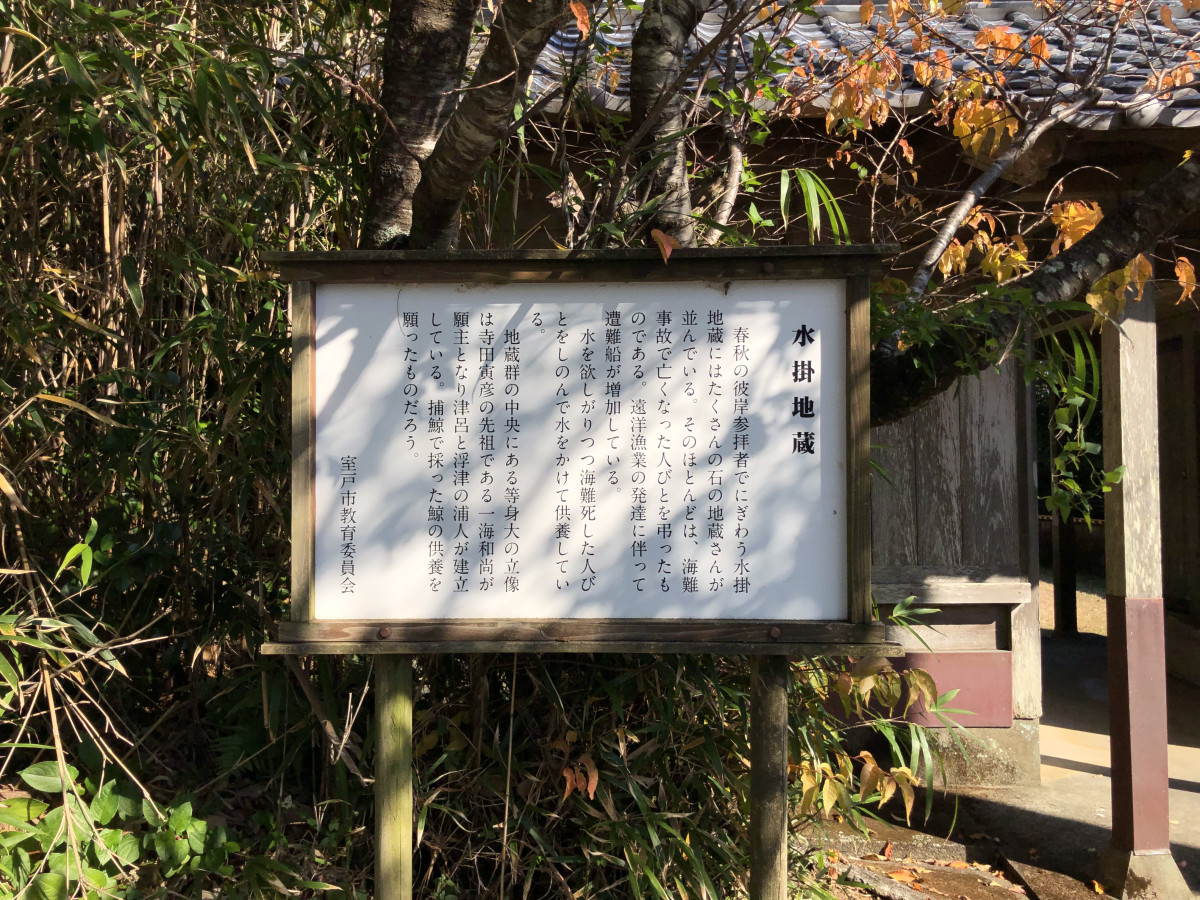

四国・高知県の南東端、室戸岬の国道55号沿い。最御崎寺へと続く「へんろ道」の入り口近くに、約250体ものお地蔵さまたちが、まるで水平線を静かに見つめるように海に向かって並んでいます。

地蔵たちは大きな木々の影に守られるように佇み、潮風がその合間をそっと抜けていくーそこには祈りの気配と海の記憶が混ざり合う、静かで厳かな空気が流れています。

この水掛地蔵群には、さまざまな祈りが込められています。

一説には、弘法大師・空海が有縁無縁の霊を弔うために建立したとも言われ、津呂や浮津の浦人たちが捕鯨で得た鯨を供養するために建てた等身大立像もその一角に祀られています。

けれど、その多くは海難事故で亡くなった漁師たちの霊を弔うために建てられたものです。

昭和40〜50年代、室戸はマグロ漁業の黄金期を迎え、漁師たちは南アフリカ沖やニュージーランド沖へと果敢に漕ぎ出していきました。

その勇敢な航海は地域に栄華をもたらしましたが、同時に命を懸けた過酷な漁でもありました。

1974年には、室戸を出港したマグロ漁船が貨物船と衝突し、14名が命を落とす悲劇も記録されています。海は恵みと試練を共に与える存在でした。

地蔵たちは、そうした命と海とのやりとりの記憶を静かに抱えています。

室戸の水掛地蔵における「水をかける」行為には、特別な意味が込められています。

一般的には「清め」や「願掛け」とされる所作ですが、ここ室戸では違います。

海水を飲み苦しみながら命を落とした漁師たちに、真水を手向けるーそれは、海への敬意と、亡き人への静かな鎮魂の祈りです。

地蔵の台座には、亡くなった漁師の名前や船の名が刻まれ、その一つひとつに家族の想いや地域の記憶が染み込んでいます。

春や秋の彼岸には「お鼻参り」と呼ばれる風習で、多くの人々がこの地を訪れ、柄杓で水をすくい、そっと地蔵にかけながら手を合わせます。

その姿は、海とともに生き、命と向き合ってきた室戸の暮らしそのものです。

この場所には、漁師たちの命と家族の祈り、そして海への畏敬が深く宿っています。

水掛地蔵―それは、海の記憶を今につなぐ、室戸漁師町の祈りのかたちです。

水掛地蔵

<続きを読む>