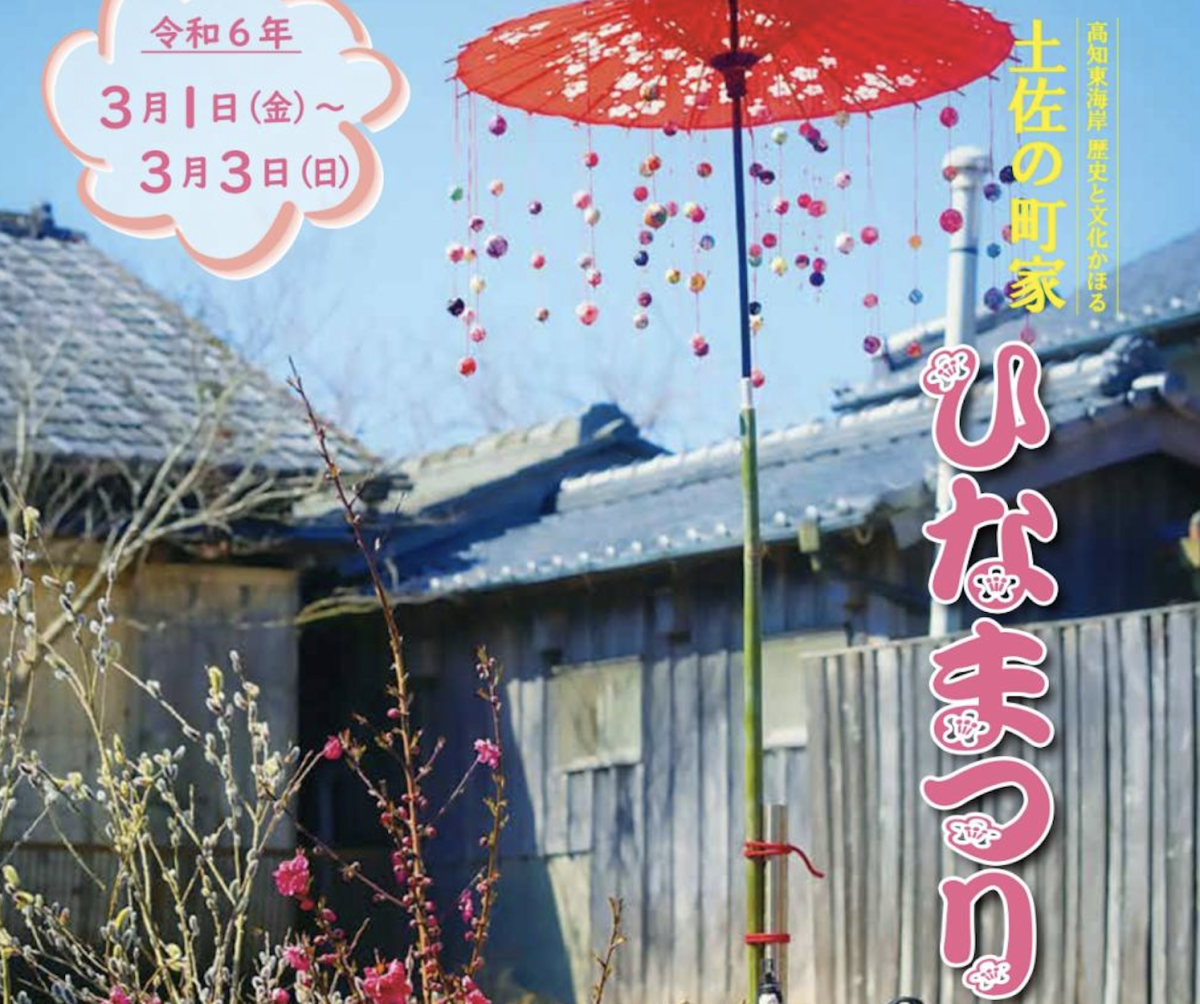

二月下旬から3月に吉良川で行われています。古民家や商家の町屋に美しい雛人形が飾られているのを見ることができ、吉良川の町並み散策しながら楽しむことができます。スタンプラリーなども行われています。

土佐の町家 ひな祭り

「土佐の町家 ひな祭り」と室戸のつながり

-

吉良川の町並み

土佐漆喰の建築美と石塀が映える備長炭の町、伝統建築と祭りが織りなす歴史景観地区 室戸岬から海岸線を西へ16キロ、吉良川町は鎌倉時代の文献にも登場するほどの古い歴史と、独特の文化を持った町並みです。 その特徴的な家々は高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。また、町の最奥には広い境内を構える御田八幡宮があります。御田祭や秋の神祭が大々的に行われる、地域で慕われる祭神です。 そして吉良川は2つの特徴的な町並みを形成しました。 旧街道沿いには豪華な町並み「下町地区」があります。 家の壁は白く輝く「土佐漆喰」。漆喰は何度も塗り重ね、手の平で擦り付ける事で光沢を出しています。粘着力があり、防火・防水、塩害にも強い優れものです。 2階建てですが家の高さは低く見えます。台風対策のために2階の天井を意識的に低くして、物入れとして使った「つし二階」と呼ばれる建築です。 そして側面には暴風雨の雨水を素早く地面に落とすために反って作られた「水切り瓦」 交易の際に京阪神から持ち帰った当時最新の赤い「煉瓦」を用いた壁も見えます。 おしゃれな木の「格子」窓。玄関わきの柱の装飾「持ち送り」など数々の工夫に富んだ独特な町家が軒を連ねています。 山側の「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれるこれもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 室戸岬は1934年の室戸台風に代表されるように、日本の台風の入口となることの多い土地です。そのため古くからの建造物には施された独特の台風対策が見て取れます。

土佐漆喰の建築美と石塀が映える備長炭の町、伝統建築と祭りが織りなす歴史景観地区 室戸岬から海岸線を西へ16キロ、吉良川町は鎌倉時代の文献にも登場するほどの古い歴史と、独特の文化を持った町並みです。 その特徴的な家々は高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。また、町の最奥には広い境内を構える御田八幡宮があります。御田祭や秋の神祭が大々的に行われる、地域で慕われる祭神です。 そして吉良川は2つの特徴的な町並みを形成しました。 旧街道沿いには豪華な町並み「下町地区」があります。 家の壁は白く輝く「土佐漆喰」。漆喰は何度も塗り重ね、手の平で擦り付ける事で光沢を出しています。粘着力があり、防火・防水、塩害にも強い優れものです。 2階建てですが家の高さは低く見えます。台風対策のために2階の天井を意識的に低くして、物入れとして使った「つし二階」と呼ばれる建築です。 そして側面には暴風雨の雨水を素早く地面に落とすために反って作られた「水切り瓦」 交易の際に京阪神から持ち帰った当時最新の赤い「煉瓦」を用いた壁も見えます。 おしゃれな木の「格子」窓。玄関わきの柱の装飾「持ち送り」など数々の工夫に富んだ独特な町家が軒を連ねています。 山側の「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれるこれもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 室戸岬は1934年の室戸台風に代表されるように、日本の台風の入口となることの多い土地です。そのため古くからの建造物には施された独特の台風対策が見て取れます。 -

農事組合法人 庄毛ファーム

庄毛地区を守る!農家の高齢化、後継者不足による耕作放棄地の急増により、地域社会の継続が危ぶまれる中、吉良川町の有志が集まり、農事組合法人を設立して取り組んでいます。 ①蕎麦(宮崎県椎葉村の幻の在来種)の生産・加工・販売②地域の活性化に向け、露地野菜等の生産を通して、地元加工業者や福祉事業所との連携③休耕地を利用した稲WCS(牛の飼料)の直播栽培など。人を育て、地域をつなぎ、未来につなぐ。基盤整備と新たな担い手と連携を模索しながら、庄毛地区の維持・発展に取り組まれています。 お蕎麦について!! 幻の品種(宮崎県椎葉村の幻の在来種)へのこだわり→栽培法→収穫→脱穀法→水車挽き製粉→打ち方→茹で方→ツユ→地元野菜の天ぷら!! 徹底的にこだわり抜いて調理した蕎麦は、10月開催「そば花まつり」のイベントのみ提供され、室戸市民の秋の楽しみとなっています。

庄毛地区を守る!農家の高齢化、後継者不足による耕作放棄地の急増により、地域社会の継続が危ぶまれる中、吉良川町の有志が集まり、農事組合法人を設立して取り組んでいます。 ①蕎麦(宮崎県椎葉村の幻の在来種)の生産・加工・販売②地域の活性化に向け、露地野菜等の生産を通して、地元加工業者や福祉事業所との連携③休耕地を利用した稲WCS(牛の飼料)の直播栽培など。人を育て、地域をつなぎ、未来につなぐ。基盤整備と新たな担い手と連携を模索しながら、庄毛地区の維持・発展に取り組まれています。 お蕎麦について!! 幻の品種(宮崎県椎葉村の幻の在来種)へのこだわり→栽培法→収穫→脱穀法→水車挽き製粉→打ち方→茹で方→ツユ→地元野菜の天ぷら!! 徹底的にこだわり抜いて調理した蕎麦は、10月開催「そば花まつり」のイベントのみ提供され、室戸市民の秋の楽しみとなっています。 -

吉良川蕎麦

丹精込めて蕎麦を打つおんちゃん達は、吉良川の農業集落の承継に日々尽力しながら、蕎麦作りに熱い情熱を注いでいます。 蕎麦の品種は宮崎県椎葉村の幻の在来種です、蕎麦の栽培から全ての工程について美味しさを追求していて、製粉は水車で挽いているそうです。 現在、常設のお店はありませんが、日曜日に道の駅「キラメッセ室戸」で「生蕎麦(二八蕎麦)」を販売しています。田舎ならでは、商品ラベルからではわからない、品質を体験してください! 1週間に6個(2人前/食)程度、土曜日に手打ち→日曜日に販売→賞味期限は月曜日です。茹で方は、商品同封の紙に書いてありますので、最後の仕上げをよろしくお願いします。 8月はお休みとのことです。 また、3月上旬の「ひなまつり」、10月下旬の「そば花まつり」では、ツユにもこだわった打ち立て茹でたてを、地元野菜の天ぷらと一緒に、提供していただけます!

丹精込めて蕎麦を打つおんちゃん達は、吉良川の農業集落の承継に日々尽力しながら、蕎麦作りに熱い情熱を注いでいます。 蕎麦の品種は宮崎県椎葉村の幻の在来種です、蕎麦の栽培から全ての工程について美味しさを追求していて、製粉は水車で挽いているそうです。 現在、常設のお店はありませんが、日曜日に道の駅「キラメッセ室戸」で「生蕎麦(二八蕎麦)」を販売しています。田舎ならでは、商品ラベルからではわからない、品質を体験してください! 1週間に6個(2人前/食)程度、土曜日に手打ち→日曜日に販売→賞味期限は月曜日です。茹で方は、商品同封の紙に書いてありますので、最後の仕上げをよろしくお願いします。 8月はお休みとのことです。 また、3月上旬の「ひなまつり」、10月下旬の「そば花まつり」では、ツユにもこだわった打ち立て茹でたてを、地元野菜の天ぷらと一緒に、提供していただけます!