土佐漆喰の建築美と石塀が映える備長炭の町、伝統建築と祭りが織りなす歴史景観地区

室戸岬から海岸線を西へ16キロ、吉良川町は鎌倉時代の文献にも登場するほどの古い歴史と、独特の文化を持った町並みです。

その特徴的な家々は高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。

吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。また、町の最奥には広い境内を構える御田八幡宮があります。御田祭や秋の神祭が大々的に行われる、地域で慕われる祭神です。

そして吉良川は2つの特徴的な町並みを形成しました。

旧街道沿いには豪華な町並み「下町地区」があります。

家の壁は白く輝く「土佐漆喰」。漆喰は何度も塗り重ね、手の平で擦り付ける事で光沢を出しています。粘着力があり、防火・防水、塩害にも強い優れものです。

2階建てですが家の高さは低く見えます。台風対策のために2階の天井を意識的に低くして、物入れとして使った「つし二階」と呼ばれる建築です。

そして側面には暴風雨の雨水を素早く地面に落とすために反って作られた「水切り瓦」

交易の際に京阪神から持ち帰った当時最新の赤い「煉瓦」を用いた壁も見えます。

おしゃれな木の「格子」窓。玄関わきの柱の装飾「持ち送り」など数々の工夫に富んだ独特な町家が軒を連ねています。

山側の「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれるこれもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。

室戸岬は1934年の室戸台風に代表されるように、日本の台風の入口となることの多い土地です。そのため古くからの建造物には施された独特の台風対策が見て取れます。

吉良川の町並み

<続きを読む>

「吉良川の町並み」と室戸のつながり

-

土佐備長炭

日本三大備長炭に数えられる「土佐備長炭」はウバメガシ(姥目樫)を原料とした白炭と呼ばれる最高品質な木炭です。 土佐備長炭の魅力は美味しくお肉が焼ける「強い火力」と「持続時間」そして「灰が飛ばないこと」です。 室戸市で備長炭が作られるようになったのは明治時代のことでした。 四国の突端、三方を太平洋で囲まれた室戸市は地域の大部分が森で覆われているため木材は豊富にありましたが、まだ炭焼きの技術は発展していませんでした。 そんな中、紀州の炭焼き職人が四国遍路で室戸を訪れ、明治40年に備長炭の製法を伝授したことはまさに弘法大師のお導きでした。(弘法大師は3つのお寺を室戸で建立し、その成り立ちに深く関わります。四国八十八ヶ所参りは弘法大師所縁のお寺を巡ります。) そして時代を経て室戸市の主要産業になった土佐備長炭は、全国に広く流通し日本で有数の生産量を誇るようになりました。 近年は海外からの白炭輸入量が減少し、市場では品薄状態が続いているため、備長炭は希少で高価なものとなっています。 そんな貴重な土佐備長炭は主に都市部の料理店で愛用されますが、ご家庭で使うときはバーベキューグリルや七輪などで肉を焼くのが最高です! 遠赤外線でふっくら焼き上がり、余分な油が赤く燃えた土佐備長炭の上に落ちるとジュっと煙が立ち、肉を口に運ぶと仄かに備長炭のよい香りを感じます。 土佐備長炭を製造する「窯元炭遊」の川田さんによると 火力が半日程度持続する土佐備長炭は、長時間かかる煮物でも効果を発揮するそう。途中で使い終わったときは灰を被せて消火すればまた使えます。注意したいのは、土佐備長炭は長持ちしますが、鋼のように硬く火が付きにくいので、肉を焼くのは炭にじっくり火を入れてから。焼き始めが早いとお腹がいっぱいになる頃、備長炭が絶好調になることも…

日本三大備長炭に数えられる「土佐備長炭」はウバメガシ(姥目樫)を原料とした白炭と呼ばれる最高品質な木炭です。 土佐備長炭の魅力は美味しくお肉が焼ける「強い火力」と「持続時間」そして「灰が飛ばないこと」です。 室戸市で備長炭が作られるようになったのは明治時代のことでした。 四国の突端、三方を太平洋で囲まれた室戸市は地域の大部分が森で覆われているため木材は豊富にありましたが、まだ炭焼きの技術は発展していませんでした。 そんな中、紀州の炭焼き職人が四国遍路で室戸を訪れ、明治40年に備長炭の製法を伝授したことはまさに弘法大師のお導きでした。(弘法大師は3つのお寺を室戸で建立し、その成り立ちに深く関わります。四国八十八ヶ所参りは弘法大師所縁のお寺を巡ります。) そして時代を経て室戸市の主要産業になった土佐備長炭は、全国に広く流通し日本で有数の生産量を誇るようになりました。 近年は海外からの白炭輸入量が減少し、市場では品薄状態が続いているため、備長炭は希少で高価なものとなっています。 そんな貴重な土佐備長炭は主に都市部の料理店で愛用されますが、ご家庭で使うときはバーベキューグリルや七輪などで肉を焼くのが最高です! 遠赤外線でふっくら焼き上がり、余分な油が赤く燃えた土佐備長炭の上に落ちるとジュっと煙が立ち、肉を口に運ぶと仄かに備長炭のよい香りを感じます。 土佐備長炭を製造する「窯元炭遊」の川田さんによると 火力が半日程度持続する土佐備長炭は、長時間かかる煮物でも効果を発揮するそう。途中で使い終わったときは灰を被せて消火すればまた使えます。注意したいのは、土佐備長炭は長持ちしますが、鋼のように硬く火が付きにくいので、肉を焼くのは炭にじっくり火を入れてから。焼き始めが早いとお腹がいっぱいになる頃、備長炭が絶好調になることも… -

吉良川町並み館

土佐備長炭で栄えた情緒漂う町並み —建築の知恵と文化を学べる『吉良川の町並み館』で町歩きがもっと楽しく! 国の重要伝統的建造物群保存地区「吉良川の町並み」を観光するにあたってまず最初に訪れて欲しいのが「吉良川の町並み館」です。 独特の文化を持った吉良川の町並みの地域文化や、独自の建築様式である「水切り瓦」や「いしぐろ」などその特徴をパネルなどの展示で詳しく説明しています。 ここを見てから町並みを散策すれば、吉良川の町並みの独自性と見学のポイントを理解することができます。 さらに実際に「旧長田家住宅」など実際の吉良川の特徴を残す家の中に入ることができます。土間がかなり広く取られており、天井も低めです。 椅子に座って休憩したり、土日祝日は館内にある「お休み処べっぴんさんの家」では美味しいお食事もできます。お土産として土佐備長炭の販売も行っています。 隣には「おまつり館」も併設されており、伝統的なお祭りの紹介もしています。

土佐備長炭で栄えた情緒漂う町並み —建築の知恵と文化を学べる『吉良川の町並み館』で町歩きがもっと楽しく! 国の重要伝統的建造物群保存地区「吉良川の町並み」を観光するにあたってまず最初に訪れて欲しいのが「吉良川の町並み館」です。 独特の文化を持った吉良川の町並みの地域文化や、独自の建築様式である「水切り瓦」や「いしぐろ」などその特徴をパネルなどの展示で詳しく説明しています。 ここを見てから町並みを散策すれば、吉良川の町並みの独自性と見学のポイントを理解することができます。 さらに実際に「旧長田家住宅」など実際の吉良川の特徴を残す家の中に入ることができます。土間がかなり広く取られており、天井も低めです。 椅子に座って休憩したり、土日祝日は館内にある「お休み処べっぴんさんの家」では美味しいお食事もできます。お土産として土佐備長炭の販売も行っています。 隣には「おまつり館」も併設されており、伝統的なお祭りの紹介もしています。 -

独自の建築様式 いしぐろ

吉良川町に息づく独自の石塀 丸石の美しさと職人技が光る機能美あふれる伝統建築 国の重要伝統的建造物群保存地区、室戸市吉良川町の山側「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれる、これもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 「いしぐろ」は、まず丸い石を積み上げてから石の端を割ったような形状をしています。手で触れてみると真っすぐになるように揃えられていて、とても手間がかかっています。 石の断面が綺麗に並んでいる石垣はすこしユーモラスで可愛らしい姿です。軒下ほどの高さで家を囲んでいるので、台風の暴風を遮る機能性も抜群です。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。

吉良川町に息づく独自の石塀 丸石の美しさと職人技が光る機能美あふれる伝統建築 国の重要伝統的建造物群保存地区、室戸市吉良川町の山側「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれる、これもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 「いしぐろ」は、まず丸い石を積み上げてから石の端を割ったような形状をしています。手で触れてみると真っすぐになるように揃えられていて、とても手間がかかっています。 石の断面が綺麗に並んでいる石垣はすこしユーモラスで可愛らしい姿です。軒下ほどの高さで家を囲んでいるので、台風の暴風を遮る機能性も抜群です。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。 -

独自の建築様式 水切り瓦

白い漆喰を雨風から守る美しき瓦 〜吉良川町の『水切り瓦』が映す、伝統建築の機能美〜 国の重要伝統的建造物群保存地区、室戸市吉良川町の旧街道沿いには「土佐漆喰」が白く輝く豪華な町並み「下町地区」があります。 太平洋に突き出た室戸は台風対策のために2階の天井を意識的に低くしていて家全体の高さも低く見えます。 そして側面には横から降る強い風雨から家屋を守る「水切り瓦」があります。 小さく反った瓦のひさしが、壁面に伝う雨水を素早く地面に落とすため、「土佐漆喰」の劣化を食い止めます。機能性だけでなくデザイン性にも優れ、吉良川の町並みの豪華絢爛さを際立出せています。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。

白い漆喰を雨風から守る美しき瓦 〜吉良川町の『水切り瓦』が映す、伝統建築の機能美〜 国の重要伝統的建造物群保存地区、室戸市吉良川町の旧街道沿いには「土佐漆喰」が白く輝く豪華な町並み「下町地区」があります。 太平洋に突き出た室戸は台風対策のために2階の天井を意識的に低くしていて家全体の高さも低く見えます。 そして側面には横から降る強い風雨から家屋を守る「水切り瓦」があります。 小さく反った瓦のひさしが、壁面に伝う雨水を素早く地面に落とすため、「土佐漆喰」の劣化を食い止めます。機能性だけでなくデザイン性にも優れ、吉良川の町並みの豪華絢爛さを際立出せています。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。 -

室戸は世界ジオパーク

隆起する大地を肌で感じる暮らし 〜室戸世界ジオパーク〜 観光では見えない地質遺産とともに生きる文化 四国高知の南東、今も大地が隆起し続ける世界的に希少な地質遺産である室戸は、市全域がユネスコ認定の世界ジオパークです。 「ユネスコ世界ジオパーク」とは、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的としたユネスコの事業です。 世界で48か国・213のユネスコ世界ジオパークが認定(2024年3月現在) 日本では10の地域が登録され、その中でも、市町村の全ての範囲を認定されているのは室戸を含む3つの地域しかありません。 自然と人間が共生するジオパークには、自然の恵みを生活に取り入れる知恵や工夫が詰まっています。時代を経たその「知恵や工夫」1つ1つがとても素晴らしく魅力的です。 田舎マップでは、室戸の人たちが大切にしている、日常に溶け込む有形無形の「魅力」を紹介していきます。もしあなたが気になる「魅力」があれば画像をクリックしてみてください。次々とページを好奇心に沿って「自然と人との繋がり」を辿れば、あなただけのストーリーが生まれ、あなただけの室戸の楽しみ方がきっと見つかるはずです。 ▷地殻変動のダイナミズム◁ ー地殻変動の痕跡、大地の成り立ちを知るー 室戸では海岸や海成段丘などのあらゆるところに地殻変動の痕跡を見ることができ、新しい大地を形成する地球のダイナミズムを実感することができます。 例えば、室戸岬の遊歩道を歩けば、太古の昔に海底でできた土砂の地層が隆起して現れた縞々の岩(タービダイト層)が随所で見られます。 ▷独特な植物相◁ 室戸岬の海岸では国の天然記念物に指定されている亜熱帯性植物樹林や海岸植物群落によって独特な景観をみることができます。 例えば、海岸線には本州ではあまり見ることのできない、岩を這うように根を伸ば空に広がるアコウの木。足元にはシオギクなどの草木、リュウゼツランなどがあり、 山間部の段ノ谷山では、天然杉の巨木を多数見られます。 室戸の山々には潮風に耐えて育つウバメガシが群生し、それを原料とする良質な土佐備長炭の生産が行われ、室戸の重要な産業の1つとなっています。 ▷自然と共生する文化◁ ー海底地形と豊かな漁場ー 東海岸直近の海底地形は1000m以深の深海に落ち込む断層崖になっています。 そこに地球規模の深層大循環がぶつかり、ミネラルを豊富に含んだ深層水が深海から一気に表層まで上昇しています、その海域には良質なプランクトンの発生による豊かな生態系があり、その漁場は室戸の漁業と文化を育んできました。古より湧き上がる海洋深層水は現在では製塩やサツキマスなどの陸上養殖にも活用されています。 ▷海成段丘と美味しい農作物◁ 地殻変動によって海底が隆起した「海成段丘」では海底由来のミネラル豊富な土壌により西山台地などでは室戸の「ふるさと納税b inの返礼品」として人気No.1の農作物を栽培しています。みかん・ぽんかん・小夏・せとか・なつみなどの柑橘類が有名です。 ▷台風と建築様式◁ 土佐備長炭で繁栄した吉良川では、「水切り瓦」や「つし二階」備えた白く輝く土佐漆喰の伝統的建造物が今も残されており、隆起による段差のある地形にできた町並みには「いしぐろ」の塀など激しい台風に耐える工夫が見られます。 室戸市では今も、大地が隆起し続ける地殻変動の最前線で暮らしている人々の知恵や工夫を随所に見ることができます。そして、この地質遺産を保護し研究に活用するとともに、自然と人間との関わりを理解する場所として整備し、教育の場として、また新たな観光資源として地域の振興にいかしています。

隆起する大地を肌で感じる暮らし 〜室戸世界ジオパーク〜 観光では見えない地質遺産とともに生きる文化 四国高知の南東、今も大地が隆起し続ける世界的に希少な地質遺産である室戸は、市全域がユネスコ認定の世界ジオパークです。 「ユネスコ世界ジオパーク」とは、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的としたユネスコの事業です。 世界で48か国・213のユネスコ世界ジオパークが認定(2024年3月現在) 日本では10の地域が登録され、その中でも、市町村の全ての範囲を認定されているのは室戸を含む3つの地域しかありません。 自然と人間が共生するジオパークには、自然の恵みを生活に取り入れる知恵や工夫が詰まっています。時代を経たその「知恵や工夫」1つ1つがとても素晴らしく魅力的です。 田舎マップでは、室戸の人たちが大切にしている、日常に溶け込む有形無形の「魅力」を紹介していきます。もしあなたが気になる「魅力」があれば画像をクリックしてみてください。次々とページを好奇心に沿って「自然と人との繋がり」を辿れば、あなただけのストーリーが生まれ、あなただけの室戸の楽しみ方がきっと見つかるはずです。 ▷地殻変動のダイナミズム◁ ー地殻変動の痕跡、大地の成り立ちを知るー 室戸では海岸や海成段丘などのあらゆるところに地殻変動の痕跡を見ることができ、新しい大地を形成する地球のダイナミズムを実感することができます。 例えば、室戸岬の遊歩道を歩けば、太古の昔に海底でできた土砂の地層が隆起して現れた縞々の岩(タービダイト層)が随所で見られます。 ▷独特な植物相◁ 室戸岬の海岸では国の天然記念物に指定されている亜熱帯性植物樹林や海岸植物群落によって独特な景観をみることができます。 例えば、海岸線には本州ではあまり見ることのできない、岩を這うように根を伸ば空に広がるアコウの木。足元にはシオギクなどの草木、リュウゼツランなどがあり、 山間部の段ノ谷山では、天然杉の巨木を多数見られます。 室戸の山々には潮風に耐えて育つウバメガシが群生し、それを原料とする良質な土佐備長炭の生産が行われ、室戸の重要な産業の1つとなっています。 ▷自然と共生する文化◁ ー海底地形と豊かな漁場ー 東海岸直近の海底地形は1000m以深の深海に落ち込む断層崖になっています。 そこに地球規模の深層大循環がぶつかり、ミネラルを豊富に含んだ深層水が深海から一気に表層まで上昇しています、その海域には良質なプランクトンの発生による豊かな生態系があり、その漁場は室戸の漁業と文化を育んできました。古より湧き上がる海洋深層水は現在では製塩やサツキマスなどの陸上養殖にも活用されています。 ▷海成段丘と美味しい農作物◁ 地殻変動によって海底が隆起した「海成段丘」では海底由来のミネラル豊富な土壌により西山台地などでは室戸の「ふるさと納税b inの返礼品」として人気No.1の農作物を栽培しています。みかん・ぽんかん・小夏・せとか・なつみなどの柑橘類が有名です。 ▷台風と建築様式◁ 土佐備長炭で繁栄した吉良川では、「水切り瓦」や「つし二階」備えた白く輝く土佐漆喰の伝統的建造物が今も残されており、隆起による段差のある地形にできた町並みには「いしぐろ」の塀など激しい台風に耐える工夫が見られます。 室戸市では今も、大地が隆起し続ける地殻変動の最前線で暮らしている人々の知恵や工夫を随所に見ることができます。そして、この地質遺産を保護し研究に活用するとともに、自然と人間との関わりを理解する場所として整備し、教育の場として、また新たな観光資源として地域の振興にいかしています。 -

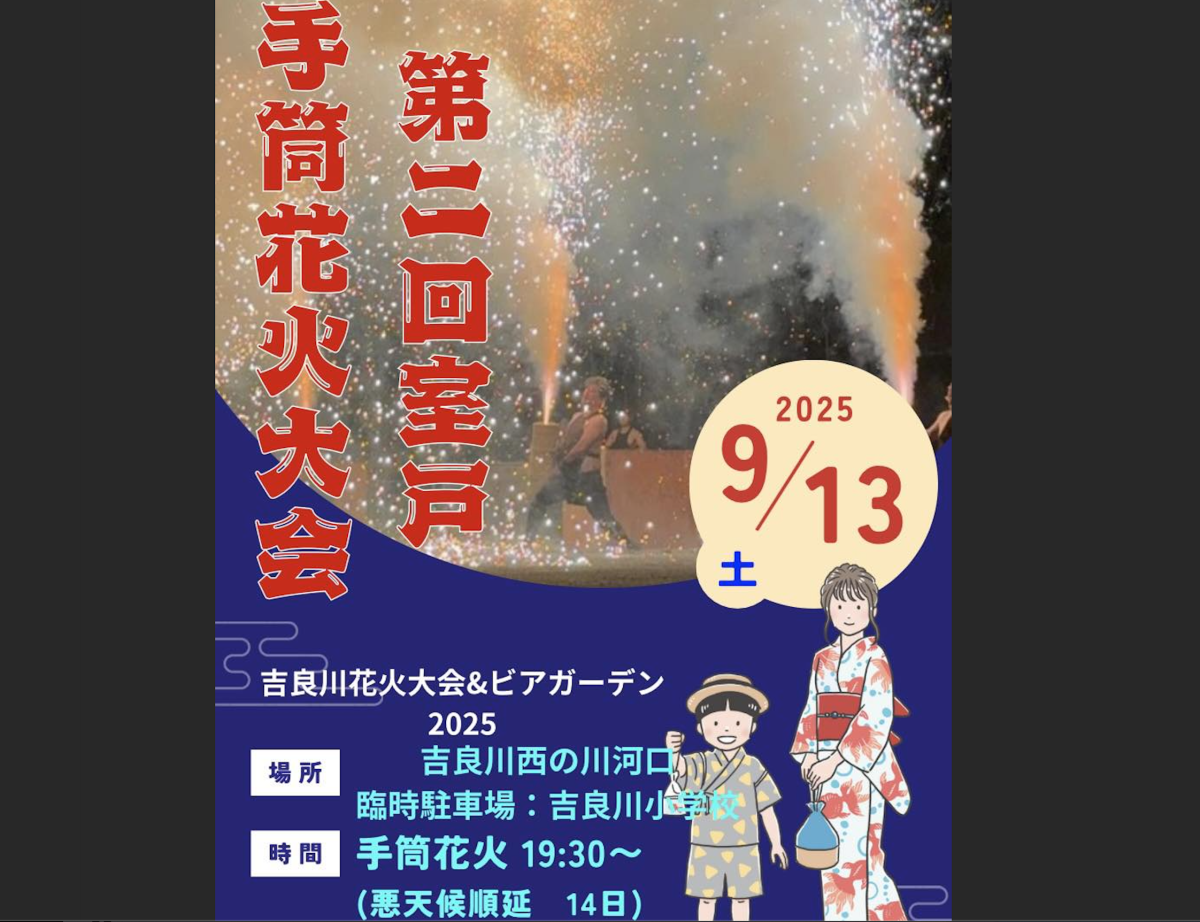

室戸手筒花火大会

火柱が夜空を裂く!全身で炎を受け止める、四国では室戸でしか見られない圧巻の手筒花火が炸裂 四国高知の南東端、室戸で手筒花火を見ることができます。 1メートルほどの火薬の詰まった竹筒を抱えて10メートル程吹き上がる火花を全身に浴びながら仁王立つ姿が豪快な手筒花火は、徳川家康以来の愛知・静岡の伝統ですが、高知県室戸へIターン移住した村崎さんはその情熱を注ぎ、移住先の地で四国初の手筒花火大会の開催を実現しました。 本場静岡から仲間の花火師さんたちを室戸に招き、高知の花火師さんも参加し、去年を上回る盛大な室戸手筒花火大会を開催します。 「室戸の新たな伝統にするぞ」と意気込む村崎さんたち、情熱の花火師たちの、裸の上半身に降りかかる火の粉もアドレナリンで吹き飛ばす勇姿をぜひ間近でご覧ください。

火柱が夜空を裂く!全身で炎を受け止める、四国では室戸でしか見られない圧巻の手筒花火が炸裂 四国高知の南東端、室戸で手筒花火を見ることができます。 1メートルほどの火薬の詰まった竹筒を抱えて10メートル程吹き上がる火花を全身に浴びながら仁王立つ姿が豪快な手筒花火は、徳川家康以来の愛知・静岡の伝統ですが、高知県室戸へIターン移住した村崎さんはその情熱を注ぎ、移住先の地で四国初の手筒花火大会の開催を実現しました。 本場静岡から仲間の花火師さんたちを室戸に招き、高知の花火師さんも参加し、去年を上回る盛大な室戸手筒花火大会を開催します。 「室戸の新たな伝統にするぞ」と意気込む村崎さんたち、情熱の花火師たちの、裸の上半身に降りかかる火の粉もアドレナリンで吹き飛ばす勇姿をぜひ間近でご覧ください。 -

吉良川町並みガイド

吉良川のまちなみは、備長炭の繁栄と共に先人の手によって建築されました。歴史や建築の工夫・特徴など昔ながらの情緒ある町並みを地元ガイドさんとお話ししながら歩いてみましょう。吉良川の町並みは高知県で初めて、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された地区です。

吉良川のまちなみは、備長炭の繁栄と共に先人の手によって建築されました。歴史や建築の工夫・特徴など昔ながらの情緒ある町並みを地元ガイドさんとお話ししながら歩いてみましょう。吉良川の町並みは高知県で初めて、国の重要伝統的建造物群保存地区に選定された地区です。 -

御田八幡宮春祭

鎌倉から続く春神事 ・奇祭「御田祭」 室戸・吉良川の再生を祈る命の舞台 土佐漆喰が白く輝く町並み・吉良川町。 その信仰の中心に鎮座するのが、御田八幡宮です。 この御田八幡宮で、西暦奇数年の5月3日に行われる象徴的な神事が「吉良川の御田祭」です。 鎌倉時代に始まり、平和と民の安寧、五穀豊穣を祈願して奉納されてきた古式祭典であり、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 春祭の朝は、町内の主な神社や小学校などを巡りながら踊る「練り」から始まります。 紋付袴に一文字笠を被った男たちが小石を中心に円陣を組み、「ヨッピンピーロ」と囃しながら、右足と左足を交互に交差させて太鼓に合わせて舞います。 この踊りは、田を練る(耕す)所作を模した儀式的な舞であり、神様と人々に祭りの始まりを告げる呪術的な意味を持つとされています。 地元の人々はこの舞を厳かに見守り、最後には吉良川の海岸で「清めの海水」を汲む儀式を行い、演者たちは途中笠を人々にかざしながら御田八幡宮へと向かいます。 午後からは、御田八幡宮の境内社・八坂神社にて、田遊び・田楽・猿楽などの古風な能楽が奉納されます。 春の田植えから秋の収穫までの稲作の営みを一日で演じるこの舞台は、人の一生を象徴するものとも言われています。 中でも注目を集める演目が「酒しぼり」です。杜氏婆(とうじば)と呼ばれる女性役が、水桶に柄杓を入れて頭上に掲げながら登場し、酒を絞る所作を演じます。 その最中、神の子(木製の人形)が“誕生”するという演出があり、取り上げ婆が人形を高く掲げて「子どもができた!」と叫ぶと、子授けを願う女性たちが舞台に駆け上がり、人形を奪い合う争奪戦が始まります。 人形は分解可能な構造で、手や足、胴体などをそれぞれ奪い合い、争奪後には元の姿に戻され、参加者が順番に神殿で人形を抱いて子授けを祈願します。 最後に人形が身につけていた赤い布を裂いて持ち帰るのが習わしです。 このことから御田祭は子授けの祭りとしても知られ、日本三大奇祭の一つに数えられることもあります。 御田祭は、単なる農耕儀礼ではなく、人間の誕生・成長・収穫・再生を象徴する舞台です。 大勢の観光客が集まるような祭りではありませんが、鎌倉時代から続く由緒正しい神事として、吉良川町の人々にとってかけがえのない文化として大切に守られています。

鎌倉から続く春神事 ・奇祭「御田祭」 室戸・吉良川の再生を祈る命の舞台 土佐漆喰が白く輝く町並み・吉良川町。 その信仰の中心に鎮座するのが、御田八幡宮です。 この御田八幡宮で、西暦奇数年の5月3日に行われる象徴的な神事が「吉良川の御田祭」です。 鎌倉時代に始まり、平和と民の安寧、五穀豊穣を祈願して奉納されてきた古式祭典であり、国の重要無形民俗文化財に指定されています。 春祭の朝は、町内の主な神社や小学校などを巡りながら踊る「練り」から始まります。 紋付袴に一文字笠を被った男たちが小石を中心に円陣を組み、「ヨッピンピーロ」と囃しながら、右足と左足を交互に交差させて太鼓に合わせて舞います。 この踊りは、田を練る(耕す)所作を模した儀式的な舞であり、神様と人々に祭りの始まりを告げる呪術的な意味を持つとされています。 地元の人々はこの舞を厳かに見守り、最後には吉良川の海岸で「清めの海水」を汲む儀式を行い、演者たちは途中笠を人々にかざしながら御田八幡宮へと向かいます。 午後からは、御田八幡宮の境内社・八坂神社にて、田遊び・田楽・猿楽などの古風な能楽が奉納されます。 春の田植えから秋の収穫までの稲作の営みを一日で演じるこの舞台は、人の一生を象徴するものとも言われています。 中でも注目を集める演目が「酒しぼり」です。杜氏婆(とうじば)と呼ばれる女性役が、水桶に柄杓を入れて頭上に掲げながら登場し、酒を絞る所作を演じます。 その最中、神の子(木製の人形)が“誕生”するという演出があり、取り上げ婆が人形を高く掲げて「子どもができた!」と叫ぶと、子授けを願う女性たちが舞台に駆け上がり、人形を奪い合う争奪戦が始まります。 人形は分解可能な構造で、手や足、胴体などをそれぞれ奪い合い、争奪後には元の姿に戻され、参加者が順番に神殿で人形を抱いて子授けを祈願します。 最後に人形が身につけていた赤い布を裂いて持ち帰るのが習わしです。 このことから御田祭は子授けの祭りとしても知られ、日本三大奇祭の一つに数えられることもあります。 御田祭は、単なる農耕儀礼ではなく、人間の誕生・成長・収穫・再生を象徴する舞台です。 大勢の観光客が集まるような祭りではありませんが、鎌倉時代から続く由緒正しい神事として、吉良川町の人々にとってかけがえのない文化として大切に守られています。 -

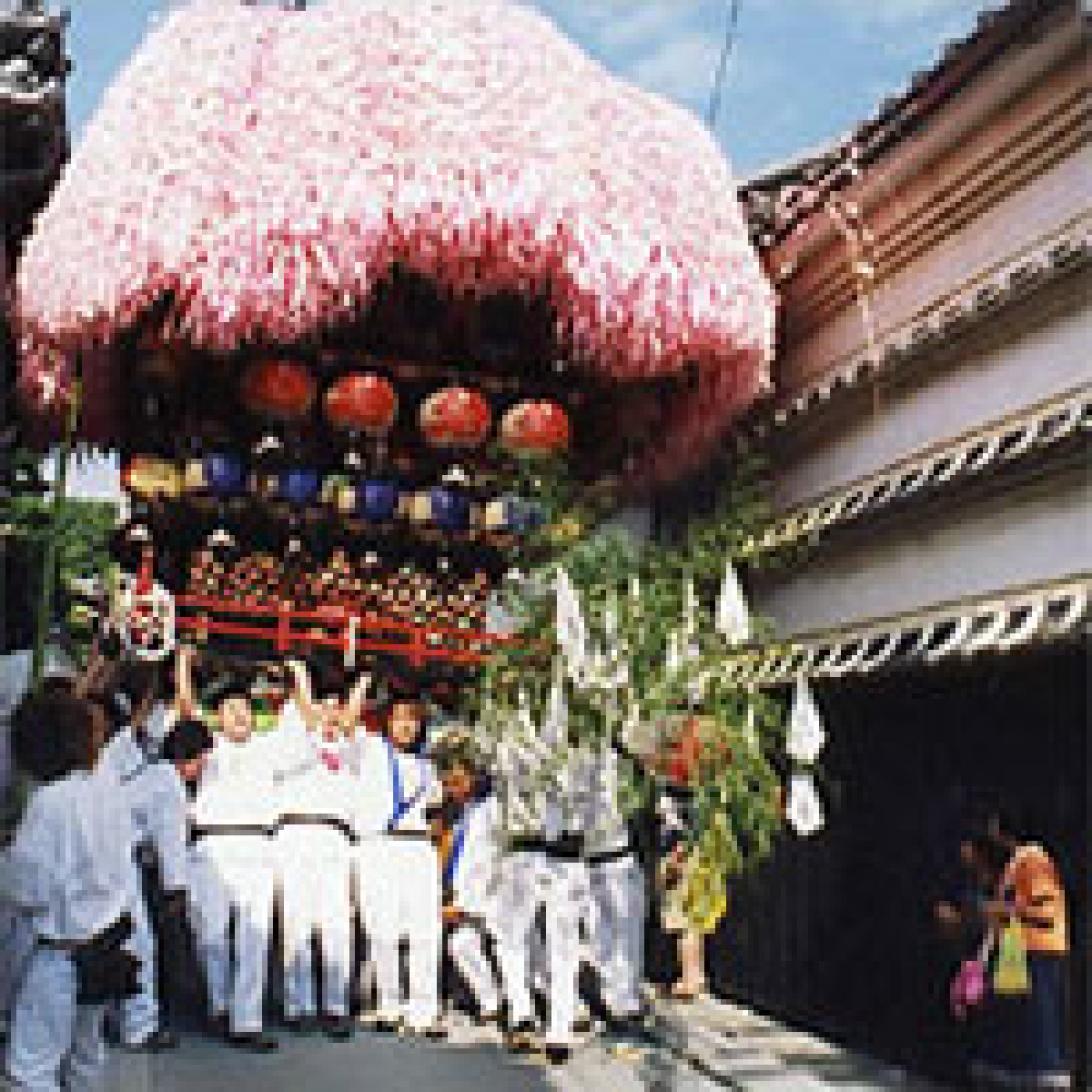

御田八幡宮秋祭

人々が受け継ぐ秋祭りの灯 室戸・吉良川『神祭』花台の幻想舞 土佐漆喰の白壁がまばゆく輝く町並み。吉良川町の信仰の中心に鎮座するのが御田八幡宮です。 この御田八幡宮では毎年秋、10月第2土曜(宵宮)・日曜(昼宮)にかけて、五穀豊穣・家内安全・地域繁栄への願いを込めた「神祭(じんさい)」が催されます。 地元の氏子域は傍士、上町、東町、中町(下町)、西町。それぞれの地域が華やかで力強い奉納を展開します。 神祭の見どころは何といっても「花台(はなだい)」、そして傍士地区が誇る「お舟(おふね)」。 花台は各地区から1基ずつ出される豪華絢爛な山車で、約120個の提灯が灯り、竹ひごと和紙で織りなされた造花「花」が、隔年で彩りを添えます。夜にその灯りが揺れる光景は、まるで幻想の中に迷い込んだような美しさ。 一方のお舟は、朱塗りの屋形を持ち、舳(へさき)と艫(とも)が見事に反り返った舟型の山車。細部にまで施された装飾は職人技の結晶で、内部の神棚には満潮時に拾った海の小石と海水が祀られています。まさに人々と海と神をつなぐ象徴です。 土曜夜の宵宮では、花台が境内に集結。1トン近い花台を担ぎ、男たちが走り出して始まる「チョーサイ舞」。勢いよく回転させられる花台は、地鳴りのような掛け声とともに、夜の闇を照らす提灯の光の渦となって、観る者の目を奪います。 その体験談のひとつには、元ラガーマンの男性が参加したエピソードも。体力自慢の彼でさえ「準備していたのにキツすぎてギリギリだった」と語るほど、激しい演舞。それでも舞の終わりに広がる提灯の光輪は、苦労すら忘れさせるほど幻想的です。 宵宮の夜、しっとりとした舟歌の奉納が静かに響きます。 日曜昼の昼宮では、4基の花台が傍士地区へ向かい、神様を迎えます。お舟に神様を乗せると、舟を先頭に、鮮やかな造花をまとった花台が列をなして町を巡行。祈りがゆっくりと町全体を包んでいきます。 御田八幡宮に戻った一行は境内で「笹舞(ささまい)」を奉納。花台とお舟が緩やかに回るその舞は、優雅さと神聖さを兼ね備えた深い儀式です。そして神輿が海岸の浜宮(御旅所)へ渡御した後、再び笹舞が奉納され、祭りは最終の祈りへと至ります。 祭りの終わりには、花台を彩っていた「花」が縁起物として参拝者へ配布されます。手にした造花は、祈りの証として持ち帰られ、暮らしの中に祈願の気持ちを宿します。

人々が受け継ぐ秋祭りの灯 室戸・吉良川『神祭』花台の幻想舞 土佐漆喰の白壁がまばゆく輝く町並み。吉良川町の信仰の中心に鎮座するのが御田八幡宮です。 この御田八幡宮では毎年秋、10月第2土曜(宵宮)・日曜(昼宮)にかけて、五穀豊穣・家内安全・地域繁栄への願いを込めた「神祭(じんさい)」が催されます。 地元の氏子域は傍士、上町、東町、中町(下町)、西町。それぞれの地域が華やかで力強い奉納を展開します。 神祭の見どころは何といっても「花台(はなだい)」、そして傍士地区が誇る「お舟(おふね)」。 花台は各地区から1基ずつ出される豪華絢爛な山車で、約120個の提灯が灯り、竹ひごと和紙で織りなされた造花「花」が、隔年で彩りを添えます。夜にその灯りが揺れる光景は、まるで幻想の中に迷い込んだような美しさ。 一方のお舟は、朱塗りの屋形を持ち、舳(へさき)と艫(とも)が見事に反り返った舟型の山車。細部にまで施された装飾は職人技の結晶で、内部の神棚には満潮時に拾った海の小石と海水が祀られています。まさに人々と海と神をつなぐ象徴です。 土曜夜の宵宮では、花台が境内に集結。1トン近い花台を担ぎ、男たちが走り出して始まる「チョーサイ舞」。勢いよく回転させられる花台は、地鳴りのような掛け声とともに、夜の闇を照らす提灯の光の渦となって、観る者の目を奪います。 その体験談のひとつには、元ラガーマンの男性が参加したエピソードも。体力自慢の彼でさえ「準備していたのにキツすぎてギリギリだった」と語るほど、激しい演舞。それでも舞の終わりに広がる提灯の光輪は、苦労すら忘れさせるほど幻想的です。 宵宮の夜、しっとりとした舟歌の奉納が静かに響きます。 日曜昼の昼宮では、4基の花台が傍士地区へ向かい、神様を迎えます。お舟に神様を乗せると、舟を先頭に、鮮やかな造花をまとった花台が列をなして町を巡行。祈りがゆっくりと町全体を包んでいきます。 御田八幡宮に戻った一行は境内で「笹舞(ささまい)」を奉納。花台とお舟が緩やかに回るその舞は、優雅さと神聖さを兼ね備えた深い儀式です。そして神輿が海岸の浜宮(御旅所)へ渡御した後、再び笹舞が奉納され、祭りは最終の祈りへと至ります。 祭りの終わりには、花台を彩っていた「花」が縁起物として参拝者へ配布されます。手にした造花は、祈りの証として持ち帰られ、暮らしの中に祈願の気持ちを宿します。 -

御田八幡宮

白壁の町・吉良川町の人々の祈り ー鎌倉から続く信仰の中心に佇む社ー 室戸岬から海岸線を西へ約16キロに位置する吉良川町は、鎌倉時代の文献にも登場するほど古い歴史を持ち、独自の文化が息づく町並みで知られています。 特徴的な家々は、高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、土佐漆喰の白壁や水切り瓦、いしぐろ(石垣塀)などが往時の風情を今に伝えています。 この町の中心に鎮座するのが、御田八幡宮(おんだはちまんぐう)です。創建年代は不詳ながら、室町時代後期に地元の豪族・和食親忠によって鳥居が造立された記録が残されています。 石造りの鳥居をくぐると、広々とした境内には楠(クスノキ)やエノキなどの大木が立ち並び、その樹幹や枝には、高知県指定天然記念物であるボウラン(棒蘭)が自生しています。ボウランは亜熱帯から熱帯にかけて分布する着生植物で、県内でも極めて珍しい存在です。春には桜も咲き誇り、訪れる人々を魅了します。 境内には、御田八幡宮の境内社・八坂神社があり、ここは春の御田祭(おんたまつり)や秋の神祭(じんさい)の舞台にもなります。 これらの祭礼は鎌倉時代に始まったとされる古式神事で、室戸に多く自生するウバメガシから生産される土佐備長炭の積み出し港として栄えた明治〜昭和初期を経て、現在に至るまで地元の人々に大切に守られてきました。 御田八幡宮は、こうした祭礼を通じて地域の信仰と文化を支え続けてきた、吉良川町の精神的な支柱ともいえる貴重な文化財です。 -

土佐備長炭の窯元

現在室戸市には約40軒の土佐備長炭窯元があります。その中の1つ。室津川上流の山深い場所に「窯元炭遊」があります。代表の川田勇さんは室戸にUターンして窯元炭遊を創業しました。以前、高知市で仕事をされていた川田さんは「高知と室戸は距離は近いが空の色、空気が違う」と言います。 室戸市で生産される備長炭は「土佐備長炭」として広く流通しています。高知県の備長炭生産量は、和歌山県を抜いて全国第1位となっており、地域の重要な特産品となっています。近年、市場では備長炭の品薄状態が続いているため、土佐備長炭を求める声は年々高まっています。 その貴重な備長炭を供給するため、窯元炭遊では1年を通して炭を作っています。 土佐備長炭を作るために窯の上部から原料のウバメガシを入れていきます。横から入れて縦に並べる紀州備長炭とは違う製法です。 火入れから炭化、と備長炭が出来るまで窯の中で20日程。窯の中で炭が燃えている間に山に入り、樵(きこり)をして次の窯に入れるウバメガシを入手します。 忙しいけれど、連続して作ることで窯の温度を下げないことを心がけているそうです。よい土佐備長炭を作るためのこだわりです。 品質の違いは、見た目ですぐにわかります。軽さ・締まり加減・年輪がそのまま綺麗にでているか。打ち合わせれば金属音がします。 夏場は作業場が50度を越える中、20時間かけて炭を取り出します。窯出しの時は、目がやられるくらい、備長炭が赤くなっています。体を壊すくらい大変な時もありますが、嬉しかったのは、購入してくれた人からの手紙に「すごい良かったです」とあった時。心がほっこりしたと川田さんは笑います。

現在室戸市には約40軒の土佐備長炭窯元があります。その中の1つ。室津川上流の山深い場所に「窯元炭遊」があります。代表の川田勇さんは室戸にUターンして窯元炭遊を創業しました。以前、高知市で仕事をされていた川田さんは「高知と室戸は距離は近いが空の色、空気が違う」と言います。 室戸市で生産される備長炭は「土佐備長炭」として広く流通しています。高知県の備長炭生産量は、和歌山県を抜いて全国第1位となっており、地域の重要な特産品となっています。近年、市場では備長炭の品薄状態が続いているため、土佐備長炭を求める声は年々高まっています。 その貴重な備長炭を供給するため、窯元炭遊では1年を通して炭を作っています。 土佐備長炭を作るために窯の上部から原料のウバメガシを入れていきます。横から入れて縦に並べる紀州備長炭とは違う製法です。 火入れから炭化、と備長炭が出来るまで窯の中で20日程。窯の中で炭が燃えている間に山に入り、樵(きこり)をして次の窯に入れるウバメガシを入手します。 忙しいけれど、連続して作ることで窯の温度を下げないことを心がけているそうです。よい土佐備長炭を作るためのこだわりです。 品質の違いは、見た目ですぐにわかります。軽さ・締まり加減・年輪がそのまま綺麗にでているか。打ち合わせれば金属音がします。 夏場は作業場が50度を越える中、20時間かけて炭を取り出します。窯出しの時は、目がやられるくらい、備長炭が赤くなっています。体を壊すくらい大変な時もありますが、嬉しかったのは、購入してくれた人からの手紙に「すごい良かったです」とあった時。心がほっこりしたと川田さんは笑います。 -

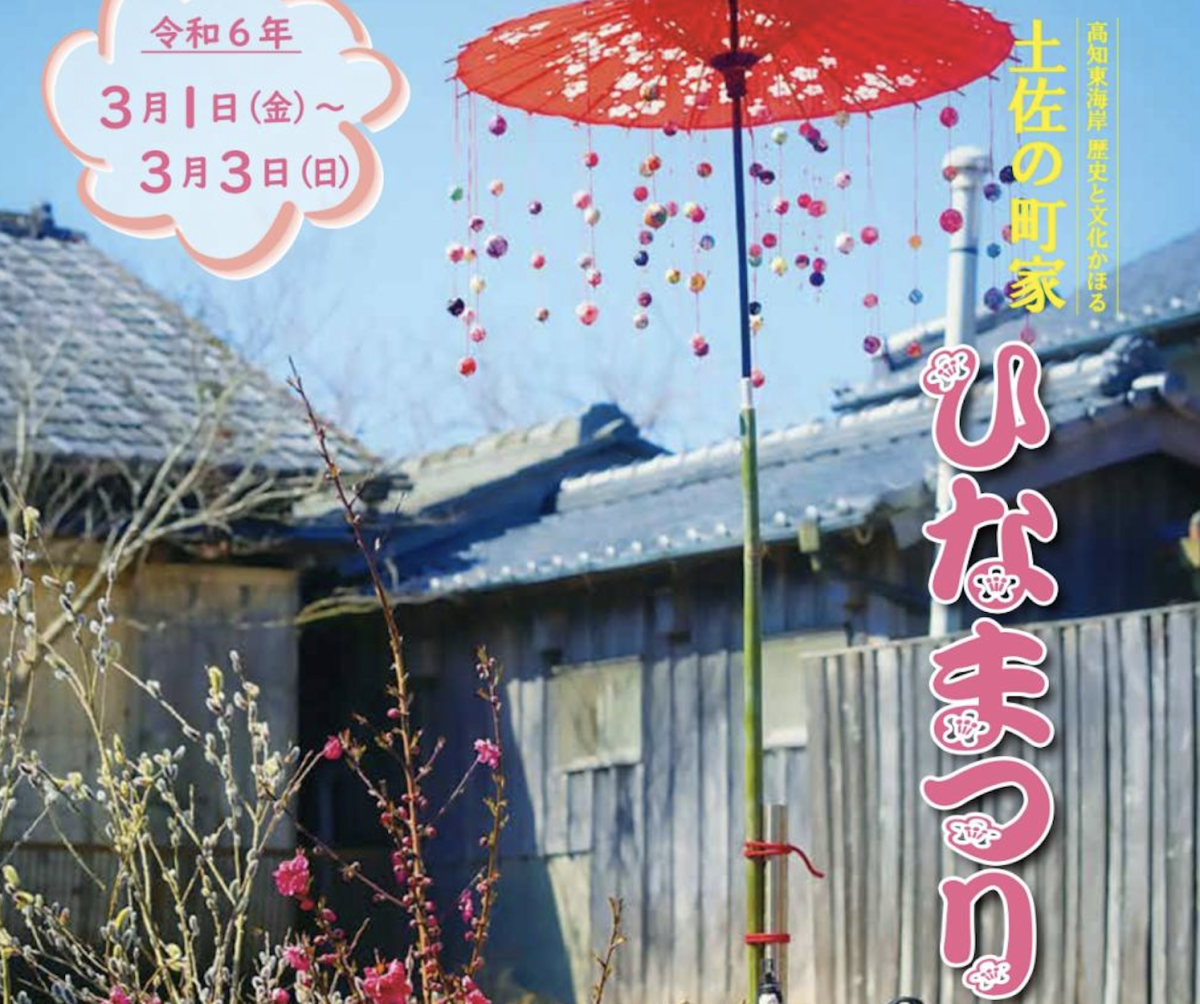

土佐の町家 ひな祭り

二月下旬から3月に吉良川で行われています。古民家や商家の町屋に美しい雛人形が飾られているのを見ることができ、吉良川の町並み散策しながら楽しむことができます。スタンプラリーなども行われています。

二月下旬から3月に吉良川で行われています。古民家や商家の町屋に美しい雛人形が飾られているのを見ることができ、吉良川の町並み散策しながら楽しむことができます。スタンプラリーなども行われています。 -

四国初の手筒花火師

不漁と別れを乗り越え、室戸の夜空に夢を撃ち上げた男 〜情熱の手筒花火師が燃やす魂の一発〜 静岡県でダイビングショップを営んでいた村崎さんは、 一念発起し、知り合いの勧めでこれまで縁もゆかりもなかった高知県の室戸市に移住しました。 室戸の美しい海でダイビング関連の起業を模索しましたが、当時好調だった金目鯛漁を始めました。見習い修行の後、船を購入して独り立ちしましたが、黒潮の大蛇行を原因とした不漁に悩まされます。加えて親しい友人を亡くすなど、気落ちする日々の中で「みんなで楽しめることをしたい」「せっかく移住したからには室戸を活性化させたい」という想いから、自分がずっとやりたいと思っていた手筒花火大会を開催することを思い立ちました。 静岡での修行の末、準備期間は二年間。難航する行政との折衝を重ねたり、協力を求める地元の住民には「遠くの自宅からも見えるのか?」と問われたしながら、手筒花火とはどんなものかを理解して貰いながら、ついに2024年に手筒花火大会を成功させます。 村崎さんは「周りからの歓声を聞くとアドレナリンが出る」「手筒花火が室戸市の伝統になるくらい続けていきたい」と語ります。 -

和の宿かどや

吉良川町118棟の家屋は、築100年前後の家で国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された高知県で唯ひとつの選定地区であります。昔から室戸地区は台風銀座と言われ、年数回襲ってくる風雨に負けない、この118棟の家々は土地の大工、左官の手作りの「こだわり」の構築物です。 吉良川町内にある「角屋(かどや)」は、昭和初期に建てられた純日本建築家屋の宿泊施設として2011年9月にオープンいたしました。 一見の価値ある手仕事を見てみませんか。

吉良川町118棟の家屋は、築100年前後の家で国の「重要伝統的建造物群保存地区」に選定された高知県で唯ひとつの選定地区であります。昔から室戸地区は台風銀座と言われ、年数回襲ってくる風雨に負けない、この118棟の家々は土地の大工、左官の手作りの「こだわり」の構築物です。 吉良川町内にある「角屋(かどや)」は、昭和初期に建てられた純日本建築家屋の宿泊施設として2011年9月にオープンいたしました。 一見の価値ある手仕事を見てみませんか。 -

古民家の宿 蔵空間蔵宿

重要伝統的建造物群保存地区に選定されている室戸市吉良川町の旧家を活用した古民家の宿です。「古民家の宿 蔵空間蔵宿」は、2019年に母屋、離れ、蔵が改修され、お遍路さんだけでなく、一般のお客さまにもご宿泊して頂けるようになりました!土佐漆喰、水切り瓦が使用された外観に、本格的な旧家の座敷、床の間や昔ながらの桶風呂など古民家ならではの趣を感じることができます。(ひがしこうち旅HPより)

重要伝統的建造物群保存地区に選定されている室戸市吉良川町の旧家を活用した古民家の宿です。「古民家の宿 蔵空間蔵宿」は、2019年に母屋、離れ、蔵が改修され、お遍路さんだけでなく、一般のお客さまにもご宿泊して頂けるようになりました!土佐漆喰、水切り瓦が使用された外観に、本格的な旧家の座敷、床の間や昔ながらの桶風呂など古民家ならではの趣を感じることができます。(ひがしこうち旅HPより) -

土佐備長炭の宿「宿玄」

土佐備長炭×古民家ステイ×手筒花火師の技”が融合した、唯一無二の体験ができる室戸・吉良川町の一棟貸し宿『宿玄』で、知られざる田舎の魅力を発見しよう! 高知県室戸市にiターン移住し、金目鯛漁師を経て手筒花火師となった村崎さんが、室戸市吉良川町に一棟貸しの素泊まり民宿「宿玄」をオープンしました。 古民家風でお洒落な内装のリビングの土壁には土佐備長炭が塗りつけられています。 床下や天井にも備長炭が使われ、備長炭の消臭・調湿効果により快適な室内空間となっています。 宿玄では、湯船にも土佐備長炭が沈められています。 あまり知られていませんが、土佐備長炭は適温のお湯の中でも遠赤外線が出るので、体がポカポカ温まる効果があります。 季節で変わるオプションのアクティビティも魅力です。特におすすめなのが「着物貸し出しで吉良川の街並み散策・写真スポットで撮影」と「手筒花火型一輪挿し」制作です。 一輪挿しでは、手筒花火師である村崎さん直伝の「わら縄」の巻きつけを習得できます。 そのほかにも「魚をさばく」「魚の干物つくり」「体験ダイビング・ライセンス取得」「備長炭の窯出しを炭窯から取り出す」「観光船乗船」など魅力的な企画が目白押しです。

土佐備長炭×古民家ステイ×手筒花火師の技”が融合した、唯一無二の体験ができる室戸・吉良川町の一棟貸し宿『宿玄』で、知られざる田舎の魅力を発見しよう! 高知県室戸市にiターン移住し、金目鯛漁師を経て手筒花火師となった村崎さんが、室戸市吉良川町に一棟貸しの素泊まり民宿「宿玄」をオープンしました。 古民家風でお洒落な内装のリビングの土壁には土佐備長炭が塗りつけられています。 床下や天井にも備長炭が使われ、備長炭の消臭・調湿効果により快適な室内空間となっています。 宿玄では、湯船にも土佐備長炭が沈められています。 あまり知られていませんが、土佐備長炭は適温のお湯の中でも遠赤外線が出るので、体がポカポカ温まる効果があります。 季節で変わるオプションのアクティビティも魅力です。特におすすめなのが「着物貸し出しで吉良川の街並み散策・写真スポットで撮影」と「手筒花火型一輪挿し」制作です。 一輪挿しでは、手筒花火師である村崎さん直伝の「わら縄」の巻きつけを習得できます。 そのほかにも「魚をさばく」「魚の干物つくり」「体験ダイビング・ライセンス取得」「備長炭の窯出しを炭窯から取り出す」「観光船乗船」など魅力的な企画が目白押しです。 -

まるっとむろと体験博

室戸といえば、室戸岬やキンメ丼、土佐備長炭が有名ですが、その他にもまだまだ知られていない室戸の魅力がたくさんあります。 室戸の魅力を実感できる体験プログラムを集めた「まるっとむろと体験博」を、今年も開催することになりました。 アクティビティやものづくり、こだわりの食、歴史文化など室戸の魅力をたっぷり詰め込んだプログラム。 ぜひ室戸の魅力を体験しにきてください。 みなさまでのご参加お待ちしています!

室戸といえば、室戸岬やキンメ丼、土佐備長炭が有名ですが、その他にもまだまだ知られていない室戸の魅力がたくさんあります。 室戸の魅力を実感できる体験プログラムを集めた「まるっとむろと体験博」を、今年も開催することになりました。 アクティビティやものづくり、こだわりの食、歴史文化など室戸の魅力をたっぷり詰め込んだプログラム。 ぜひ室戸の魅力を体験しにきてください。 みなさまでのご参加お待ちしています! -

農事組合法人 庄毛ファーム

庄毛地区を守る!農家の高齢化、後継者不足による耕作放棄地の急増により、地域社会の継続が危ぶまれる中、吉良川町の有志が集まり、農事組合法人を設立して取り組んでいます。 ①蕎麦(宮崎県椎葉村の幻の在来種)の生産・加工・販売②地域の活性化に向け、露地野菜等の生産を通して、地元加工業者や福祉事業所との連携③休耕地を利用した稲WCS(牛の飼料)の直播栽培など。人を育て、地域をつなぎ、未来につなぐ。基盤整備と新たな担い手と連携を模索しながら、庄毛地区の維持・発展に取り組まれています。 お蕎麦について!! 幻の品種(宮崎県椎葉村の幻の在来種)へのこだわり→栽培法→収穫→脱穀法→水車挽き製粉→打ち方→茹で方→ツユ→地元野菜の天ぷら!! 徹底的にこだわり抜いて調理した蕎麦は、10月開催「そば花まつり」のイベントのみ提供され、室戸市民の秋の楽しみとなっています。

庄毛地区を守る!農家の高齢化、後継者不足による耕作放棄地の急増により、地域社会の継続が危ぶまれる中、吉良川町の有志が集まり、農事組合法人を設立して取り組んでいます。 ①蕎麦(宮崎県椎葉村の幻の在来種)の生産・加工・販売②地域の活性化に向け、露地野菜等の生産を通して、地元加工業者や福祉事業所との連携③休耕地を利用した稲WCS(牛の飼料)の直播栽培など。人を育て、地域をつなぎ、未来につなぐ。基盤整備と新たな担い手と連携を模索しながら、庄毛地区の維持・発展に取り組まれています。 お蕎麦について!! 幻の品種(宮崎県椎葉村の幻の在来種)へのこだわり→栽培法→収穫→脱穀法→水車挽き製粉→打ち方→茹で方→ツユ→地元野菜の天ぷら!! 徹底的にこだわり抜いて調理した蕎麦は、10月開催「そば花まつり」のイベントのみ提供され、室戸市民の秋の楽しみとなっています。