1625年に室戸で始まった土佐の捕鯨は、やがて津呂組、浮津組の2つの経営体によって担われるようになります。捕鯨業は村の盛衰に関わるもので、漁夫たちの意気を鼓舞するために様々な祝宴が催されました。西町の保存会によって唄い継がれている唄は、浮津組の宴会で唄われていたもので、17世紀後半、網取式の捕鯨法を伝授した紀州太地の漁師たちによって伝えたれたとされます。(室戸市YouTube:Muroto Voice より)

鯨舟の唄

「鯨舟の唄」と室戸のつながり

-

浮津八王子宮秋祭

捕鯨の町「室戸」ならではの伝承を感じる本祭。郷愁誘う宵宮。 宵宮では、おならびが地区の各戸をまわり、古式捕鯨時代の往時を偲ぶ「鯨舟唄」を歌います。夜になっても提灯を照らしながら歌う様は、どこか懐かしく郷愁を誘う風景です。 本祭では、神輿や花台等の浜宮への古式行列が賑やかであり、祭り気分を盛り上げてくれます。(室戸市観光協会HPより)

捕鯨の町「室戸」ならではの伝承を感じる本祭。郷愁誘う宵宮。 宵宮では、おならびが地区の各戸をまわり、古式捕鯨時代の往時を偲ぶ「鯨舟唄」を歌います。夜になっても提灯を照らしながら歌う様は、どこか懐かしく郷愁を誘う風景です。 本祭では、神輿や花台等の浜宮への古式行列が賑やかであり、祭り気分を盛り上げてくれます。(室戸市観光協会HPより) -

鯨館(室戸捕鯨の歴史)

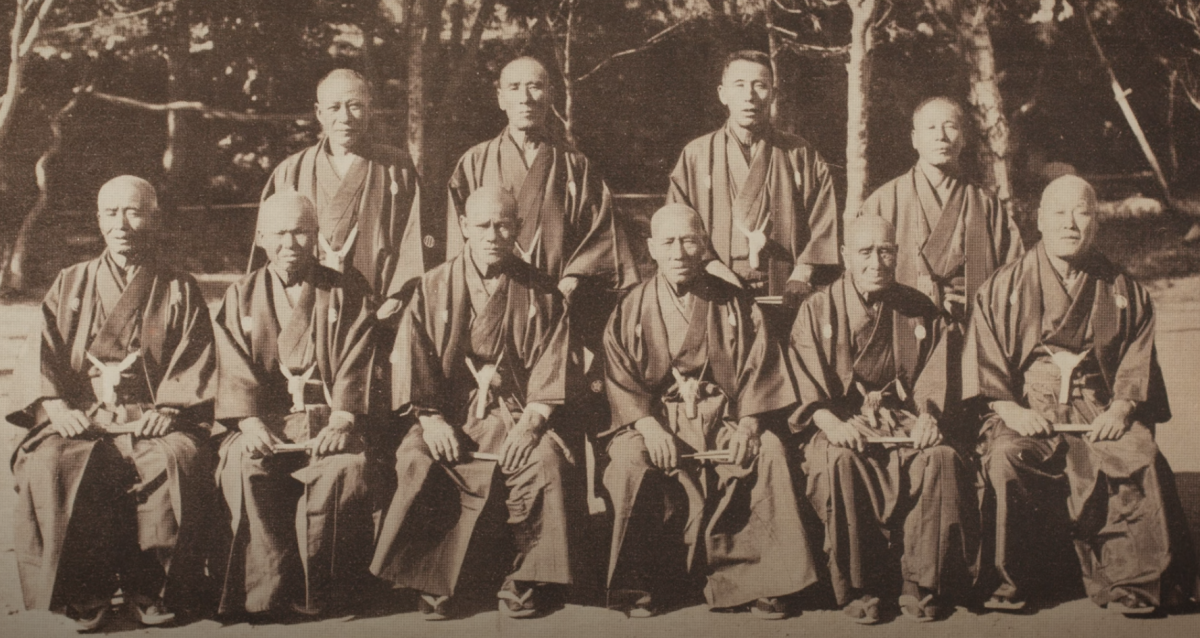

命を懸けた古式捕鯨の迫力! 『鯨館』で学ぶ、クジラとともに生きた町・室戸300年の共生、畏敬と感謝の記録 四国高知の南東端、室戸岬から海岸沿い西に約10㎞。 道の駅キラメッセ室戸の鯨館はクジラとともに生きた室戸の歴史を知るうえで重要な施設です。 入館するとすぐにデジタルアートシアターがあり、クジラとの壮絶な戦い、伝統の「古式捕鯨」を迫力あるアニメーションで見ることが出来ます。 網に追い込むため、クジラに立ち向かっていく20隻ほどの小さな船や、刀を持って飛び掛かる裸の男たち、解体されていく大きなクジラの様子が臨場感を持って伝わってきます。 1F中央には実際にクジラを追いかけていた勢子船を再現したものがあり、実際に捕鯨に使われていた道具や命がけで戦った男たちの資料が展示されていて、先ほど見たアニメーションの理解を深めます。 2Fにはクジラの生態展示があり、クジラの進化や種類などを学ぶことができ、ワークショップでは学習映像を見ることで1Fでの体験を確認でき、クイズに挑戦もできます。 室戸の沖は回遊するクジラの通り道で江戸時代初期から300年に渡り、日本有数の捕鯨の町としてクジラとともに歩んできました。 クジラ肉はもちろんのこと油やヒゲ、骨に至るまで活用され大切に使われたクジラへの畏敬と感謝を後世に伝える鯨館をぜひ訪れてみてください。 令和7年現在 営業時間・9:00~17:00 休館日・月曜日(祝日の場合は翌日) 入館料・大人500円/小人100円

命を懸けた古式捕鯨の迫力! 『鯨館』で学ぶ、クジラとともに生きた町・室戸300年の共生、畏敬と感謝の記録 四国高知の南東端、室戸岬から海岸沿い西に約10㎞。 道の駅キラメッセ室戸の鯨館はクジラとともに生きた室戸の歴史を知るうえで重要な施設です。 入館するとすぐにデジタルアートシアターがあり、クジラとの壮絶な戦い、伝統の「古式捕鯨」を迫力あるアニメーションで見ることが出来ます。 網に追い込むため、クジラに立ち向かっていく20隻ほどの小さな船や、刀を持って飛び掛かる裸の男たち、解体されていく大きなクジラの様子が臨場感を持って伝わってきます。 1F中央には実際にクジラを追いかけていた勢子船を再現したものがあり、実際に捕鯨に使われていた道具や命がけで戦った男たちの資料が展示されていて、先ほど見たアニメーションの理解を深めます。 2Fにはクジラの生態展示があり、クジラの進化や種類などを学ぶことができ、ワークショップでは学習映像を見ることで1Fでの体験を確認でき、クイズに挑戦もできます。 室戸の沖は回遊するクジラの通り道で江戸時代初期から300年に渡り、日本有数の捕鯨の町としてクジラとともに歩んできました。 クジラ肉はもちろんのこと油やヒゲ、骨に至るまで活用され大切に使われたクジラへの畏敬と感謝を後世に伝える鯨館をぜひ訪れてみてください。 令和7年現在 営業時間・9:00~17:00 休館日・月曜日(祝日の場合は翌日) 入館料・大人500円/小人100円