<続きを読む>

太平洋の大海原へ、冒険クルーズ

「太平洋の大海原へ、冒険クルーズ」と室戸のつながり

-

深海生物で夢の実現と地方創生

室戸の深海から始まる挑戦—未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生ストーリー 四国・高知県の南東端、室戸市。 この町で、全国でも珍しい職業を自ら切り拓いた男がいます。その名は「深海生物漁師」松尾拓也さん。 彼は、室戸沿岸で深海生物を捕獲し、自ら運搬して日本各地の水族館へ届けるという、前例のない仕事を確立しました。 大洗水族館、美ら海水族館など、全国の水族館が彼の漁獲物を待ち望んでいます。 室戸の東海岸は、海岸からわずか2〜3kmで水深1000mに達する急峻な海底地形。この地形の底には、太陽光が届かない海洋深層水が広がっています。 植物プランクトンによる光合成が起こらない深海では、窒素やリンなどの栄養が消費されずに蓄積され、豊かな深海生態系が築かれているのです。 まさに、室戸は深海生物漁の聖地と呼ぶにふさわしい場所。 松尾さんの漁場は、水深約600m。 佐喜浜漁港から数分で到達できるこの深海で、慎重に漁を行います。 「深いですよー!スカイツリーのてっぺんから仕掛けを降ろしてるような感じです」 深海生物は、急激な気圧変化に弱く、いわゆる“潜水病”になってしまうことも。だからこそ、松尾さんは長い時間をかけてゆっくりと引き上げることを徹底しています。 捕獲後も、海洋深層水を源泉掛け流しで満たした水槽で、低温・清浄な環境を維持。表層の海水に触れさせることなく、深海生物に最適な状態で管理することで、全国の水族館から高い評価と信頼を得ています。 現在も、深層水を積んだ専用トラックを制作し、松尾さん自身が日本中の水族館へと生き物を届けています。 室戸の深海は、昔からそこにありました。 しかし、松尾さんによって、室戸の人々が改めて“気づかされた”自然の恵みが数多くあります。 たとえば「オオグソクムシ」。室戸で昔から普通に食されたこの生物は、ふるさと納税の返礼品として大人気となり、室戸市の財政にも貢献。 また、地元の漁師が“経験的に知っていた”未知のタコも、学術的に注目されるようになりました。まだ名前もないそのタコは、室戸の海が持つ未知の可能性の象徴です。 松尾さんは、室戸の海に眠る価値を次々と発掘し、地域の誇りとして再発信しています。 松尾さんの活動は、漁業にとどまりません。 地元の小学校と連携し、水族館と室戸をオンラインでつなぐ授業を展開。「室戸の生き物が日本中の水族館で活躍している」ことを子どもたちに伝え、「室戸の海はすごいんだ」と、“室戸への誇り”を育てています。 テレビや新聞などのメディアにも多数出演し、室戸の魅力を熱く語っています。 さらに、地元・佐喜浜八幡宮の秋祭りで演じられる即興寸劇「俄(にわか)」では、 松尾さんを題材にした演目も披露され、海の環境保全の大切さが語られました。 松尾さんが運営する遊漁船「海来(みらい)」では、深海生物漁の体験だけでなく、釣り船やホエールウォッチングも展開。室戸の海を舞台に、観光と学びを融合した地域活性化に取り組んでいます。 松尾拓也さんは、室戸の海に魅せられ、室戸に移住し、この地の価値を掘り起こし、伝え、育て続けています。 深海600mから始まる夢は、室戸の子どもたちの心に、そして地域の未来に、確かに届いています。

室戸の深海から始まる挑戦—未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生ストーリー 四国・高知県の南東端、室戸市。 この町で、全国でも珍しい職業を自ら切り拓いた男がいます。その名は「深海生物漁師」松尾拓也さん。 彼は、室戸沿岸で深海生物を捕獲し、自ら運搬して日本各地の水族館へ届けるという、前例のない仕事を確立しました。 大洗水族館、美ら海水族館など、全国の水族館が彼の漁獲物を待ち望んでいます。 室戸の東海岸は、海岸からわずか2〜3kmで水深1000mに達する急峻な海底地形。この地形の底には、太陽光が届かない海洋深層水が広がっています。 植物プランクトンによる光合成が起こらない深海では、窒素やリンなどの栄養が消費されずに蓄積され、豊かな深海生態系が築かれているのです。 まさに、室戸は深海生物漁の聖地と呼ぶにふさわしい場所。 松尾さんの漁場は、水深約600m。 佐喜浜漁港から数分で到達できるこの深海で、慎重に漁を行います。 「深いですよー!スカイツリーのてっぺんから仕掛けを降ろしてるような感じです」 深海生物は、急激な気圧変化に弱く、いわゆる“潜水病”になってしまうことも。だからこそ、松尾さんは長い時間をかけてゆっくりと引き上げることを徹底しています。 捕獲後も、海洋深層水を源泉掛け流しで満たした水槽で、低温・清浄な環境を維持。表層の海水に触れさせることなく、深海生物に最適な状態で管理することで、全国の水族館から高い評価と信頼を得ています。 現在も、深層水を積んだ専用トラックを制作し、松尾さん自身が日本中の水族館へと生き物を届けています。 室戸の深海は、昔からそこにありました。 しかし、松尾さんによって、室戸の人々が改めて“気づかされた”自然の恵みが数多くあります。 たとえば「オオグソクムシ」。室戸で昔から普通に食されたこの生物は、ふるさと納税の返礼品として大人気となり、室戸市の財政にも貢献。 また、地元の漁師が“経験的に知っていた”未知のタコも、学術的に注目されるようになりました。まだ名前もないそのタコは、室戸の海が持つ未知の可能性の象徴です。 松尾さんは、室戸の海に眠る価値を次々と発掘し、地域の誇りとして再発信しています。 松尾さんの活動は、漁業にとどまりません。 地元の小学校と連携し、水族館と室戸をオンラインでつなぐ授業を展開。「室戸の生き物が日本中の水族館で活躍している」ことを子どもたちに伝え、「室戸の海はすごいんだ」と、“室戸への誇り”を育てています。 テレビや新聞などのメディアにも多数出演し、室戸の魅力を熱く語っています。 さらに、地元・佐喜浜八幡宮の秋祭りで演じられる即興寸劇「俄(にわか)」では、 松尾さんを題材にした演目も披露され、海の環境保全の大切さが語られました。 松尾さんが運営する遊漁船「海来(みらい)」では、深海生物漁の体験だけでなく、釣り船やホエールウォッチングも展開。室戸の海を舞台に、観光と学びを融合した地域活性化に取り組んでいます。 松尾拓也さんは、室戸の海に魅せられ、室戸に移住し、この地の価値を掘り起こし、伝え、育て続けています。 深海600mから始まる夢は、室戸の子どもたちの心に、そして地域の未来に、確かに届いています。 -

佐喜浜漁港

佐喜浜の漁港では、高品質で美味しい魚が水揚げされています。この理由は科学的に解明されていて、海水自体の富栄養性によるものです。海底の形状が特殊で漁港から3kmほどで水深1000mを超える深海が存在します。深層の海水には太陽光が届かないため、表層とは異なりミネラルが消費されずに蓄積されます。室戸ではその深層の水(海洋深層水)が、海底の特殊な地形によって、表層近くまで上昇(湧昇流)してくるのです。そのため海域は、常にミネラルを豊富に含んだ海水で満ちた状態なのです。そこでは良質なプランクトンが発生し、豊かな生態系が生まれているのです。 -

海洋深層水の神秘

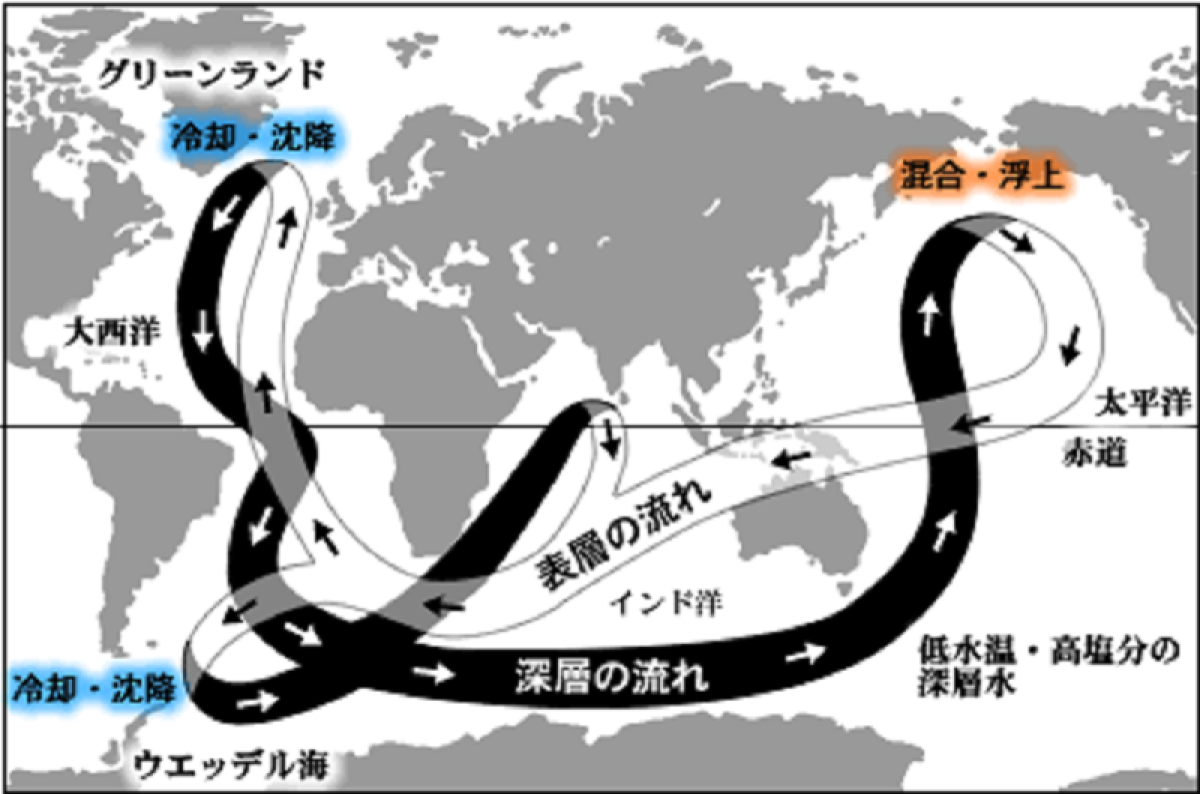

太古の海が育んだ室戸の海洋深層水─命を潤すその力が、いま食・健康・地域再生の未来を変える。 海洋深層水とは、水深200メートル以深に存在し、地球規模で循環する清浄かつ栄養豊かな海水のことです。この水は古来より海を豊かなものとし、室戸の生きとし生けるものの命を紡ぎ続けてきました。 室戸の文化文明を発展させ続けてきたこの水の特性には、いまだ解明されていない可能性が多く秘められており、現在もさまざまな分野で研究が進められています。そして今後のさらなる活用にも、大きな期待が寄せられています。 四国・高知県の最南端。太平洋を三方に望む室戸岬の周辺には、日本でも屈指の“急深海域”(岸からいきなり深くなる海)が広がっています。 そのため、室戸は三方に50kmを越える海岸線をもちながらも、海水浴場がないという稀な地域です。 海岸から沖合わずか2〜3kmで、水深は一気に1000mへと達し、まるで海がそのまま断崖になったかのような、さらなる急峻な海底地形が、室戸東海岸には存在します。 この特異な地形が、室戸にさらに深い海洋深層水─“太古の海”を呼び込む力を与えているのです。 室戸岬から東に続く海岸線は、こうした地形的特性が着目され、1985年に科学技術庁(現・文部科学省)のアクアマリン計画により「海洋深層水資源の有効利用技術に関する研究」のモデル海域に指定されました。 室戸海域が研究フィールドに選定されたことを契機に、この海は全国的な関心を集めるようになります。 室戸には大都市近郊に見られるような大河川がないため、人間生活による自然環境汚染の影響が少なく、採水された海水は細菌数も非常に低く、清浄性に優れています。 さらに、窒素・リン・ケイ素などの無機栄養塩を豊富に含み、ミネラルバランスにも優れた高栄養な海水となっています。水温は年間を通じて約9.5℃と安定しており、発酵・成長・癒しなど、多彩な可能性を秘めた“命の水”として注目されています。 1989年には、室戸市に日本初の陸上型取水施設「高知県海洋深層水研究所」が開設され、海洋深層水の採水が本格的に始まりました。この海洋深層水は、室戸にとって“史上最大の自然の恵み”となったのです。 現在も高知県を中心に、官民が一体となって海洋深層水の研究と実用化に取り組んでおり、その活用は食品、農業、養殖、美容など、さまざまな分野に広がりを見せています。 ここでは海洋深層水が室戸でどのように活用されているのかを見ていきます。 下部の「室戸のつながり」の欄で、それぞれの知られざる海洋深層水の魅力に触れてください。 ①室戸の美味しい魚:ミネラル豊富な海洋深層水で満ちる海域が育てた、室戸の水産業 ②ミネラルウォーター:驚くほどピュアで美味しい!健康と災害備蓄を支える高機能さ ③製塩:料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」威力 ④陸上養殖 ・すじ青のり:「青のりの最高峰」─深層水が育む極上の風味 ・プラチナサツキマス:「幻の魚」室戸から復活─深層水で育てた極上の逸品 ・プライムオイスター:最高峰の「旅する牡蠣」室戸海洋深層水で磨かれた味 ⑤しいたけ栽培:ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品/室戸の極上椎茸 ⑥シレスト室戸:“深層美容”と“健康増進”を叶える癒しの楽園 ⑦深海生物漁:未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生への挑戦 こんなにも海洋深層水が活躍するのには、やはり室戸の地形が大きく関係しています。 深海が近い室戸では、陸上に設けられた施設から取水管を海へと伸ばすことで、近距離から安定して海洋深層水を確保することが可能となっているのです。 この条件を満たす地形は、国内でも極めて稀です。 そもそも海洋深層水は、アラスカ沖などで冷たい海水が沈み込み、数千年の時をかけて地球の海底を巡りながら熟成されたもの。そして、室戸沖に到達した海底1000mのその水は、海底の断崖にぶつかり、勢いよく湧昇。 この海底から海洋深層水を運んできてくれる「湧昇流を生み出す海底断崖地形」こそが室戸海洋深層水の生みの親ともいえる貴重な存在なのです。 この偉大な自然の力を利用し、室戸では水深320〜344m付近から海洋深層水を取水しています。これは深海1000mの効果性の高い深層水を低コストで取得できる大きな利点です。 室戸海洋深層水は、地球規模の海洋循環と室戸岬の特異な地形が生み出した特別な水。 その清浄さと栄養価、冷たさと安定性は、数千年の旅路を経て湧き上がった「地球の記憶を宿した水」だといえるでしょう。 むかしむかし、海洋深層水に海洋深層水という名前が付いていなかった頃から、この「海の恵みの水」は室戸の漁業や文化の繁栄を支えてきました。 古来から魚を育て、人の命を育ててきたこの「水」は、現代の研究、技術によって、より成長と癒しの力を増して、今、室戸から世界へと広がり始めています。

太古の海が育んだ室戸の海洋深層水─命を潤すその力が、いま食・健康・地域再生の未来を変える。 海洋深層水とは、水深200メートル以深に存在し、地球規模で循環する清浄かつ栄養豊かな海水のことです。この水は古来より海を豊かなものとし、室戸の生きとし生けるものの命を紡ぎ続けてきました。 室戸の文化文明を発展させ続けてきたこの水の特性には、いまだ解明されていない可能性が多く秘められており、現在もさまざまな分野で研究が進められています。そして今後のさらなる活用にも、大きな期待が寄せられています。 四国・高知県の最南端。太平洋を三方に望む室戸岬の周辺には、日本でも屈指の“急深海域”(岸からいきなり深くなる海)が広がっています。 そのため、室戸は三方に50kmを越える海岸線をもちながらも、海水浴場がないという稀な地域です。 海岸から沖合わずか2〜3kmで、水深は一気に1000mへと達し、まるで海がそのまま断崖になったかのような、さらなる急峻な海底地形が、室戸東海岸には存在します。 この特異な地形が、室戸にさらに深い海洋深層水─“太古の海”を呼び込む力を与えているのです。 室戸岬から東に続く海岸線は、こうした地形的特性が着目され、1985年に科学技術庁(現・文部科学省)のアクアマリン計画により「海洋深層水資源の有効利用技術に関する研究」のモデル海域に指定されました。 室戸海域が研究フィールドに選定されたことを契機に、この海は全国的な関心を集めるようになります。 室戸には大都市近郊に見られるような大河川がないため、人間生活による自然環境汚染の影響が少なく、採水された海水は細菌数も非常に低く、清浄性に優れています。 さらに、窒素・リン・ケイ素などの無機栄養塩を豊富に含み、ミネラルバランスにも優れた高栄養な海水となっています。水温は年間を通じて約9.5℃と安定しており、発酵・成長・癒しなど、多彩な可能性を秘めた“命の水”として注目されています。 1989年には、室戸市に日本初の陸上型取水施設「高知県海洋深層水研究所」が開設され、海洋深層水の採水が本格的に始まりました。この海洋深層水は、室戸にとって“史上最大の自然の恵み”となったのです。 現在も高知県を中心に、官民が一体となって海洋深層水の研究と実用化に取り組んでおり、その活用は食品、農業、養殖、美容など、さまざまな分野に広がりを見せています。 ここでは海洋深層水が室戸でどのように活用されているのかを見ていきます。 下部の「室戸のつながり」の欄で、それぞれの知られざる海洋深層水の魅力に触れてください。 ①室戸の美味しい魚:ミネラル豊富な海洋深層水で満ちる海域が育てた、室戸の水産業 ②ミネラルウォーター:驚くほどピュアで美味しい!健康と災害備蓄を支える高機能さ ③製塩:料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」威力 ④陸上養殖 ・すじ青のり:「青のりの最高峰」─深層水が育む極上の風味 ・プラチナサツキマス:「幻の魚」室戸から復活─深層水で育てた極上の逸品 ・プライムオイスター:最高峰の「旅する牡蠣」室戸海洋深層水で磨かれた味 ⑤しいたけ栽培:ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品/室戸の極上椎茸 ⑥シレスト室戸:“深層美容”と“健康増進”を叶える癒しの楽園 ⑦深海生物漁:未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生への挑戦 こんなにも海洋深層水が活躍するのには、やはり室戸の地形が大きく関係しています。 深海が近い室戸では、陸上に設けられた施設から取水管を海へと伸ばすことで、近距離から安定して海洋深層水を確保することが可能となっているのです。 この条件を満たす地形は、国内でも極めて稀です。 そもそも海洋深層水は、アラスカ沖などで冷たい海水が沈み込み、数千年の時をかけて地球の海底を巡りながら熟成されたもの。そして、室戸沖に到達した海底1000mのその水は、海底の断崖にぶつかり、勢いよく湧昇。 この海底から海洋深層水を運んできてくれる「湧昇流を生み出す海底断崖地形」こそが室戸海洋深層水の生みの親ともいえる貴重な存在なのです。 この偉大な自然の力を利用し、室戸では水深320〜344m付近から海洋深層水を取水しています。これは深海1000mの効果性の高い深層水を低コストで取得できる大きな利点です。 室戸海洋深層水は、地球規模の海洋循環と室戸岬の特異な地形が生み出した特別な水。 その清浄さと栄養価、冷たさと安定性は、数千年の旅路を経て湧き上がった「地球の記憶を宿した水」だといえるでしょう。 むかしむかし、海洋深層水に海洋深層水という名前が付いていなかった頃から、この「海の恵みの水」は室戸の漁業や文化の繁栄を支えてきました。 古来から魚を育て、人の命を育ててきたこの「水」は、現代の研究、技術によって、より成長と癒しの力を増して、今、室戸から世界へと広がり始めています。 -

深海生物漁を体験

高知県東部地域は黒潮が流れ込み、室戸沖の深海からは海洋深層水が昇ってくる素晴らしい環境に恵まれた地域です。 世界ジオパークにも登録されている室戸の地形は深海が陸から近く、他の地域ではあまりみることのできないオオグソクムシをはじめとした、多くの深海生物が生息しています。 室戸には陸地から近い場所に、まだまだ未開拓の深海があります。誰も経験していない珍しい発見があるかもしれません。

高知県東部地域は黒潮が流れ込み、室戸沖の深海からは海洋深層水が昇ってくる素晴らしい環境に恵まれた地域です。 世界ジオパークにも登録されている室戸の地形は深海が陸から近く、他の地域ではあまりみることのできないオオグソクムシをはじめとした、多くの深海生物が生息しています。 室戸には陸地から近い場所に、まだまだ未開拓の深海があります。誰も経験していない珍しい発見があるかもしれません。 -

まるっとむろと体験博

室戸といえば、室戸岬やキンメ丼、土佐備長炭が有名ですが、その他にもまだまだ知られていない室戸の魅力がたくさんあります。 室戸の魅力を実感できる体験プログラムを集めた「まるっとむろと体験博」を、今年も開催することになりました。 アクティビティやものづくり、こだわりの食、歴史文化など室戸の魅力をたっぷり詰め込んだプログラム。 ぜひ室戸の魅力を体験しにきてください。 みなさまでのご参加お待ちしています!

室戸といえば、室戸岬やキンメ丼、土佐備長炭が有名ですが、その他にもまだまだ知られていない室戸の魅力がたくさんあります。 室戸の魅力を実感できる体験プログラムを集めた「まるっとむろと体験博」を、今年も開催することになりました。 アクティビティやものづくり、こだわりの食、歴史文化など室戸の魅力をたっぷり詰め込んだプログラム。 ぜひ室戸の魅力を体験しにきてください。 みなさまでのご参加お待ちしています!