太古の海が育んだ室戸の海洋深層水─命を潤すその力が、いま食・健康・地域再生の未来を変える。

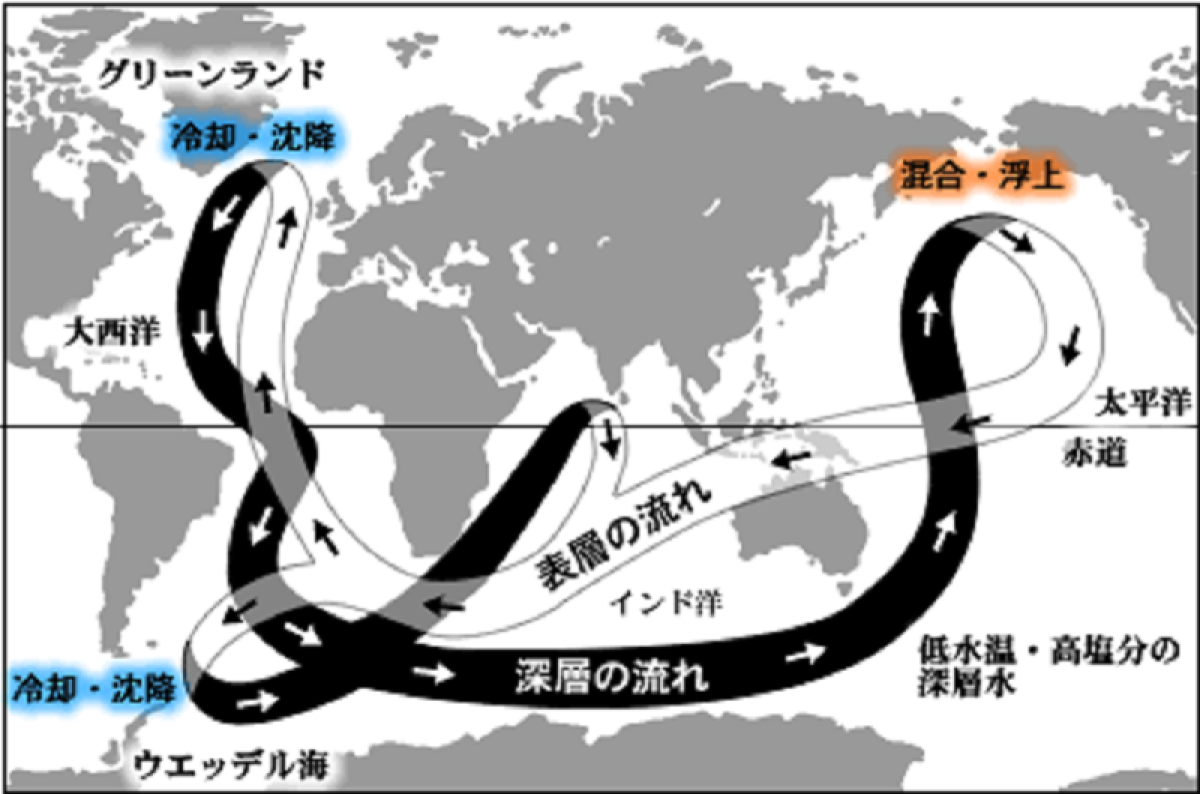

海洋深層水とは、水深200メートル以深に存在し、地球規模で循環する清浄かつ栄養豊かな海水のことです。この水は古来より海を豊かなものとし、室戸の生きとし生けるものの命を紡ぎ続けてきました。

室戸の文化文明を発展させ続けてきたこの水の特性には、いまだ解明されていない可能性が多く秘められており、現在もさまざまな分野で研究が進められています。そして今後のさらなる活用にも、大きな期待が寄せられています。

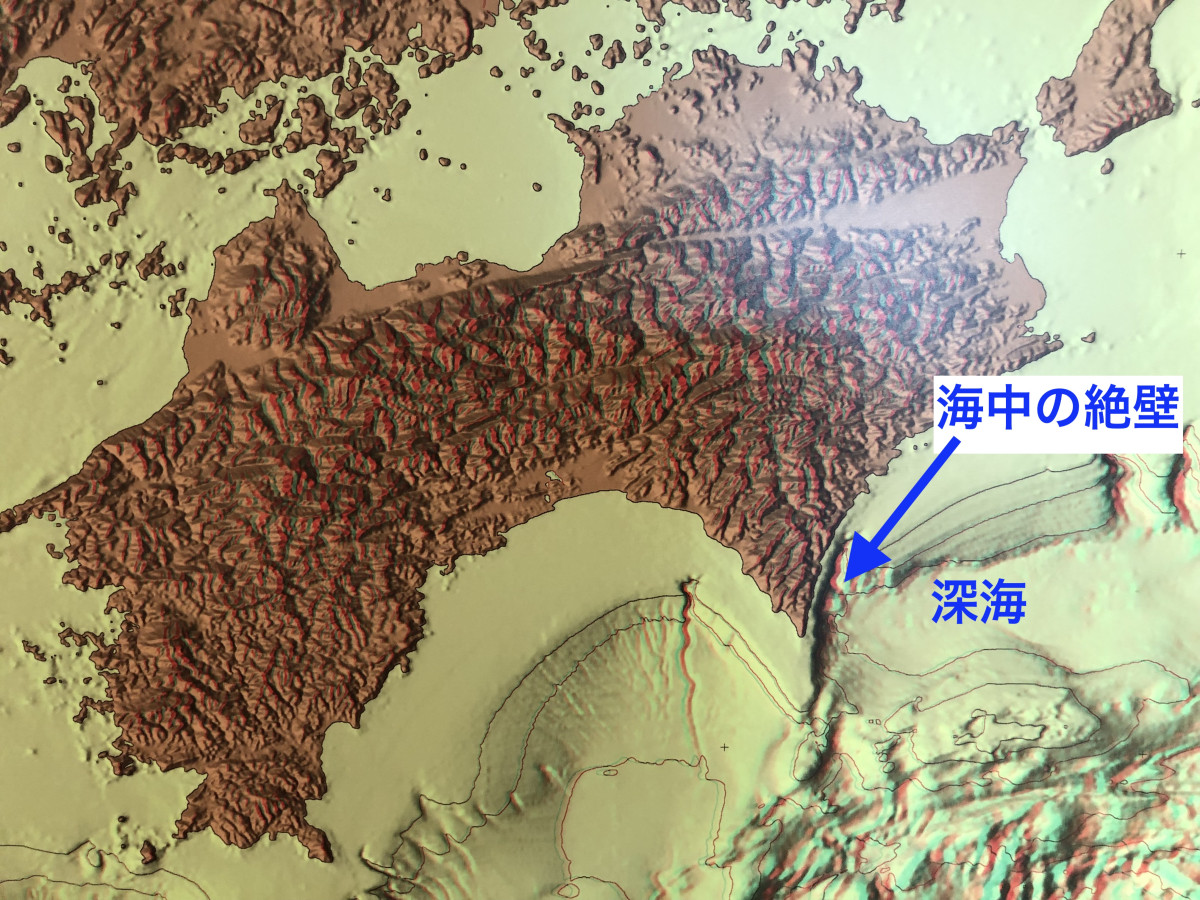

四国・高知県の最南端。太平洋を三方に望む室戸岬の周辺には、日本でも屈指の“急深海域”(岸からいきなり深くなる海)が広がっています。

そのため、室戸は三方に50kmを越える海岸線をもちながらも、海水浴場がないという稀な地域です。

海岸から沖合わずか2〜3kmで、水深は一気に1000mへと達し、まるで海がそのまま断崖になったかのような、さらなる急峻な海底地形が、室戸東海岸には存在します。

この特異な地形が、室戸にさらに深い海洋深層水─“太古の海”を呼び込む力を与えているのです。

室戸岬から東に続く海岸線は、こうした地形的特性が着目され、1985年に科学技術庁(現・文部科学省)のアクアマリン計画により「海洋深層水資源の有効利用技術に関する研究」のモデル海域に指定されました。

室戸海域が研究フィールドに選定されたことを契機に、この海は全国的な関心を集めるようになります。

室戸には大都市近郊に見られるような大河川がないため、人間生活による自然環境汚染の影響が少なく、採水された海水は細菌数も非常に低く、清浄性に優れています。

さらに、窒素・リン・ケイ素などの無機栄養塩を豊富に含み、ミネラルバランスにも優れた高栄養な海水となっています。水温は年間を通じて約9.5℃と安定しており、発酵・成長・癒しなど、多彩な可能性を秘めた“命の水”として注目されています。

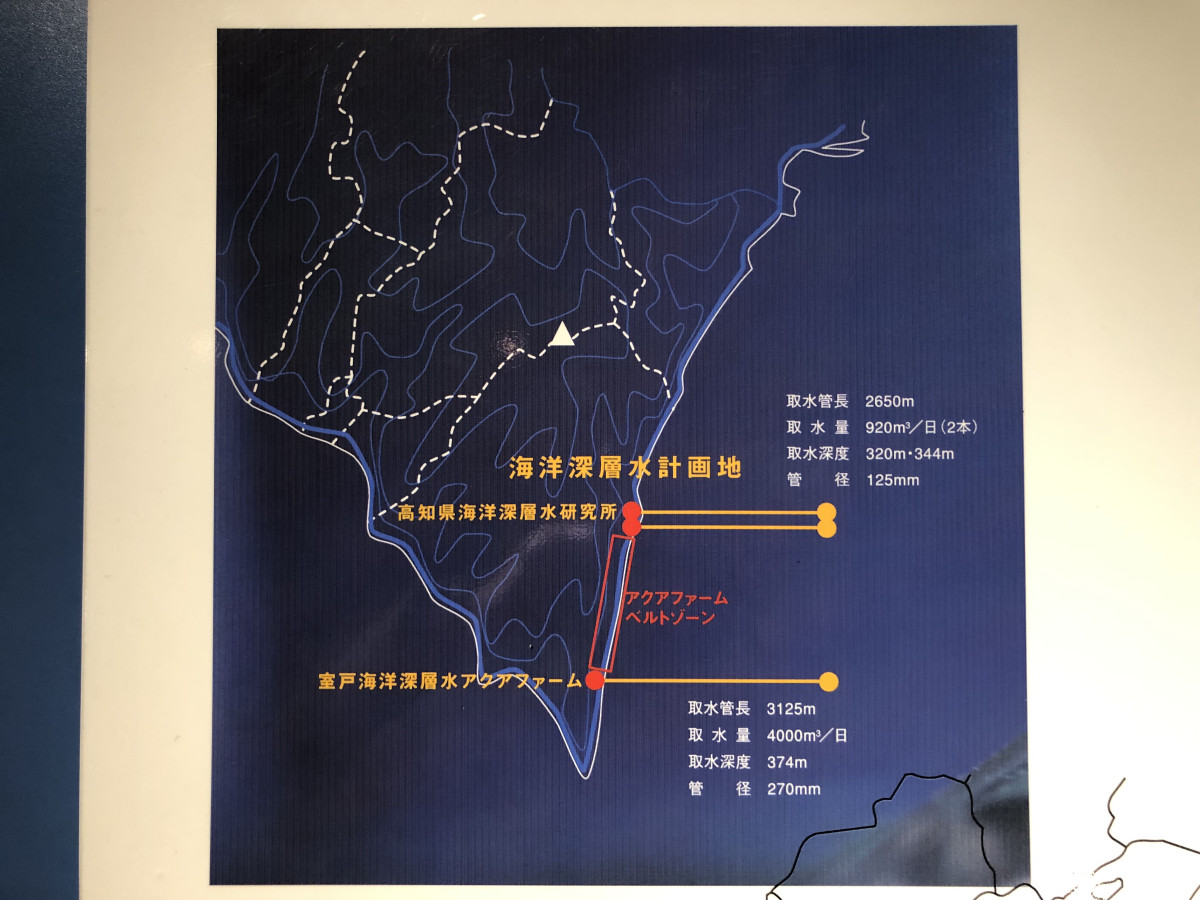

1989年には、室戸市に日本初の陸上型取水施設「高知県海洋深層水研究所」が開設され、海洋深層水の採水が本格的に始まりました。この海洋深層水は、室戸にとって“史上最大の自然の恵み”となったのです。

現在も高知県を中心に、官民が一体となって海洋深層水の研究と実用化に取り組んでおり、その活用は食品、農業、養殖、美容など、さまざまな分野に広がりを見せています。

ここでは海洋深層水が室戸でどのように活用されているのかを見ていきます。

下部の「室戸のつながり」の欄で、それぞれの知られざる海洋深層水の魅力に触れてください。

①室戸の美味しい魚:ミネラル豊富な海洋深層水で満ちる海域が育てた、室戸の水産業

②ミネラルウォーター:驚くほどピュアで美味しい!健康と災害備蓄を支える高機能さ

③製塩:料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」威力

④陸上養殖

・すじ青のり:「青のりの最高峰」─深層水が育む極上の風味

・プラチナサツキマス:「幻の魚」室戸から復活─深層水で育てた極上の逸品

・プライムオイスター:最高峰の「旅する牡蠣」室戸海洋深層水で磨かれた味

⑤しいたけ栽培:ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品/室戸の極上椎茸

⑥シレスト室戸:“深層美容”と“健康増進”を叶える癒しの楽園

⑦深海生物漁:未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生への挑戦

こんなにも海洋深層水が活躍するのには、やはり室戸の地形が大きく関係しています。

深海が近い室戸では、陸上に設けられた施設から取水管を海へと伸ばすことで、近距離から安定して海洋深層水を確保することが可能となっているのです。

この条件を満たす地形は、国内でも極めて稀です。

そもそも海洋深層水は、アラスカ沖などで冷たい海水が沈み込み、数千年の時をかけて地球の海底を巡りながら熟成されたもの。そして、室戸沖に到達した海底1000mのその水は、海底の断崖にぶつかり、勢いよく湧昇。

この海底から海洋深層水を運んできてくれる「湧昇流を生み出す海底断崖地形」こそが室戸海洋深層水の生みの親ともいえる貴重な存在なのです。

この偉大な自然の力を利用し、室戸では水深320〜344m付近から海洋深層水を取水しています。これは深海1000mの効果性の高い深層水を低コストで取得できる大きな利点です。

室戸海洋深層水は、地球規模の海洋循環と室戸岬の特異な地形が生み出した特別な水。

その清浄さと栄養価、冷たさと安定性は、数千年の旅路を経て湧き上がった「地球の記憶を宿した水」だといえるでしょう。

むかしむかし、海洋深層水に海洋深層水という名前が付いていなかった頃から、この「海の恵みの水」は室戸の漁業や文化の繁栄を支えてきました。

古来から魚を育て、人の命を育ててきたこの「水」は、現代の研究、技術によって、より成長と癒しの力を増して、今、室戸から世界へと広がり始めています。

海洋深層水の神秘

<続きを読む>

「海洋深層水の神秘」と室戸のつながり

-

室戸の美味しい魚

海洋深層水と豊かな自然の恵みが育む、室戸の魚 “なんちゃあない”という町にこそ、本当に美味しい味がある。 「室戸はなんちゃあない(なんにもない)」 それが祖母の口癖でした。でも、そんな祖母が元気だった頃、都会に遊びに来て魚を食べると、決まって「うもうない(おいしくない)」と、ぽつりと漏らしていました。 都会には、多彩な飲食店がひしめき、見たことのない食材も並びます。 けれど祖母にとっては、そんな華やかな食の世界よりも、“なんちゃあない”室戸の魚こそが、なにより美味しく、心の底から愛した味だったのです。 室戸の人は「なんちゃあない」と皆さん仰いますが、室戸には「いいもの・おいしいもの」が沢山あると私は思います。「なんちゃあない」っていうのは、「話題性」のあるものがないっていうことなんでしょうね。 そして室戸の人はみんな案外グルメだと思っています。いわゆる“室戸あるある”ですが、みんな地元の食材が大好きなんです。 進学や就職で室戸を離れる人々が、決まってまず「室戸の食が恋しい」と口にするほど、室戸の味は根強い郷愁となって人々に染みついています。 実際、室戸の漁港には、高品質で本当に美味しい魚が次々と水揚げされています。 その理由は、室戸特有の地形と、海洋深層水の恩恵にあります。 海洋深層水とは、太陽光の届かない深海にある海水のこと。 深海には太陽光が届かないため、光合成が起こらず蓄積された窒素やリンなどの栄養がたっぷり詰まっていて、それが室戸の東海岸沿いの海で湧き上がるため、海には常にミネラル豊富な海水が満ちています。 この栄養たっぷりの海水で育った良質なプランクトンを基盤に、室戸の海には豊かな生態系が築かれているのです。 その結果、室戸の魚は自然に身が締まり、国の海洋深層水研究の最適地として選ばれた室戸ならではの旨みが凝縮されていきます。 とくに春先、室戸の沿岸近くを通過するブリは、たっぷりと栄養を蓄え、「室戸春ぶり」として親しまれています。これはもう季節の風物詩ですね。 もちろん、それだけではありません。 下段の「室戸のつながり」でも一部触れていますが、室戸では一年を通して多彩な魚が獲れ、大敷網(定置網)だけで年間約150種が取引されるほどの豊かさです。 海洋深層水という、室戸史上最大の自然の恵みが育んだこの豊かな海。 それは、遠い昔から室戸に寄り添い、今日の食文化をかたちづくってきたのです。 「なんちゃあない」と言いながら、「いいもの」が沢山あるそんな室戸をつたえていきたい、私も頑張って紹介して、みんなに教えたいです。 -

深海生物で夢の実現と地方創生

室戸の深海から始まる挑戦—未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生ストーリー 四国・高知県の南東端、室戸市。 この町で、全国でも珍しい職業を自ら切り拓いた男がいます。その名は「深海生物漁師」松尾拓也さん。 彼は、室戸沿岸で深海生物を捕獲し、自ら運搬して日本各地の水族館へ届けるという、前例のない仕事を確立しました。 大洗水族館、美ら海水族館など、全国の水族館が彼の漁獲物を待ち望んでいます。 室戸の東海岸は、海岸からわずか2〜3kmで水深1000mに達する急峻な海底地形。この地形の底には、太陽光が届かない海洋深層水が広がっています。 植物プランクトンによる光合成が起こらない深海では、窒素やリンなどの栄養が消費されずに蓄積され、豊かな深海生態系が築かれているのです。 まさに、室戸は深海生物漁の聖地と呼ぶにふさわしい場所。 松尾さんの漁場は、水深約600m。 佐喜浜漁港から数分で到達できるこの深海で、慎重に漁を行います。 「深いですよー!スカイツリーのてっぺんから仕掛けを降ろしてるような感じです」 深海生物は、急激な気圧変化に弱く、いわゆる“潜水病”になってしまうことも。だからこそ、松尾さんは長い時間をかけてゆっくりと引き上げることを徹底しています。 捕獲後も、海洋深層水を源泉掛け流しで満たした水槽で、低温・清浄な環境を維持。表層の海水に触れさせることなく、深海生物に最適な状態で管理することで、全国の水族館から高い評価と信頼を得ています。 現在も、深層水を積んだ専用トラックを制作し、松尾さん自身が日本中の水族館へと生き物を届けています。 室戸の深海は、昔からそこにありました。 しかし、松尾さんによって、室戸の人々が改めて“気づかされた”自然の恵みが数多くあります。 たとえば「オオグソクムシ」。室戸で昔から普通に食されたこの生物は、ふるさと納税の返礼品として大人気となり、室戸市の財政にも貢献。 また、地元の漁師が“経験的に知っていた”未知のタコも、学術的に注目されるようになりました。まだ名前もないそのタコは、室戸の海が持つ未知の可能性の象徴です。 松尾さんは、室戸の海に眠る価値を次々と発掘し、地域の誇りとして再発信しています。 松尾さんの活動は、漁業にとどまりません。 地元の小学校と連携し、水族館と室戸をオンラインでつなぐ授業を展開。「室戸の生き物が日本中の水族館で活躍している」ことを子どもたちに伝え、「室戸の海はすごいんだ」と、“室戸への誇り”を育てています。 テレビや新聞などのメディアにも多数出演し、室戸の魅力を熱く語っています。 さらに、地元・佐喜浜八幡宮の秋祭りで演じられる即興寸劇「俄(にわか)」では、 松尾さんを題材にした演目も披露され、海の環境保全の大切さが語られました。 松尾さんが運営する遊漁船「海来(みらい)」では、深海生物漁の体験だけでなく、釣り船やホエールウォッチングも展開。室戸の海を舞台に、観光と学びを融合した地域活性化に取り組んでいます。 松尾拓也さんは、室戸の海に魅せられ、室戸に移住し、この地の価値を掘り起こし、伝え、育て続けています。 深海600mから始まる夢は、室戸の子どもたちの心に、そして地域の未来に、確かに届いています。

室戸の深海から始まる挑戦—未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生ストーリー 四国・高知県の南東端、室戸市。 この町で、全国でも珍しい職業を自ら切り拓いた男がいます。その名は「深海生物漁師」松尾拓也さん。 彼は、室戸沿岸で深海生物を捕獲し、自ら運搬して日本各地の水族館へ届けるという、前例のない仕事を確立しました。 大洗水族館、美ら海水族館など、全国の水族館が彼の漁獲物を待ち望んでいます。 室戸の東海岸は、海岸からわずか2〜3kmで水深1000mに達する急峻な海底地形。この地形の底には、太陽光が届かない海洋深層水が広がっています。 植物プランクトンによる光合成が起こらない深海では、窒素やリンなどの栄養が消費されずに蓄積され、豊かな深海生態系が築かれているのです。 まさに、室戸は深海生物漁の聖地と呼ぶにふさわしい場所。 松尾さんの漁場は、水深約600m。 佐喜浜漁港から数分で到達できるこの深海で、慎重に漁を行います。 「深いですよー!スカイツリーのてっぺんから仕掛けを降ろしてるような感じです」 深海生物は、急激な気圧変化に弱く、いわゆる“潜水病”になってしまうことも。だからこそ、松尾さんは長い時間をかけてゆっくりと引き上げることを徹底しています。 捕獲後も、海洋深層水を源泉掛け流しで満たした水槽で、低温・清浄な環境を維持。表層の海水に触れさせることなく、深海生物に最適な状態で管理することで、全国の水族館から高い評価と信頼を得ています。 現在も、深層水を積んだ専用トラックを制作し、松尾さん自身が日本中の水族館へと生き物を届けています。 室戸の深海は、昔からそこにありました。 しかし、松尾さんによって、室戸の人々が改めて“気づかされた”自然の恵みが数多くあります。 たとえば「オオグソクムシ」。室戸で昔から普通に食されたこの生物は、ふるさと納税の返礼品として大人気となり、室戸市の財政にも貢献。 また、地元の漁師が“経験的に知っていた”未知のタコも、学術的に注目されるようになりました。まだ名前もないそのタコは、室戸の海が持つ未知の可能性の象徴です。 松尾さんは、室戸の海に眠る価値を次々と発掘し、地域の誇りとして再発信しています。 松尾さんの活動は、漁業にとどまりません。 地元の小学校と連携し、水族館と室戸をオンラインでつなぐ授業を展開。「室戸の生き物が日本中の水族館で活躍している」ことを子どもたちに伝え、「室戸の海はすごいんだ」と、“室戸への誇り”を育てています。 テレビや新聞などのメディアにも多数出演し、室戸の魅力を熱く語っています。 さらに、地元・佐喜浜八幡宮の秋祭りで演じられる即興寸劇「俄(にわか)」では、 松尾さんを題材にした演目も披露され、海の環境保全の大切さが語られました。 松尾さんが運営する遊漁船「海来(みらい)」では、深海生物漁の体験だけでなく、釣り船やホエールウォッチングも展開。室戸の海を舞台に、観光と学びを融合した地域活性化に取り組んでいます。 松尾拓也さんは、室戸の海に魅せられ、室戸に移住し、この地の価値を掘り起こし、伝え、育て続けています。 深海600mから始まる夢は、室戸の子どもたちの心に、そして地域の未来に、確かに届いています。 -

海洋深層水からの製塩

料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」の威力 室戸のお土産で、まずオススメしたいのが海洋深層水からつくられたお塩です。その味わいは、一般的な食塩とはまるで別物。あまりに違うので、「ウチの子が塩がいつもと違うって気づいたのよ」とお塩を贈った人に驚かれることもあるほどです。 料理好きな方や、“味の違いが分かる人”にもこの塩は大好評。毎日の食卓に少し添えるだけで、素材の味がふわっと引き立ちます。 室戸沖の深海、太陽の光が届かない水深1000mから湧昇流が運んできた海洋深層水。 そこには、植物プランクトンが光合成をしないため、消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄積された海水が眠っています。この「海の記憶」とも言える深層水を水深344mからポンプで汲み上げ、濃縮して結晶化。生産者の方いわく、「海洋深層水にもともと含まれるミネラルをどう残すかが塩づくりの真髄」なのだそうです。 だから、この塩にはミネラルの旨味が際立ちます。 私自身、毎日の料理に使っていますが、少しふりすぎてしまっても「しょっぱさ」で失敗することがありません。それは、塩の中にコクとまろやかさ、そして余韻のある旨味が含まれているからでしょう。 「室戸の海洋深層水のお塩」は、料理の用途や食材の個性に合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。 たとえば、天ぷらや焼き物、トマトなどの素材をダイレクトに味わいたい料理には、にがりを残したしっとりタイプの塩がおすすめ。しっかりとした塩味に、ほんのりと甘味が重なるまろやかな味わいが特徴で、素材の持ち味をふんわりと引き立てます。 一方、梅干しやパン、干物づくりなど、塩をたっぷり使う料理には、粒子の細かいしっとりタイプの塩がぴったりです。塩の風味が穏やかに馴染むので、素材の良さを損なうことなく、繊細な仕上がりが得られます。 そして、料理の仕上げにひとつまみ添えるなら、太陽熱でゆっくりと結晶化させた天日塩が最高です。ミネラルをしっかりと残したこの塩は、ひと粒ひと粒に深みがあり、余韻のある味わいが料理全体を引き締めてくれます。 それぞれの塩が、“ただの調味料”を超え、料理を豊かにする存在として寄り添ってくれるのです。 室戸では、海洋深層水を活用した製塩事業が地域の未来を支える柱にもなっています。 地元企業の室戸海洋深層水株式会社は、高知工科大学との共同研究を通じて、にがみ成分をほぼ除去しながら、ミネラルを活かす独自技術を確立。 この塩づくりは、過疎化対策の一環としても位置づけられており、雇用の創出・地域資源の活用・地元ブランドの確立へとつながっています。 室戸海洋深層水のお塩は、太古の海が育んだ栄養と、室戸の人々の技術と情熱が凝縮された結晶。それは、毎日の料理をそっと支え、食卓に静かに寄り添ってくれる一粒の奇跡です。

料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」の威力 室戸のお土産で、まずオススメしたいのが海洋深層水からつくられたお塩です。その味わいは、一般的な食塩とはまるで別物。あまりに違うので、「ウチの子が塩がいつもと違うって気づいたのよ」とお塩を贈った人に驚かれることもあるほどです。 料理好きな方や、“味の違いが分かる人”にもこの塩は大好評。毎日の食卓に少し添えるだけで、素材の味がふわっと引き立ちます。 室戸沖の深海、太陽の光が届かない水深1000mから湧昇流が運んできた海洋深層水。 そこには、植物プランクトンが光合成をしないため、消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄積された海水が眠っています。この「海の記憶」とも言える深層水を水深344mからポンプで汲み上げ、濃縮して結晶化。生産者の方いわく、「海洋深層水にもともと含まれるミネラルをどう残すかが塩づくりの真髄」なのだそうです。 だから、この塩にはミネラルの旨味が際立ちます。 私自身、毎日の料理に使っていますが、少しふりすぎてしまっても「しょっぱさ」で失敗することがありません。それは、塩の中にコクとまろやかさ、そして余韻のある旨味が含まれているからでしょう。 「室戸の海洋深層水のお塩」は、料理の用途や食材の個性に合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。 たとえば、天ぷらや焼き物、トマトなどの素材をダイレクトに味わいたい料理には、にがりを残したしっとりタイプの塩がおすすめ。しっかりとした塩味に、ほんのりと甘味が重なるまろやかな味わいが特徴で、素材の持ち味をふんわりと引き立てます。 一方、梅干しやパン、干物づくりなど、塩をたっぷり使う料理には、粒子の細かいしっとりタイプの塩がぴったりです。塩の風味が穏やかに馴染むので、素材の良さを損なうことなく、繊細な仕上がりが得られます。 そして、料理の仕上げにひとつまみ添えるなら、太陽熱でゆっくりと結晶化させた天日塩が最高です。ミネラルをしっかりと残したこの塩は、ひと粒ひと粒に深みがあり、余韻のある味わいが料理全体を引き締めてくれます。 それぞれの塩が、“ただの調味料”を超え、料理を豊かにする存在として寄り添ってくれるのです。 室戸では、海洋深層水を活用した製塩事業が地域の未来を支える柱にもなっています。 地元企業の室戸海洋深層水株式会社は、高知工科大学との共同研究を通じて、にがみ成分をほぼ除去しながら、ミネラルを活かす独自技術を確立。 この塩づくりは、過疎化対策の一環としても位置づけられており、雇用の創出・地域資源の活用・地元ブランドの確立へとつながっています。 室戸海洋深層水のお塩は、太古の海が育んだ栄養と、室戸の人々の技術と情熱が凝縮された結晶。それは、毎日の料理をそっと支え、食卓に静かに寄り添ってくれる一粒の奇跡です。 -

サツキマスの陸上養殖

室戸の海洋深層水が育てた“プラチナサツキマス” ─幻の味を未来へつなぐ地域再生プロジェクト 室戸の「プラチナサツキマス」は、幻の魚・サツキマスを海洋深層水で育てる、先進的かつ挑戦的な陸上養殖プロジェクトです。 サツキマスは、美しい川で生まれ、豊かな海で育ち、再び川へと帰る“回遊するアマゴ”です。その希少性と繊細な味わいから「幻の魚」とも称されます。 かつては高知県の川や海でも見ることができました。しかし、河川環境の変化により天然個体は激減し、今では“幻の魚”とまで呼ばれる存在に。 室戸では、この貴重な魚を未来につなげようと、海洋深層水を活用した陸上養殖に挑戦しています。 室戸は、生活排水の流れる大河川がなく、海はひときわ清らか。 さらに、海底が断崖になっているため、太陽光が届かない深海から湧昇流として運ばれてくる水—それが水深1000mから昇ってくる海洋深層水。 この水には、植物プランクトンによって消費されずに残されたミネラルが蓄積されており、室戸の養殖に理想的な条件をもたらしています。 この深層水は水深344mからポンプで汲み上げられ、この清浄な海洋深層水のおかげで、薬剤を使わずに陸上養殖を行うことが可能になりました。そのため食の安全性を確保した上で、高品質な魚を育てることができるのです。 養殖を担うのは赤穂化成株式会社。高知県海洋深層水研究所や室戸漁業指導所と連携し、2020年にはついに約500尾の出荷に成功。 「室戸プラチナサツキマス」としてブランド化され、地域の希望として注目を集めました。 生産者は語ります— 「成長に合わせて水槽内の密度を調整し、ストレスの少ない環境を整えています。天然ものは旬が短いですが、海洋深層水の恩恵により、極上の“旬”を長く味わえる魚に育てています」 銀色に輝く魚体は、“プラチナ”の名にふさわしく、目を見張る美しさ。マリネ、箱鮨、焼き物、煮物など、和洋を問わずあらゆる料理にマッチし、上品な甘みとしっとりとした食感が絶品です。 海洋深層水を活用したサツキマス養殖は、海洋深層水は年間を通して安定した低温なため、水温管理に必要なコストと環境負荷を抑えられるという環境配慮型のモデルとしてだけでなく、室戸高校との連携による教育プログラムや、地域雇用やブランド振興にも貢献しています。 地域おこし協力隊との協働プロジェクトにて「にっぽんの宝物 世界大会」への出場。室戸高校の生徒による商品開発やPR活動など積極的な活動が注目されます。 室戸産のこの極上サーモンは、今後、地元のホテルや飲食店で提供されるなど、地元消費が進むことで、地域活性化の起爆剤となる期待も高まっています。 「幻の魚」を次世代へとつなぐこの取り組みは、まさに室戸の新たな海洋文化の象徴となりつつあるのです。

室戸の海洋深層水が育てた“プラチナサツキマス” ─幻の味を未来へつなぐ地域再生プロジェクト 室戸の「プラチナサツキマス」は、幻の魚・サツキマスを海洋深層水で育てる、先進的かつ挑戦的な陸上養殖プロジェクトです。 サツキマスは、美しい川で生まれ、豊かな海で育ち、再び川へと帰る“回遊するアマゴ”です。その希少性と繊細な味わいから「幻の魚」とも称されます。 かつては高知県の川や海でも見ることができました。しかし、河川環境の変化により天然個体は激減し、今では“幻の魚”とまで呼ばれる存在に。 室戸では、この貴重な魚を未来につなげようと、海洋深層水を活用した陸上養殖に挑戦しています。 室戸は、生活排水の流れる大河川がなく、海はひときわ清らか。 さらに、海底が断崖になっているため、太陽光が届かない深海から湧昇流として運ばれてくる水—それが水深1000mから昇ってくる海洋深層水。 この水には、植物プランクトンによって消費されずに残されたミネラルが蓄積されており、室戸の養殖に理想的な条件をもたらしています。 この深層水は水深344mからポンプで汲み上げられ、この清浄な海洋深層水のおかげで、薬剤を使わずに陸上養殖を行うことが可能になりました。そのため食の安全性を確保した上で、高品質な魚を育てることができるのです。 養殖を担うのは赤穂化成株式会社。高知県海洋深層水研究所や室戸漁業指導所と連携し、2020年にはついに約500尾の出荷に成功。 「室戸プラチナサツキマス」としてブランド化され、地域の希望として注目を集めました。 生産者は語ります— 「成長に合わせて水槽内の密度を調整し、ストレスの少ない環境を整えています。天然ものは旬が短いですが、海洋深層水の恩恵により、極上の“旬”を長く味わえる魚に育てています」 銀色に輝く魚体は、“プラチナ”の名にふさわしく、目を見張る美しさ。マリネ、箱鮨、焼き物、煮物など、和洋を問わずあらゆる料理にマッチし、上品な甘みとしっとりとした食感が絶品です。 海洋深層水を活用したサツキマス養殖は、海洋深層水は年間を通して安定した低温なため、水温管理に必要なコストと環境負荷を抑えられるという環境配慮型のモデルとしてだけでなく、室戸高校との連携による教育プログラムや、地域雇用やブランド振興にも貢献しています。 地域おこし協力隊との協働プロジェクトにて「にっぽんの宝物 世界大会」への出場。室戸高校の生徒による商品開発やPR活動など積極的な活動が注目されます。 室戸産のこの極上サーモンは、今後、地元のホテルや飲食店で提供されるなど、地元消費が進むことで、地域活性化の起爆剤となる期待も高まっています。 「幻の魚」を次世代へとつなぐこの取り組みは、まさに室戸の新たな海洋文化の象徴となりつつあるのです。 -

旅する牡蠣の秘密

室戸海洋深層水で磨かれた味ー最高峰の「旅する牡蠣」 室戸の〈プライムオイスター〉は、まるで旅をするように産地をめぐる—そんなドラマを秘めたブランド牡蠣です。 海洋深層水という神秘的な海の力によって磨き上げられたこの牡蠣は、食卓に届くまでの物語も含めて、極めてユニークな存在です。 室戸沖の海は、生活排水が流れ込む大河川が存在せず、凛とした清らかさを保っています。さらに海底が急峻な断崖となっているため、太陽光が届かない深海から湧き上がる水—それこそが海洋深層水。水深1,000メートルから湧昇流として運ばれてくるこの水には、植物プランクトンに消費されずに残されたミネラルが豊富に蓄えられており、室戸の海産物に理想的な環境をもたらしています。 プライムオイスターを生産している赤穂化成株式会社の川島さんはこう語ってくれました。 「牡蠣の清浄性と味の両立によって付加価値を高めるために、この室戸の海洋深層水の地まで牡蠣を旅させているんです」 「生食用にするために必要な時間は48時間程度ですけど、長期間ミネラル豊富な海洋深層水に浸すことで、牡蠣をより美味しくしています」 「旅」という言葉が示す通り、室戸で行われているのは“畜養”。兵庫県・坂越の海域で育った牡蠣を室戸へ運び、海洋深層水に長期間浸すことで、旨みを引き出し“ととのえる工程”が施されます。 いわば、牡蠣の“デトックス”ともいえるこの工程が、味と安全性の両方を飛躍的に高めてくれるのです。 厚生労働省が定める生食用牡蠣の水質基準は極めて厳格ですが、室戸の海洋深層水はその基準をしっかりとクリア。しかも、ミネラルが豊富なその水が、牡蠣に新たな旨みを与え、プレミアムな味わいへと昇華させてくれます。薬剤に頼ることなく、安全と美味しさを両立するこのプロセスを経て、坂越産の牡蠣は「室戸のプレミアムオイスター」として新たな命を吹き込まれるのです。 今、室戸市では海洋深層水の利活用が多分野に広がりつつあります。製塩、養殖、飲料開発など、海の資源を活かした取り組みのなかで、「プライムオイスター」はまさに“新しい海洋文化”の象徴的存在。 訪れた際には、室津港すぐの「港の上」釜飯の名店「初音」で味わえますし、ふるさと納税を通じて自宅に迎えることも可能です。 潮の香りを感じながら、「旅する牡蠣」に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。

室戸海洋深層水で磨かれた味ー最高峰の「旅する牡蠣」 室戸の〈プライムオイスター〉は、まるで旅をするように産地をめぐる—そんなドラマを秘めたブランド牡蠣です。 海洋深層水という神秘的な海の力によって磨き上げられたこの牡蠣は、食卓に届くまでの物語も含めて、極めてユニークな存在です。 室戸沖の海は、生活排水が流れ込む大河川が存在せず、凛とした清らかさを保っています。さらに海底が急峻な断崖となっているため、太陽光が届かない深海から湧き上がる水—それこそが海洋深層水。水深1,000メートルから湧昇流として運ばれてくるこの水には、植物プランクトンに消費されずに残されたミネラルが豊富に蓄えられており、室戸の海産物に理想的な環境をもたらしています。 プライムオイスターを生産している赤穂化成株式会社の川島さんはこう語ってくれました。 「牡蠣の清浄性と味の両立によって付加価値を高めるために、この室戸の海洋深層水の地まで牡蠣を旅させているんです」 「生食用にするために必要な時間は48時間程度ですけど、長期間ミネラル豊富な海洋深層水に浸すことで、牡蠣をより美味しくしています」 「旅」という言葉が示す通り、室戸で行われているのは“畜養”。兵庫県・坂越の海域で育った牡蠣を室戸へ運び、海洋深層水に長期間浸すことで、旨みを引き出し“ととのえる工程”が施されます。 いわば、牡蠣の“デトックス”ともいえるこの工程が、味と安全性の両方を飛躍的に高めてくれるのです。 厚生労働省が定める生食用牡蠣の水質基準は極めて厳格ですが、室戸の海洋深層水はその基準をしっかりとクリア。しかも、ミネラルが豊富なその水が、牡蠣に新たな旨みを与え、プレミアムな味わいへと昇華させてくれます。薬剤に頼ることなく、安全と美味しさを両立するこのプロセスを経て、坂越産の牡蠣は「室戸のプレミアムオイスター」として新たな命を吹き込まれるのです。 今、室戸市では海洋深層水の利活用が多分野に広がりつつあります。製塩、養殖、飲料開発など、海の資源を活かした取り組みのなかで、「プライムオイスター」はまさに“新しい海洋文化”の象徴的存在。 訪れた際には、室津港すぐの「港の上」釜飯の名店「初音」で味わえますし、ふるさと納税を通じて自宅に迎えることも可能です。 潮の香りを感じながら、「旅する牡蠣」に想いを馳せてみてはいかがでしょうか。 -

青のりの最高峰、すじ青のり

室戸の深海の恵みを食卓へ!青のりの最高峰『すじ青のり』があなたの料理に魔法をかける。 「すじ青のり」とは、青のりの中でも香り・色・口どけが最も優れた極上の品種です。 香り成分が他種よりも豊富で和洋を問わず幅広い料理と調和し、食卓に豊かな風味と彩りを添えます。その存在感は、地元の食文化に深く根ざし、ひとふりで料理の印象を一変させて、ワンランクもツーランクも上の料理に変えてくれます。 かつて、四万十川流域は国内シェア90%を誇る一大産地でした。しかし、水温の上昇など環境の変化により、天然のすじ青のりは激減してしまいました。 「青のりの最高峰」とも称されるこの希少な海藻を復活させるべく、高知大学海洋植物学研究所は海洋深層水を活用した養殖技術を開発。 平成16年(2004年)、室戸岬町高岡漁港にて陸上養殖が本格的に始まりました。 流入する大都市河川もなく綺麗な室戸の海。その海底の断崖を湧昇流が運んできた1000m以深の海流を深度344mからポンプでくみ上げる海洋深層水は、清浄でミネラルが豊富。藻の成長に理想的な環境で、安定的かつ持続可能な養殖が可能となっています。 ある生産者はこう語ります。 「ある程度育つと、養殖池に養分を追加する必要はありません。自然の“海洋深層水”そのものが海苔の養分となるのです。まさに、室戸の海がもたらす恵みです。藻の成長に合わせ、水槽を入れ替えて適切な密度に管理していきます。」 成熟した青のりから胞子を採取し、ていねいに培養。深層水の清浄性により雑味が抑えられた養殖品は、青のり本来の香りと味わいを最大限に引き出し、「室戸の味」として特産品や土産品として定着しています。 室戸産のすじ青のりは、一年を通して安定供給が可能。季節に左右されず、香り・色・口どけのすべてにおいて高品質を保っています。 さらに、カルシウム・鉄分・マグネシウム・ビタミンA・B2・C・Eなどを豊富に含む、栄養価にも優れた海藻です。 市内では原藻・粉末タイプなどが販売され、観光客のお土産としても人気を集めています。 また、ふるさと納税の返礼品にも採用され、室戸ブランドの中核を担う存在として全国から注目を集めています。 室戸の豊かな自然と人々の情熱が育てた「すじ青のり」。 そのひと片には、海洋深層水の生命力と室戸の文化が織り込まれています。 料理に添えるたび、海と人のつながりを感じながら、私たちの暮らしにそっと彩りを加えてくれることでしょう。

室戸の深海の恵みを食卓へ!青のりの最高峰『すじ青のり』があなたの料理に魔法をかける。 「すじ青のり」とは、青のりの中でも香り・色・口どけが最も優れた極上の品種です。 香り成分が他種よりも豊富で和洋を問わず幅広い料理と調和し、食卓に豊かな風味と彩りを添えます。その存在感は、地元の食文化に深く根ざし、ひとふりで料理の印象を一変させて、ワンランクもツーランクも上の料理に変えてくれます。 かつて、四万十川流域は国内シェア90%を誇る一大産地でした。しかし、水温の上昇など環境の変化により、天然のすじ青のりは激減してしまいました。 「青のりの最高峰」とも称されるこの希少な海藻を復活させるべく、高知大学海洋植物学研究所は海洋深層水を活用した養殖技術を開発。 平成16年(2004年)、室戸岬町高岡漁港にて陸上養殖が本格的に始まりました。 流入する大都市河川もなく綺麗な室戸の海。その海底の断崖を湧昇流が運んできた1000m以深の海流を深度344mからポンプでくみ上げる海洋深層水は、清浄でミネラルが豊富。藻の成長に理想的な環境で、安定的かつ持続可能な養殖が可能となっています。 ある生産者はこう語ります。 「ある程度育つと、養殖池に養分を追加する必要はありません。自然の“海洋深層水”そのものが海苔の養分となるのです。まさに、室戸の海がもたらす恵みです。藻の成長に合わせ、水槽を入れ替えて適切な密度に管理していきます。」 成熟した青のりから胞子を採取し、ていねいに培養。深層水の清浄性により雑味が抑えられた養殖品は、青のり本来の香りと味わいを最大限に引き出し、「室戸の味」として特産品や土産品として定着しています。 室戸産のすじ青のりは、一年を通して安定供給が可能。季節に左右されず、香り・色・口どけのすべてにおいて高品質を保っています。 さらに、カルシウム・鉄分・マグネシウム・ビタミンA・B2・C・Eなどを豊富に含む、栄養価にも優れた海藻です。 市内では原藻・粉末タイプなどが販売され、観光客のお土産としても人気を集めています。 また、ふるさと納税の返礼品にも採用され、室戸ブランドの中核を担う存在として全国から注目を集めています。 室戸の豊かな自然と人々の情熱が育てた「すじ青のり」。 そのひと片には、海洋深層水の生命力と室戸の文化が織り込まれています。 料理に添えるたび、海と人のつながりを感じながら、私たちの暮らしにそっと彩りを加えてくれることでしょう。 -

海洋深層水のミネラルウォーター

深海から届く自然の恵み! 驚くほどピュアで美味しい海洋深層水は、健康と災害備蓄を支える高機能ミネラルウォーター ミネラルウォーターとして販売される海洋深層水は、まずその「美味しさ」に驚かされます。体にすっと染み込むその口当たりは、ただの水とはまるで別物。 さらに、マグネシウム(Mg)・カルシウム(Ca)・カリウム(K)・ナトリウム(Na)などのミネラルが豊富に含まれ、健康志向の方々にとってもうれしい選択肢です。そして注目すべきは、災害時の備蓄水としても高く評価されている点。清浄性・保存性・成分バランス─あらゆる面で非常に優れた特性を持っています。 室戸沖、水深344メートル。ここから汲み上げられる海洋深層水は、太平洋を数百年かけて巡った深海水。一般的なミネラルウォーターとは異なり、陸水や大気からの汚染がほぼなく、細菌数も極めて低いという清浄性の高さが特筆されます。 さらに、年間を通じて約9.5℃という安定した水温と水質のおかげで、長期保存にも対応。一般的なミネラルウォーターの保存期間が1〜2年程度なのに対し、室戸の海洋深層水は5年〜10年の長期保存が可能です。家庭や自治体、施設においても非常時に備えた理想的な備蓄水として注目されています。 この海洋深層水には、健康面でも大きな可能性が秘められています。高知大学医学部との共同研究により、腸内環境の改善、生活習慣病予防、美容効果などが期待されるという報告もあります。 我が家でも、長年にわたりこの海洋深層水を常備しています。健康目的ももちろんありますが、何より味が美味しい。抵抗なく体にすっと入ってくる感覚は、他の水ではなかなか味わえません。特に、二日酔いの朝に飲むと、その回復力を実感することも。 製品も実に豊富で、中には硬度10の軟水から硬度1500まで幅広く展開しているものもありますので、用途やライフスタイルに合わせて選べるのも魅力。さらに、硬度ゼロの純水はミネラルを除去した“無垢な水”として、薬の服用時や乳児の調乳にも安心して使える点も、多くの家庭で支持される理由です。

深海から届く自然の恵み! 驚くほどピュアで美味しい海洋深層水は、健康と災害備蓄を支える高機能ミネラルウォーター ミネラルウォーターとして販売される海洋深層水は、まずその「美味しさ」に驚かされます。体にすっと染み込むその口当たりは、ただの水とはまるで別物。 さらに、マグネシウム(Mg)・カルシウム(Ca)・カリウム(K)・ナトリウム(Na)などのミネラルが豊富に含まれ、健康志向の方々にとってもうれしい選択肢です。そして注目すべきは、災害時の備蓄水としても高く評価されている点。清浄性・保存性・成分バランス─あらゆる面で非常に優れた特性を持っています。 室戸沖、水深344メートル。ここから汲み上げられる海洋深層水は、太平洋を数百年かけて巡った深海水。一般的なミネラルウォーターとは異なり、陸水や大気からの汚染がほぼなく、細菌数も極めて低いという清浄性の高さが特筆されます。 さらに、年間を通じて約9.5℃という安定した水温と水質のおかげで、長期保存にも対応。一般的なミネラルウォーターの保存期間が1〜2年程度なのに対し、室戸の海洋深層水は5年〜10年の長期保存が可能です。家庭や自治体、施設においても非常時に備えた理想的な備蓄水として注目されています。 この海洋深層水には、健康面でも大きな可能性が秘められています。高知大学医学部との共同研究により、腸内環境の改善、生活習慣病予防、美容効果などが期待されるという報告もあります。 我が家でも、長年にわたりこの海洋深層水を常備しています。健康目的ももちろんありますが、何より味が美味しい。抵抗なく体にすっと入ってくる感覚は、他の水ではなかなか味わえません。特に、二日酔いの朝に飲むと、その回復力を実感することも。 製品も実に豊富で、中には硬度10の軟水から硬度1500まで幅広く展開しているものもありますので、用途やライフスタイルに合わせて選べるのも魅力。さらに、硬度ゼロの純水はミネラルを除去した“無垢な水”として、薬の服用時や乳児の調乳にも安心して使える点も、多くの家庭で支持される理由です。 -

佐喜浜椎茸

海洋深層水が育てた高知の極上椎茸/ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品 「佐喜浜椎茸」は、高知県室戸市佐喜浜町の豊かな自然環境の中で育まれる、海洋深層水×菌床栽培によるプレミアム椎茸です。 地元産の広葉樹チップと清浄な海洋深層水をたっぷり使った、特注の菌床がその秘密。 立派に育った椎茸は、ふっくら肉厚でぷりぷりの食感、芳醇な香りと濃厚な“うまみ”が特徴です。 とくに、土佐備長炭で香ばしく焼いて味わうひと口は、備長炭と椎茸の底力を実感する瞬間。ぷりっとした歯ごたえの奥から、じんわりと旨味が溢れ出します。 収穫の旬は、秋から春にかけての11月〜4月。早朝に丁寧に摘み取られた椎茸は、鮮度そのままに箱詰めされ、当日中に出荷されます。 室戸沖の海には、大河川が流れ込むことがなく、生活排水の影響を受けない凛とした清らかさが保たれています。さらに急峻な海底地形により、太陽の届かない深海から水が湧き上がる—それが水深1,000メートルの海洋深層水です。 この水には、植物プランクトンに消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄えられており、室戸の海産物だけでなく、農業にも活用されています。畑に散布する方法に加え、「佐喜浜椎茸」のような栽培の土台に活かす工夫も注目されています。 生産者は「西河農園」の西河誠司さん。地域に根差した活動で知られ、佐喜浜ミニ八十八ヶ所ハイキングの発案企画し、ガイドも行なっています。 「食べて健康になるものを作りたい」と語る西河さんは、田植え時期には無農薬米を作るための独自の栽培法などを通じて、地元の小学生たちに食の楽しさと自然の恵みの素晴らしさを伝えています。 「楽しいことを続けていきたい。お金のことばかり考えていると、楽しいことがつまらなくなってしまうから」と語るその笑顔には、自然と共に生きる誠実な思いが込められています。 佐喜浜の海と森の恵み、そして人の情熱が織りなす「佐喜浜椎茸」。 その一つひとつには、自然の力と人の温もりが宿り、私たちの食卓から地域の未来を、静かに力強く語りかけてくれるのです。

海洋深層水が育てた高知の極上椎茸/ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品 「佐喜浜椎茸」は、高知県室戸市佐喜浜町の豊かな自然環境の中で育まれる、海洋深層水×菌床栽培によるプレミアム椎茸です。 地元産の広葉樹チップと清浄な海洋深層水をたっぷり使った、特注の菌床がその秘密。 立派に育った椎茸は、ふっくら肉厚でぷりぷりの食感、芳醇な香りと濃厚な“うまみ”が特徴です。 とくに、土佐備長炭で香ばしく焼いて味わうひと口は、備長炭と椎茸の底力を実感する瞬間。ぷりっとした歯ごたえの奥から、じんわりと旨味が溢れ出します。 収穫の旬は、秋から春にかけての11月〜4月。早朝に丁寧に摘み取られた椎茸は、鮮度そのままに箱詰めされ、当日中に出荷されます。 室戸沖の海には、大河川が流れ込むことがなく、生活排水の影響を受けない凛とした清らかさが保たれています。さらに急峻な海底地形により、太陽の届かない深海から水が湧き上がる—それが水深1,000メートルの海洋深層水です。 この水には、植物プランクトンに消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄えられており、室戸の海産物だけでなく、農業にも活用されています。畑に散布する方法に加え、「佐喜浜椎茸」のような栽培の土台に活かす工夫も注目されています。 生産者は「西河農園」の西河誠司さん。地域に根差した活動で知られ、佐喜浜ミニ八十八ヶ所ハイキングの発案企画し、ガイドも行なっています。 「食べて健康になるものを作りたい」と語る西河さんは、田植え時期には無農薬米を作るための独自の栽培法などを通じて、地元の小学生たちに食の楽しさと自然の恵みの素晴らしさを伝えています。 「楽しいことを続けていきたい。お金のことばかり考えていると、楽しいことがつまらなくなってしまうから」と語るその笑顔には、自然と共に生きる誠実な思いが込められています。 佐喜浜の海と森の恵み、そして人の情熱が織りなす「佐喜浜椎茸」。 その一つひとつには、自然の力と人の温もりが宿り、私たちの食卓から地域の未来を、静かに力強く語りかけてくれるのです。 -

シレストむろと

“深層美容”と“健康増進”を叶える癒しの楽園ーリラクゼーション施設『シレスト室戸』 室戸海洋深層水体験交流センター「シレストむろと」は、室戸市が誇る海洋深層水の魅力を余すことなく体感できる、健康と癒しのオアシスです。 館内に広がる海洋深層水の温水プールは、海洋深層水の塩分を体にやさしい濃度に調整し、約34℃の“体温に近い”心地よい水温に保たれ、まるで水に溶け込むようなやさしい感覚に包まれます。 アクアマッサージや水中ウォーキング、ストレッチなど、水流と水圧が織り成す運動プログラムは、足元から首元まで段階的に立ちのぼるエアーバブルによるマッサージ効果も加わり、訪れる人々の心身をじんわりとほぐしてくれます。 多くの地元の方々が流れるプールでウォーキングを楽しみながら、健康づくりの場としても親しまれています(水着着用)。 施設内のサウナでは、本格的な「ロウリュウ」体験が待っています。蒸気が立ち上る瞬間、熱波が身体を包み込み、整う感覚が全身を駆け抜けます。汗だくになった担当スタッフの方の「お疲れさま」「ありがとう」という、地元の方への言葉が空間に響き、室戸ならではの人のぬくもりに満ちたひとときが生まれていました。 室戸沖で汲み上げられる海洋深層水は、大河川の流入がないため生活排水の影響を受けることなく澄み切った純粋さを保ち、急峻な海底地形によって太陽の届かない1,000メートルの深海から湧き上がります。この水には、植物プランクトンに消費されずに蓄積された豊富なミネラルがたっぷりと含まれています。 シレストむろとでは、高知大学医学部監修のもと、科学的な知見に基づいた水中運動プログラムを導入。深層水のミネラルが肌の保湿・代謝促進に働きかけ、さらにサウナと水風呂の交互浴による自律神経の調整や疲労回復も期待できます。 夏季には屋外に簡易プールも設置され、親子で過ごす涼やかな休日にぴったりのスポットに。混雑も少なく、静かに水辺の時間を楽しめます。 海と人の力が静かに交わる場所─ シレスト室戸は、“地域資源と科学の融合がもたらす「深い癒し」”を訪れるすべての人にそっと届けてくれます。

“深層美容”と“健康増進”を叶える癒しの楽園ーリラクゼーション施設『シレスト室戸』 室戸海洋深層水体験交流センター「シレストむろと」は、室戸市が誇る海洋深層水の魅力を余すことなく体感できる、健康と癒しのオアシスです。 館内に広がる海洋深層水の温水プールは、海洋深層水の塩分を体にやさしい濃度に調整し、約34℃の“体温に近い”心地よい水温に保たれ、まるで水に溶け込むようなやさしい感覚に包まれます。 アクアマッサージや水中ウォーキング、ストレッチなど、水流と水圧が織り成す運動プログラムは、足元から首元まで段階的に立ちのぼるエアーバブルによるマッサージ効果も加わり、訪れる人々の心身をじんわりとほぐしてくれます。 多くの地元の方々が流れるプールでウォーキングを楽しみながら、健康づくりの場としても親しまれています(水着着用)。 施設内のサウナでは、本格的な「ロウリュウ」体験が待っています。蒸気が立ち上る瞬間、熱波が身体を包み込み、整う感覚が全身を駆け抜けます。汗だくになった担当スタッフの方の「お疲れさま」「ありがとう」という、地元の方への言葉が空間に響き、室戸ならではの人のぬくもりに満ちたひとときが生まれていました。 室戸沖で汲み上げられる海洋深層水は、大河川の流入がないため生活排水の影響を受けることなく澄み切った純粋さを保ち、急峻な海底地形によって太陽の届かない1,000メートルの深海から湧き上がります。この水には、植物プランクトンに消費されずに蓄積された豊富なミネラルがたっぷりと含まれています。 シレストむろとでは、高知大学医学部監修のもと、科学的な知見に基づいた水中運動プログラムを導入。深層水のミネラルが肌の保湿・代謝促進に働きかけ、さらにサウナと水風呂の交互浴による自律神経の調整や疲労回復も期待できます。 夏季には屋外に簡易プールも設置され、親子で過ごす涼やかな休日にぴったりのスポットに。混雑も少なく、静かに水辺の時間を楽しめます。 海と人の力が静かに交わる場所─ シレスト室戸は、“地域資源と科学の融合がもたらす「深い癒し」”を訪れるすべての人にそっと届けてくれます。 -

室戸春ぶり

室戸の海は、春にブリが訪れます。 ブリは産卵を控えて太平洋を南下する途中、豊富な餌を求めて室戸の東海岸を訪れます。 豊かな生態系の海域で、良質な餌を食べたブリは、栄養を蓄え「室戸春ぶり」として、人々に愛されています。 脂は豊潤でサラリ、旨味抜群。 田舎マップ管理人のおすすめは、お刺身だけではなく、加熱したお料理です。熱が入ると身にきめ細やかに入る脂が溶け出し、身がホロホロと口の中にほどけ、春の幸せが広がります。 鍋、照り焼き、藁焼き、しゃぶしゃぶ。一口一口、脂と旨味が口の中いっぱいに広がって、やみつきになります。 ブリの脂に「くどい」印象をお持ちの、あなた! ブリは冬の「日本海」に限ると思ってる、あなたも! 春が旬の室戸のブリを食べて、新しい発見をご自身の味覚で感じてください。 その美味しさには根拠があります。 実は、室戸の東海岸には、世界的にも稀な自然の恵みがあるんです。 深海には太陽光が届かないので、海洋深層水は光合成によってミネラルを消費されることなく、豊富に蓄えたまま、世界の海をめぐり、室戸の海に湧出しているのです。 この海域には、鯨も餌をもとめてやってきます、この豊かな海の生態系が水産資源の美味しい味の背景にあるんです。 詳しくは、「海洋深層水」をご覧ください。 -

室戸は世界ジオパーク

隆起する大地を肌で感じる暮らし 〜室戸世界ジオパーク〜 観光では見えない地質遺産とともに生きる文化 四国高知の南東、今も大地が隆起し続ける世界的に希少な地質遺産である室戸は、市全域がユネスコ認定の世界ジオパークです。 「ユネスコ世界ジオパーク」とは、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的としたユネスコの事業です。 世界で48か国・213のユネスコ世界ジオパークが認定(2024年3月現在) 日本では10の地域が登録され、その中でも、市町村の全ての範囲を認定されているのは室戸を含む3つの地域しかありません。 自然と人間が共生するジオパークには、自然の恵みを生活に取り入れる知恵や工夫が詰まっています。時代を経たその「知恵や工夫」1つ1つがとても素晴らしく魅力的です。 田舎マップでは、室戸の人たちが大切にしている、日常に溶け込む有形無形の「魅力」を紹介していきます。もしあなたが気になる「魅力」があれば画像をクリックしてみてください。次々とページを好奇心に沿って「自然と人との繋がり」を辿れば、あなただけのストーリーが生まれ、あなただけの室戸の楽しみ方がきっと見つかるはずです。 ▷地殻変動のダイナミズム◁ ー地殻変動の痕跡、大地の成り立ちを知るー 室戸では海岸や海成段丘などのあらゆるところに地殻変動の痕跡を見ることができ、新しい大地を形成する地球のダイナミズムを実感することができます。 例えば、室戸岬の遊歩道を歩けば、太古の昔に海底でできた土砂の地層が隆起して現れた縞々の岩(タービダイト層)が随所で見られます。 ▷独特な植物相◁ 室戸岬の海岸では国の天然記念物に指定されている亜熱帯性植物樹林や海岸植物群落によって独特な景観をみることができます。 例えば、海岸線には本州ではあまり見ることのできない、岩を這うように根を伸ば空に広がるアコウの木。足元にはシオギクなどの草木、リュウゼツランなどがあり、 山間部の段ノ谷山では、天然杉の巨木を多数見られます。 室戸の山々には潮風に耐えて育つウバメガシが群生し、それを原料とする良質な土佐備長炭の生産が行われ、室戸の重要な産業の1つとなっています。 ▷自然と共生する文化◁ ー海底地形と豊かな漁場ー 東海岸直近の海底地形は1000m以深の深海に落ち込む断層崖になっています。 そこに地球規模の深層大循環がぶつかり、ミネラルを豊富に含んだ深層水が深海から一気に表層まで上昇しています、その海域には良質なプランクトンの発生による豊かな生態系があり、その漁場は室戸の漁業と文化を育んできました。古より湧き上がる海洋深層水は現在では製塩やサツキマスなどの陸上養殖にも活用されています。 ▷海成段丘と美味しい農作物◁ 地殻変動によって海底が隆起した「海成段丘」では海底由来のミネラル豊富な土壌により西山台地などでは室戸の「ふるさと納税b inの返礼品」として人気No.1の農作物を栽培しています。みかん・ぽんかん・小夏・せとか・なつみなどの柑橘類が有名です。 ▷台風と建築様式◁ 土佐備長炭で繁栄した吉良川では、「水切り瓦」や「つし二階」備えた白く輝く土佐漆喰の伝統的建造物が今も残されており、隆起による段差のある地形にできた町並みには「いしぐろ」の塀など激しい台風に耐える工夫が見られます。 室戸市では今も、大地が隆起し続ける地殻変動の最前線で暮らしている人々の知恵や工夫を随所に見ることができます。そして、この地質遺産を保護し研究に活用するとともに、自然と人間との関わりを理解する場所として整備し、教育の場として、また新たな観光資源として地域の振興にいかしています。

隆起する大地を肌で感じる暮らし 〜室戸世界ジオパーク〜 観光では見えない地質遺産とともに生きる文化 四国高知の南東、今も大地が隆起し続ける世界的に希少な地質遺産である室戸は、市全域がユネスコ認定の世界ジオパークです。 「ユネスコ世界ジオパーク」とは、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的としたユネスコの事業です。 世界で48か国・213のユネスコ世界ジオパークが認定(2024年3月現在) 日本では10の地域が登録され、その中でも、市町村の全ての範囲を認定されているのは室戸を含む3つの地域しかありません。 自然と人間が共生するジオパークには、自然の恵みを生活に取り入れる知恵や工夫が詰まっています。時代を経たその「知恵や工夫」1つ1つがとても素晴らしく魅力的です。 田舎マップでは、室戸の人たちが大切にしている、日常に溶け込む有形無形の「魅力」を紹介していきます。もしあなたが気になる「魅力」があれば画像をクリックしてみてください。次々とページを好奇心に沿って「自然と人との繋がり」を辿れば、あなただけのストーリーが生まれ、あなただけの室戸の楽しみ方がきっと見つかるはずです。 ▷地殻変動のダイナミズム◁ ー地殻変動の痕跡、大地の成り立ちを知るー 室戸では海岸や海成段丘などのあらゆるところに地殻変動の痕跡を見ることができ、新しい大地を形成する地球のダイナミズムを実感することができます。 例えば、室戸岬の遊歩道を歩けば、太古の昔に海底でできた土砂の地層が隆起して現れた縞々の岩(タービダイト層)が随所で見られます。 ▷独特な植物相◁ 室戸岬の海岸では国の天然記念物に指定されている亜熱帯性植物樹林や海岸植物群落によって独特な景観をみることができます。 例えば、海岸線には本州ではあまり見ることのできない、岩を這うように根を伸ば空に広がるアコウの木。足元にはシオギクなどの草木、リュウゼツランなどがあり、 山間部の段ノ谷山では、天然杉の巨木を多数見られます。 室戸の山々には潮風に耐えて育つウバメガシが群生し、それを原料とする良質な土佐備長炭の生産が行われ、室戸の重要な産業の1つとなっています。 ▷自然と共生する文化◁ ー海底地形と豊かな漁場ー 東海岸直近の海底地形は1000m以深の深海に落ち込む断層崖になっています。 そこに地球規模の深層大循環がぶつかり、ミネラルを豊富に含んだ深層水が深海から一気に表層まで上昇しています、その海域には良質なプランクトンの発生による豊かな生態系があり、その漁場は室戸の漁業と文化を育んできました。古より湧き上がる海洋深層水は現在では製塩やサツキマスなどの陸上養殖にも活用されています。 ▷海成段丘と美味しい農作物◁ 地殻変動によって海底が隆起した「海成段丘」では海底由来のミネラル豊富な土壌により西山台地などでは室戸の「ふるさと納税b inの返礼品」として人気No.1の農作物を栽培しています。みかん・ぽんかん・小夏・せとか・なつみなどの柑橘類が有名です。 ▷台風と建築様式◁ 土佐備長炭で繁栄した吉良川では、「水切り瓦」や「つし二階」備えた白く輝く土佐漆喰の伝統的建造物が今も残されており、隆起による段差のある地形にできた町並みには「いしぐろ」の塀など激しい台風に耐える工夫が見られます。 室戸市では今も、大地が隆起し続ける地殻変動の最前線で暮らしている人々の知恵や工夫を随所に見ることができます。そして、この地質遺産を保護し研究に活用するとともに、自然と人間との関わりを理解する場所として整備し、教育の場として、また新たな観光資源として地域の振興にいかしています。 -

高知県海洋深層水研究所

海洋深層水の資源的有効性の実証とその実用化をめざして、産・学・官の連携のもと、多分野において基礎から応用まで幅広い研究を進めています。(高知県) -

椎名漁港

椎名漁港では、高品質な魚が水揚げされます。この理由は科学的に解明されていて、海水の富栄養性によるものです。海底の形状が特殊で漁港から3kmほどで水深1000mを超える深海が存在します。深層の海水には太陽光が届かないため、表層とは異なり光合成によってミネラルが消費されずに蓄積されます。室戸ではその深層の水(海洋深層水)が、海底の特殊な地形によって、表層近くまで上昇(湧昇流)してくるのです。そのため海域は、常にミネラルを豊富に含んだ海水で満ちた状態なのです。そこでは良質なプランクトンが発生し、豊かな生態系が生まれているのです。 -

高岡漁港

高岡の漁港では、高品質な美味しい魚が水揚げされています。この理由は科学的に解明されていて、海水自体の富栄養性によるものです。海底の形状が特殊で漁港から3kmほどで水深1000mを超える深海が存在します。深層の海水には太陽光が届かないため、表層とは異なりミネラルが消費されずに蓄積されます。室戸ではその深層の水(海洋深層水)が、海底の特殊な地形によって、表層近くまで上昇(湧昇流)してくるのです。そのため海域は、常にミネラルを豊富に含んだ海水で満ちた状態なのです。そこでは良質なプランクトンが発生し、豊かな生態系が生まれているのです。 -

三津漁港

三津の漁港では、高品質な美味しい魚が水揚げされています。この理由は科学的に解明されていて、海水自体の富栄養性によるものです。海底の形状が特殊で漁港から3kmほどで水深1000mを超える深海が存在します。深層の海水には太陽光が届かないため、表層とは異なりミネラルが消費されずに蓄積されます。室戸ではその深層の水(海洋深層水)が、海底の特殊な地形によって、表層近くまで上昇(湧昇流)してくるのです。そのため海域は、常にミネラルを豊富に含んだ海水で満ちた状態なのです。そこでは良質なプランクトンが発生し、豊かな生態系が生まれているのです。 -

佐喜浜漁港

佐喜浜の漁港では、高品質で美味しい魚が水揚げされています。この理由は科学的に解明されていて、海水自体の富栄養性によるものです。海底の形状が特殊で漁港から3kmほどで水深1000mを超える深海が存在します。深層の海水には太陽光が届かないため、表層とは異なりミネラルが消費されずに蓄積されます。室戸ではその深層の水(海洋深層水)が、海底の特殊な地形によって、表層近くまで上昇(湧昇流)してくるのです。そのため海域は、常にミネラルを豊富に含んだ海水で満ちた状態なのです。そこでは良質なプランクトンが発生し、豊かな生態系が生まれているのです。 -

室戸海洋深層水アクア・ファーム

海洋深層水は、地球の両極付近の海で生まれ、遙かな時間をかけてゆっくりと循環しています。 室戸市は1985年に科学技術庁(現:文部科学省)アクアマリン計画のモデル海域指定を受け、1989年に日本初の海洋深層水研究所が、室戸岬町三津に設立されました。(室戸市HPより) そして2000年4月には海洋深層水のさらなる研究と事業化を目指して室戸岬町高岡に「アクア・ファーム」が誕生しました。

海洋深層水は、地球の両極付近の海で生まれ、遙かな時間をかけてゆっくりと循環しています。 室戸市は1985年に科学技術庁(現:文部科学省)アクアマリン計画のモデル海域指定を受け、1989年に日本初の海洋深層水研究所が、室戸岬町三津に設立されました。(室戸市HPより) そして2000年4月には海洋深層水のさらなる研究と事業化を目指して室戸岬町高岡に「アクア・ファーム」が誕生しました。 -

深海生物漁を体験

高知県東部地域は黒潮が流れ込み、室戸沖の深海からは海洋深層水が昇ってくる素晴らしい環境に恵まれた地域です。 世界ジオパークにも登録されている室戸の地形は深海が陸から近く、他の地域ではあまりみることのできないオオグソクムシをはじめとした、多くの深海生物が生息しています。 室戸には陸地から近い場所に、まだまだ未開拓の深海があります。誰も経験していない珍しい発見があるかもしれません。

高知県東部地域は黒潮が流れ込み、室戸沖の深海からは海洋深層水が昇ってくる素晴らしい環境に恵まれた地域です。 世界ジオパークにも登録されている室戸の地形は深海が陸から近く、他の地域ではあまりみることのできないオオグソクムシをはじめとした、多くの深海生物が生息しています。 室戸には陸地から近い場所に、まだまだ未開拓の深海があります。誰も経験していない珍しい発見があるかもしれません。