藍染職人さんとクラフト作家さんのお店兼アトリエ。藍染めベビーグッズなど素敵な作品を販売。藍パンや藍ラテなどの軽食。藍染体験など提供してます。お気軽にお立寄りください。

riddim blue

「riddim blue」と室戸のつながり

-

藍染体験

インディゴブルーに染まる、驚きの瞬間を体感しよう。お気に入りの服やアイテムを、自分だけの色に染められます。体験する場所もリクエストも応じてくれます。お店の中でも、大自然の河原でも、 移動する藍染体験です!藍染に必要不可欠な発酵菌は寒さが苦手、寒い時期は藍染体験をお休みしています。

インディゴブルーに染まる、驚きの瞬間を体感しよう。お気に入りの服やアイテムを、自分だけの色に染められます。体験する場所もリクエストも応じてくれます。お店の中でも、大自然の河原でも、 移動する藍染体験です!藍染に必要不可欠な発酵菌は寒さが苦手、寒い時期は藍染体験をお休みしています。 -

藍染

室戸では藍染が行われています。植物としての藍の生産から染色まで、一貫して全ての工程を室戸で行なっています。藍に魅せられた職人が作り出す美しい藍色を、生活のワンポイントに取り入れてみてはいかがでしょうか。

室戸では藍染が行われています。植物としての藍の生産から染色まで、一貫して全ての工程を室戸で行なっています。藍に魅せられた職人が作り出す美しい藍色を、生活のワンポイントに取り入れてみてはいかがでしょうか。 -

藍パン作り体験

藍は染色として用いられるばかりでなく、昔から料理の薬味として用いられ、薬草としての効果もあります。体験ではパン生地に藍を練り込む所からスタート。綺麗なマーブル状にできるかな?焼きたてにバターを挟んでいただきます。

藍は染色として用いられるばかりでなく、昔から料理の薬味として用いられ、薬草としての効果もあります。体験ではパン生地に藍を練り込む所からスタート。綺麗なマーブル状にできるかな?焼きたてにバターを挟んでいただきます。 -

もつラーメン

藍染職人さんプレゼンツ!こだわりの美味しい牛もつがたっぷり、スープは優しいのです。提供は月に1回?

藍染職人さんプレゼンツ!こだわりの美味しい牛もつがたっぷり、スープは優しいのです。提供は月に1回? -

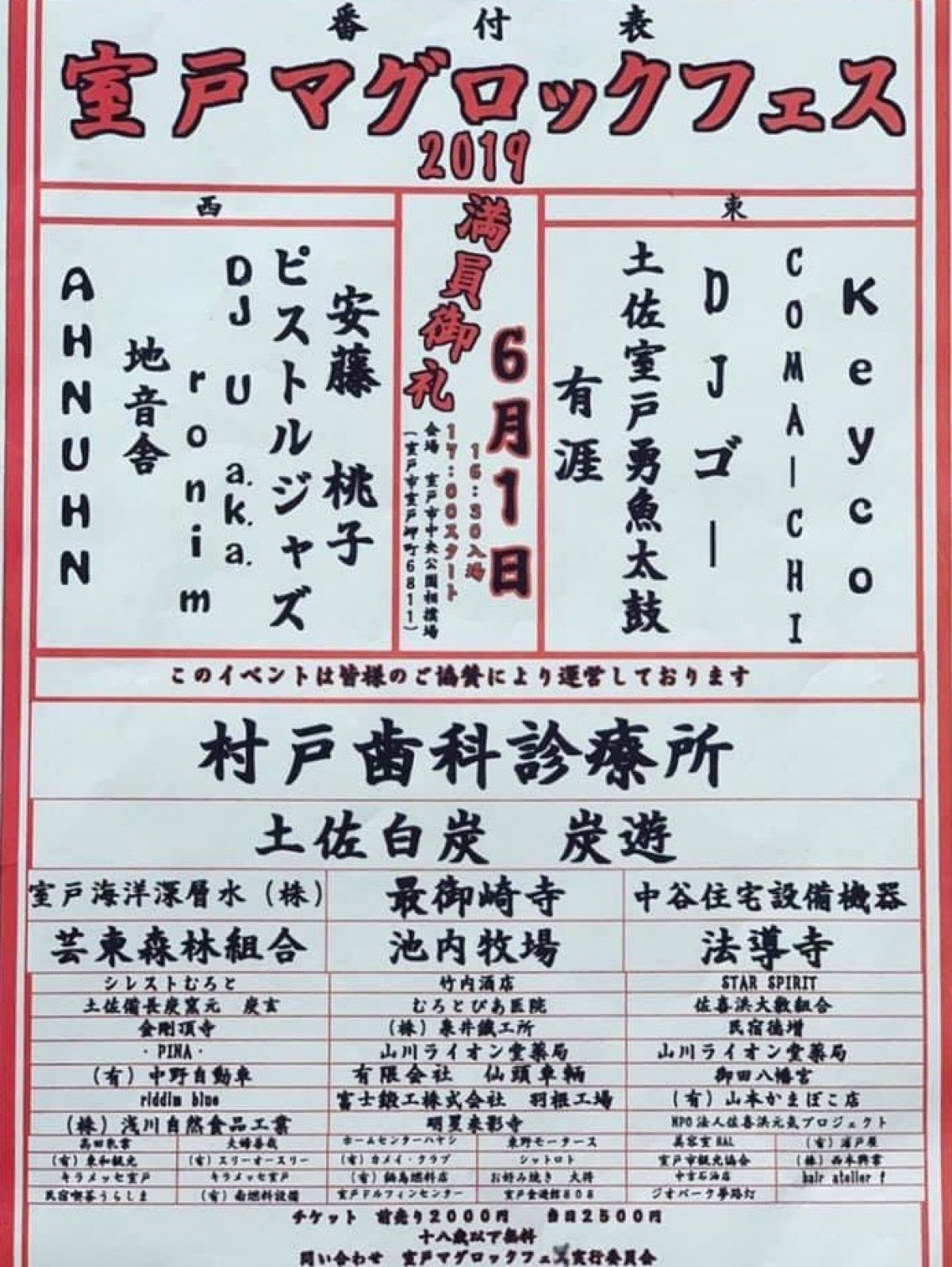

室戸マグロックフェス

マグロ漁の町、室戸。マグロックフェスティバル 2023年は4年ぶり5回目の開催! マグロで栄えた時の室戸の元氣を再び音楽のパワーで✨✨ フェスの名前の由来は鮪船船長が考案!目指せ1000人動員🔥 引き続きよろしくお願いします🙇♂️ 室戸マグロックフェス 2023 2023年9月9日(土曜日) 開催 会場:室戸市中央公園 相撲場

マグロ漁の町、室戸。マグロックフェスティバル 2023年は4年ぶり5回目の開催! マグロで栄えた時の室戸の元氣を再び音楽のパワーで✨✨ フェスの名前の由来は鮪船船長が考案!目指せ1000人動員🔥 引き続きよろしくお願いします🙇♂️ 室戸マグロックフェス 2023 2023年9月9日(土曜日) 開催 会場:室戸市中央公園 相撲場 -

津照寺

太平洋を眺め下ろす断崖に佇む「航海安全の守り神」 ~漁師町を見守る津照寺 延命地蔵の数々の奇跡 四国高知の南東端、太平洋を三方に一望できる室戸岬。その室戸の室津港を見下ろす山の頂に宝珠山 真言院 津照寺(ほうしゅうざん しんごんいん しんしょうじ)があります。 参道から見上げると、長く続く125の急な石段と、朱と青に彩られた美しい鐘楼門があります。 空に向かって石段を一歩一歩登っていく途中で振り返ると、漁船が停泊する室津港と一面に広がる太平洋が一望でき、港と航行する船の安全を見守る本尊を持つ津照寺のご威光を感じ取れるようです。 このお寺は807年にこの地を訪れた真言宗の開祖・弘法大師空海が、この宝珠山が霊地であることを感じ取って、豊漁と海上の安全を祈願のため高さ1mほどの延命地蔵菩薩を彫り、お堂を建てて開基しました。 以来長年、地元の人々の信仰を集め、戦国時代には土佐国を支配した長宗我部氏が、江戸時代には藩主・山内氏が深く帰依していました。 このお寺は古くは「津寺」と呼ばれ、延命地蔵菩薩によるいくつもの御利益の逸話が残されています。 「今昔物語」には本堂が火災に遭ったとき地蔵菩薩が僧に姿を変え、それを村人に伝えたことで難を逃れた話があり、 「土佐日記」では平安時代の歌人で「古今和歌集」の選者である紀貫之が室津港に10日間留まり、海の荒波が治まるのを待ったといいます。 そして1602年、江戸時代には土佐藩主・山内一豊公が室戸沖で暴風雨に遭遇したとき、僧が現れ、舵(楫)を取って無事に一豊公を室津港まで送り届け姿を消したという話があります。 衣から滴る水を辿ると津照寺の本堂に行き着き、延命地蔵菩薩が濡れていたことから、一豊公は地蔵菩薩に救われたことを悟ります。 このことから延命地蔵菩薩は楫取地蔵(かじとりじぞう)とも呼ばれるようになりました。 また1742年の寛保の大火の際にも地蔵菩薩が僧侶の姿となって人々を救ったとの逸話が残されています。 数々の逸話を持った津照寺は、お遍路・四国八十八箇所の第二十五番札所でもあり、今も多くの人々が訪れます。

太平洋を眺め下ろす断崖に佇む「航海安全の守り神」 ~漁師町を見守る津照寺 延命地蔵の数々の奇跡 四国高知の南東端、太平洋を三方に一望できる室戸岬。その室戸の室津港を見下ろす山の頂に宝珠山 真言院 津照寺(ほうしゅうざん しんごんいん しんしょうじ)があります。 参道から見上げると、長く続く125の急な石段と、朱と青に彩られた美しい鐘楼門があります。 空に向かって石段を一歩一歩登っていく途中で振り返ると、漁船が停泊する室津港と一面に広がる太平洋が一望でき、港と航行する船の安全を見守る本尊を持つ津照寺のご威光を感じ取れるようです。 このお寺は807年にこの地を訪れた真言宗の開祖・弘法大師空海が、この宝珠山が霊地であることを感じ取って、豊漁と海上の安全を祈願のため高さ1mほどの延命地蔵菩薩を彫り、お堂を建てて開基しました。 以来長年、地元の人々の信仰を集め、戦国時代には土佐国を支配した長宗我部氏が、江戸時代には藩主・山内氏が深く帰依していました。 このお寺は古くは「津寺」と呼ばれ、延命地蔵菩薩によるいくつもの御利益の逸話が残されています。 「今昔物語」には本堂が火災に遭ったとき地蔵菩薩が僧に姿を変え、それを村人に伝えたことで難を逃れた話があり、 「土佐日記」では平安時代の歌人で「古今和歌集」の選者である紀貫之が室津港に10日間留まり、海の荒波が治まるのを待ったといいます。 そして1602年、江戸時代には土佐藩主・山内一豊公が室戸沖で暴風雨に遭遇したとき、僧が現れ、舵(楫)を取って無事に一豊公を室津港まで送り届け姿を消したという話があります。 衣から滴る水を辿ると津照寺の本堂に行き着き、延命地蔵菩薩が濡れていたことから、一豊公は地蔵菩薩に救われたことを悟ります。 このことから延命地蔵菩薩は楫取地蔵(かじとりじぞう)とも呼ばれるようになりました。 また1742年の寛保の大火の際にも地蔵菩薩が僧侶の姿となって人々を救ったとの逸話が残されています。 数々の逸話を持った津照寺は、お遍路・四国八十八箇所の第二十五番札所でもあり、今も多くの人々が訪れます。 -

室津港

室戸の玄関口・室津漁港〜世界へ漕ぎ出した漁師たち〜 マグロ漁業の歴史を刻む港町 四国・高知県の南東端、三方を太平洋に囲まれた室戸岬から、国道55号を西へ約5km。海沿いの道を進んだ先に室津漁港があります。 この港は、室戸市の中心部にもほど近く、古くから町の海の玄関口として、室戸の漁業と暮らしを支えてきました。 港の背後には、四国八十八箇所霊場・第二十五番札所「津照寺(しんしょうじ)」が静かに佇み、今も海とともに生きる人々と、航海の安全を見守っています。 津照寺の長い石段を登る途中でふと振り返れば、停泊する漁船、往来する舟、そして太平洋の大海原が視界いっぱいに広がり、空の青と海の輝きが織りなす風景に、胸がすっと澄むような感覚を覚えます。 室津漁港の歴史は平安時代までさかのぼります。 歌人・紀貫之が記した『土佐日記』では、「室津に十日留まり、荒海が鎮まるのを待った」と綴られ、風待ちの港としての記憶が刻まれています。 港が本格的に築かれたのは江戸時代初期の1629年。 僧・最蔵坊が荒磯を掘り始めたものの、工事は難航。後に土佐藩が殖産興業の柱として整備を推進し、1667年に掘込式の人工港として完成しました。 しかし室戸は、地震による地盤隆起を繰り返す世界的にも稀な地質構造を持ち、港は災害のたびに底を掘り直さねばなりませんでした。 掘削された土砂は周囲に盛られ、やがて港町は海面よりも高く形成され、今では「港の上」と呼ばれる独特な坂道地形が生まれています。まさに、地質と人の営みが造形した風景です。 こうした苦難と工夫の上に誕生した室津漁港は、やがて捕鯨・カツオ・マグロ漁の拠点として急速に発展。 長期航海のための食糧・生活用品の積み込み、船の整備で町は活気を帯び、昭和40年代から50年代(1965〜1980年代)の最盛期には市外からの出稼ぎの人々が溢れ、夜の町は人と肩がぶつかるほどの賑わいを見せたと聞きます。 室戸の漁師たちは、南アフリカ沖やニュージーランド沖など世界の海へ漁場を広げるほどの技術と胆力を持ち、漁法や知見は国内外に広まりました。今もその技術は、世界中の海で高く評価され、海洋産業の現場に貢献し続けています。 しかし、排他的経済水域(EEZ)の設定、燃料費の高騰、漁獲量の減少など、いくつもの要因が重なり、室津港を支えていた遠洋漁業は徐々に衰退。 それに伴い、港の規模も縮小していきました。 加えて、マグロ漁は「水掛地蔵」の由来からも読み取れるように、命懸けの危険と過酷さを伴う漁法です。荒波と自然の脅威に向き合いながら、漁師たちは命を懸けて海へ漕ぎ出していました。 そうした厳しい環境の中でも、室戸に本拠を置く(株)泉井鐵工所が、マグロ延縄漁に使う漁労機械の開発・製造・販売を一貫して行い、安全性と効率性を追求してきました。泉井鐵工所の技術革新は、現代のマグロ漁のスタイルを形づくる上で大きな役割を果たしています。 現在でも、室戸の漁師たちは「近海はえ縄漁・遠洋はえ縄漁」で海へ漕ぎ出し、クロマグロ・メバチ・キハダなどの天然マグロを漁獲しています。 遠洋漁では、高性能な冷凍技術により鮮度を保ち、近海漁では神経締め・血抜き・冷海水管理などを施した丁寧な処理が光ります。 こうして水揚げされた室戸の漁師のマグロは、国内市場でも高品質な逸品として高く評価されています。 さらに、港の近海で獲れた「地魚」も、「港の上」の飲食店で、生産地ならではのお料理として提供され、歴史ある漁師町の滋味が、新鮮な旬の味覚として訪れる人々を迎え入れてくれます。