旬のお刺身盛り合わせ。白身魚3種類の食べ比べは、それぞれの魚種の美味しい違いを感じられて、楽しかったです。どれも当日に室戸でとれた新鮮なお魚です。

旬のお刺身(7月)

旬の時期

- 1月

- 2月

- 3月

- 4月

- 5月

- 6月

- 7月

- 8月

- 9月

- 10月

- 11月

- 12月

「旬のお刺身(7月)」と室戸のつながり

-

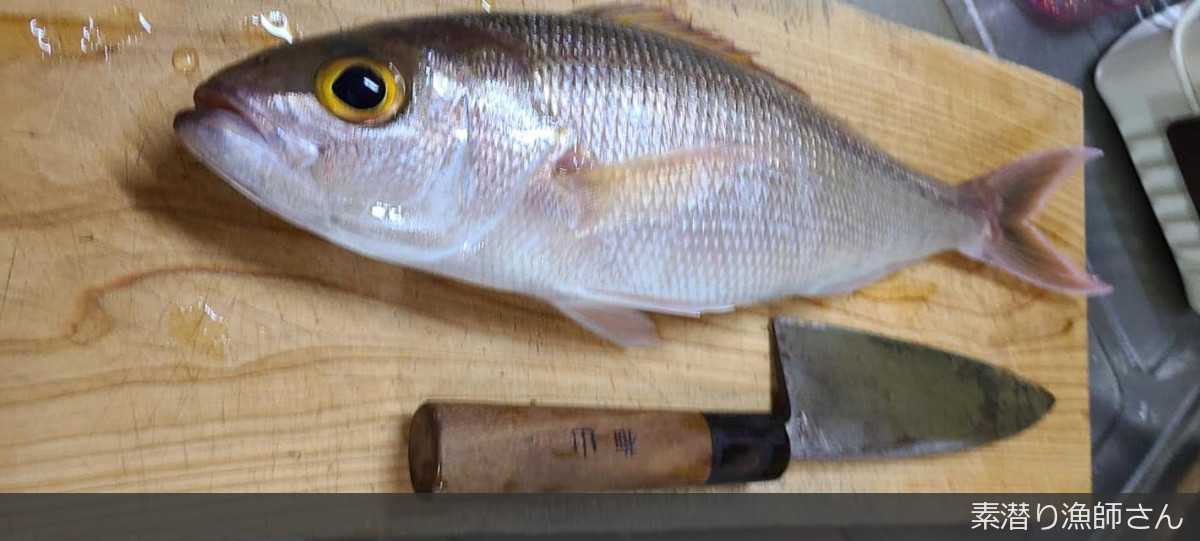

ヒメダイ(チイキ)

室戸では、初夏が旬の姫鯛、室戸では「チイキ」と呼ばれる高級魚です。煮ても焼いても刺身でも、美味しい個性を発揮してくれます。関東地方では聞いたことがありませんでしたが、室戸にくる、初夏の楽しみが一つ増えました。

室戸では、初夏が旬の姫鯛、室戸では「チイキ」と呼ばれる高級魚です。煮ても焼いても刺身でも、美味しい個性を発揮してくれます。関東地方では聞いたことがありませんでしたが、室戸にくる、初夏の楽しみが一つ増えました。 -

イサキ

初夏に室戸に来たら、旬の芳醇なイサキをおすすめします。刺身、たたき、煮付け、塩焼き。旨味に富む白身魚、白子もどうぞ。 -

カツオ

黒潮が流れ込む室戸岬沖では、春の初鰹の爽やかさと秋の戻り鰹の濃厚さを季節ごとに味わえます。江戸時代から続く漁と食文化は、刺身や藁焼きとして地元の暮らしに根づき、今も室戸の日常を映す豊かな恵みとなっています。 カツオ(本カツオ)は、サバ科カツオ属の黒潮を泳ぐ回遊魚です。室戸では、江戸時代にカツオ漁が始まったとされており、現在も引き縄(トローリング)などによる漁が行われています。室戸沖は、黒潮が流れ込む好漁場です。 春になると、初鰹(ハツガツオ)が室戸岬沖を流れる黒潮に乗り、餌の豊富な三陸沖へと北上していきます。その姿は、まるで春の風を切って泳ぐ使者のようです。 初鰹の味は、「春の海の爽やかさ」をそのまま舌で感じるような、清涼感あふれる味わいが特徴です。脂は少なめ、赤身はキュッと引き締まり、透明感のある身はさっぱりとした旨味ともちもちした食感が評判です。 春の縁起物として珍重され、江戸時代には「女房を質に入れてでも食え」と言われるほど、初物としての価値が高かったそうです。 おすすめの食べ方はもちろん「刺身」。脂が少なめなのでさっぱりとして沢山食べたくなる美味しさです。昨今では“脂がのった方が良い”とする風潮があると感じていますが、サッパリした刺身の美味しさを、室戸ならではの厚目に切った刺身で口いっぱいに感じてほしいと思います。 高タンパク・低脂肪で、DHA・EPAも豊富に含まれています。ビタミンB12やビタミンDも摂取できるため、春の体調管理にもぴったりです。 8月頃になると、三陸沖で豊富な餌を食べた鰹が「戻り鰹」として南下し、室戸岬を通過していきます。春の初鰹とは異なる味わいを持っており、ひとことで言えば、濃厚で脂がのった“とろカツオ”です。初鰹の透明感のある赤身とは対照的で、皮目の脂の甘みとカツオ本来の旨味が重なり、深みのある味わいになります。 おすすめの食べ方は「藁焼き」です。脂が多い皮目を藁で炙ることで脂の美味しさが際立ち、表面に香ばしさが加わります。酢飯と組み合わせて海苔巻きにした「土佐巻き」も、濃厚な味がご飯やお酒とよく合います。 戻り鰹は脂質が多い分、DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸が豊富です。脳の活性化や血液サラサラ効果が期待できるほか、ビタミンDやB群もたっぷり含まれています。 室戸と本カツオのつながりは、歴史・漁業・食文化の三層にわたって深く根づいています。鮮度抜群のカツオの刺身やタタキは、地元の誇りであり、季節の便りでもあります。地元の人々は、カツオの回遊や漁獲量の変動を、自然のリズムとして受け止め、暮らしに取り込んできました。それは単なる漁獲や名産品ではなく、海と人の記憶が織りなす文化そのものです。 室戸の海にカツオが跳ねるたび、そこには人々の営みと季節の喜びが重なっているのです。

黒潮が流れ込む室戸岬沖では、春の初鰹の爽やかさと秋の戻り鰹の濃厚さを季節ごとに味わえます。江戸時代から続く漁と食文化は、刺身や藁焼きとして地元の暮らしに根づき、今も室戸の日常を映す豊かな恵みとなっています。 カツオ(本カツオ)は、サバ科カツオ属の黒潮を泳ぐ回遊魚です。室戸では、江戸時代にカツオ漁が始まったとされており、現在も引き縄(トローリング)などによる漁が行われています。室戸沖は、黒潮が流れ込む好漁場です。 春になると、初鰹(ハツガツオ)が室戸岬沖を流れる黒潮に乗り、餌の豊富な三陸沖へと北上していきます。その姿は、まるで春の風を切って泳ぐ使者のようです。 初鰹の味は、「春の海の爽やかさ」をそのまま舌で感じるような、清涼感あふれる味わいが特徴です。脂は少なめ、赤身はキュッと引き締まり、透明感のある身はさっぱりとした旨味ともちもちした食感が評判です。 春の縁起物として珍重され、江戸時代には「女房を質に入れてでも食え」と言われるほど、初物としての価値が高かったそうです。 おすすめの食べ方はもちろん「刺身」。脂が少なめなのでさっぱりとして沢山食べたくなる美味しさです。昨今では“脂がのった方が良い”とする風潮があると感じていますが、サッパリした刺身の美味しさを、室戸ならではの厚目に切った刺身で口いっぱいに感じてほしいと思います。 高タンパク・低脂肪で、DHA・EPAも豊富に含まれています。ビタミンB12やビタミンDも摂取できるため、春の体調管理にもぴったりです。 8月頃になると、三陸沖で豊富な餌を食べた鰹が「戻り鰹」として南下し、室戸岬を通過していきます。春の初鰹とは異なる味わいを持っており、ひとことで言えば、濃厚で脂がのった“とろカツオ”です。初鰹の透明感のある赤身とは対照的で、皮目の脂の甘みとカツオ本来の旨味が重なり、深みのある味わいになります。 おすすめの食べ方は「藁焼き」です。脂が多い皮目を藁で炙ることで脂の美味しさが際立ち、表面に香ばしさが加わります。酢飯と組み合わせて海苔巻きにした「土佐巻き」も、濃厚な味がご飯やお酒とよく合います。 戻り鰹は脂質が多い分、DHAやEPAなどの不飽和脂肪酸が豊富です。脳の活性化や血液サラサラ効果が期待できるほか、ビタミンDやB群もたっぷり含まれています。 室戸と本カツオのつながりは、歴史・漁業・食文化の三層にわたって深く根づいています。鮮度抜群のカツオの刺身やタタキは、地元の誇りであり、季節の便りでもあります。地元の人々は、カツオの回遊や漁獲量の変動を、自然のリズムとして受け止め、暮らしに取り込んできました。それは単なる漁獲や名産品ではなく、海と人の記憶が織りなす文化そのものです。 室戸の海にカツオが跳ねるたび、そこには人々の営みと季節の喜びが重なっているのです。 -

釜めし初音

現在は三代目となる店主の高瀬成浩が地元高知の活きの良い食材を厳選し、素材の味を余す事なく引き出すべく、調理場にて日々腕をふるっております。人当たりの良い店主ではありますが、胸の奥には土佐のいごっそう魂が秘められており、 料理に対しては厳しい目とストイックな精神を遺憾なく発揮しております。特にそれが顕著に現れるのは「素材選び」と「調理方法」の二つです。(お気軽に入ってくださいね)

現在は三代目となる店主の高瀬成浩が地元高知の活きの良い食材を厳選し、素材の味を余す事なく引き出すべく、調理場にて日々腕をふるっております。人当たりの良い店主ではありますが、胸の奥には土佐のいごっそう魂が秘められており、 料理に対しては厳しい目とストイックな精神を遺憾なく発揮しております。特にそれが顕著に現れるのは「素材選び」と「調理方法」の二つです。(お気軽に入ってくださいね) -

キハダマグロ

尾びれや背びれが黄色いので、キハダ(黄肌)マグロです。マグロ漁の町、室戸では、江戸時代からマグロ漁が行われてきました。 キハダマグロの旬は夏から秋頃。産地室戸ならでは、朝に漁獲して、お昼には採れたてを食べれます。大トロのような部位はありませんが、旬にはさっぱりとした旨味と、赤身にきめ細やかな脂が入っていて、とっても美味しいんですよ。

尾びれや背びれが黄色いので、キハダ(黄肌)マグロです。マグロ漁の町、室戸では、江戸時代からマグロ漁が行われてきました。 キハダマグロの旬は夏から秋頃。産地室戸ならでは、朝に漁獲して、お昼には採れたてを食べれます。大トロのような部位はありませんが、旬にはさっぱりとした旨味と、赤身にきめ細やかな脂が入っていて、とっても美味しいんですよ。