尾びれや背びれが黄色いので、キハダ(黄肌)マグロです。マグロ漁の町、室戸では、江戸時代からマグロ漁が行われてきました。 キハダマグロの旬は夏から秋頃。産地室戸ならでは、朝に漁獲して、お昼には採れたてを食べれます。大トロのような部位はありませんが、旬にはさっぱりとした旨味と、赤身にきめ細やかな脂が入っていて、とっても美味しいんですよ。

キハダマグロ

旬の時期

- 1月

- 2月

- 3月

- 4月

- 5月

- 6月

- 7月

- 8月

- 9月

- 10月

- 11月

- 12月

「キハダマグロ」と室戸のつながり

-

キハダマグロの刺身

-

キハダマグロの寿司

-

室戸の美味しい魚

海洋深層水と豊かな自然の恵みが育む、室戸の魚 “なんちゃあない”という町にこそ、本当に美味しい味がある。 「室戸はなんちゃあない(なんにもない)」 それが祖母の口癖でした。でも、そんな祖母が元気だった頃、都会に遊びに来て魚を食べると、決まって「うもうない(おいしくない)」と、ぽつりと漏らしていました。 都会には、多彩な飲食店がひしめき、見たことのない食材も並びます。 けれど祖母にとっては、そんな華やかな食の世界よりも、“なんちゃあない”室戸の魚こそが、なにより美味しく、心の底から愛した味だったのです。 室戸の人は「なんちゃあない」と皆さん仰いますが、室戸には「いいもの・おいしいもの」が沢山あると私は思います。「なんちゃあない」っていうのは、「話題性」のあるものがないっていうことなんでしょうね。 そして室戸の人はみんな案外グルメだと思っています。いわゆる“室戸あるある”ですが、みんな地元の食材が大好きなんです。 進学や就職で室戸を離れる人々が、決まってまず「室戸の食が恋しい」と口にするほど、室戸の味は根強い郷愁となって人々に染みついています。 実際、室戸の漁港には、高品質で本当に美味しい魚が次々と水揚げされています。 その理由は、室戸特有の地形と、海洋深層水の恩恵にあります。 海洋深層水とは、太陽光の届かない深海にある海水のこと。 深海には太陽光が届かないため、光合成が起こらず蓄積された窒素やリンなどの栄養がたっぷり詰まっていて、それが室戸の東海岸沿いの海で湧き上がるため、海には常にミネラル豊富な海水が満ちています。 この栄養たっぷりの海水で育った良質なプランクトンを基盤に、室戸の海には豊かな生態系が築かれているのです。 その結果、室戸の魚は自然に身が締まり、国の海洋深層水研究の最適地として選ばれた室戸ならではの旨みが凝縮されていきます。 とくに春先、室戸の沿岸近くを通過するブリは、たっぷりと栄養を蓄え、「室戸春ぶり」として親しまれています。これはもう季節の風物詩ですね。 もちろん、それだけではありません。 下段の「室戸のつながり」でも一部触れていますが、室戸では一年を通して多彩な魚が獲れ、大敷網(定置網)だけで年間約150種が取引されるほどの豊かさです。 海洋深層水という、室戸史上最大の自然の恵みが育んだこの豊かな海。 それは、遠い昔から室戸に寄り添い、今日の食文化をかたちづくってきたのです。 「なんちゃあない」と言いながら、「いいもの」が沢山あるそんな室戸をつたえていきたい、私も頑張って紹介して、みんなに教えたいです。 -

旬のお刺身(7月)

旬のお刺身盛り合わせ。白身魚3種類の食べ比べは、それぞれの魚種の美味しい違いを感じられて、楽しかったです。どれも当日に室戸でとれた新鮮なお魚です。

旬のお刺身盛り合わせ。白身魚3種類の食べ比べは、それぞれの魚種の美味しい違いを感じられて、楽しかったです。どれも当日に室戸でとれた新鮮なお魚です。 -

遠洋マグロはえ縄漁

遠洋マグロはえ縄漁

のこと募集中。- LINE

室戸のマグロ漁師達は、太平洋、大西洋、インド洋など、世界中の海域でマグロ漁場を開拓していきました。現在も伝統の「まぐろはえ縄漁」で、遠くはアイルランドの漁場まで船を出します。取れたマグロは、船内にある-60℃の冷凍庫で急速冷凍し保存することで、魚体の鮮度を保ちます。 マグロ延縄漁は、世界で一般的に行われているマグロ巻網漁と比較して、環境負荷が少なく、持続可能な漁法です。また、一匹一匹釣り上げるので、丁寧な鮮度管理を施すことができ、品質を保ち市場に供給できるのです。クロマグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロを主体としています。 -

近海マグロはえ縄漁

近海だからこそ、希少な「天然マグロの生」を国内の市場に供給しています。夜明け前、約2400本の針に餌を付けながら約85kmもある延縄を海に繰り出し、その日のうちに回収(揚げ縄)します。釣れたマグロは即座に神経抜き、血抜きを施し、低温管理した冷海水の魚槽で鮮度を保つことで、「生の天然マグロ」を最高品質で国内市場に供給しています。マグロ延縄漁は、世界で一般的に行われているマグロ巻網漁と比較して、環境負荷が少なく、持続可能な漁法です。また、一匹一匹釣り上げるので、丁寧な鮮度管理を施すことができ、品質を保ち市場に供給できるのです。クロマグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロを主体としています。

近海だからこそ、希少な「天然マグロの生」を国内の市場に供給しています。夜明け前、約2400本の針に餌を付けながら約85kmもある延縄を海に繰り出し、その日のうちに回収(揚げ縄)します。釣れたマグロは即座に神経抜き、血抜きを施し、低温管理した冷海水の魚槽で鮮度を保つことで、「生の天然マグロ」を最高品質で国内市場に供給しています。マグロ延縄漁は、世界で一般的に行われているマグロ巻網漁と比較して、環境負荷が少なく、持続可能な漁法です。また、一匹一匹釣り上げるので、丁寧な鮮度管理を施すことができ、品質を保ち市場に供給できるのです。クロマグロ、メバチマグロ、キハダマグロ、ビンナガマグロを主体としています。 -

クロマグロ

マグロの王様、「本マグロ」とも呼ばれます。天然クロマグロの旬は冬12月から3月頃、誰もが憧れる高級魚の中の高級魚です。海のダイヤとも呼ばれ、マグロ類の中で最も資源管理が厳しく、希少で高価なお魚です。室戸の漁師達はクロマグロを求めて、世界中の海域の漁場を開拓してきました。

マグロの王様、「本マグロ」とも呼ばれます。天然クロマグロの旬は冬12月から3月頃、誰もが憧れる高級魚の中の高級魚です。海のダイヤとも呼ばれ、マグロ類の中で最も資源管理が厳しく、希少で高価なお魚です。室戸の漁師達はクロマグロを求めて、世界中の海域の漁場を開拓してきました。 -

ビンナガマグロ

ビンチョウマグロとも呼ばれ、胸ビレ長いのが特徴です。旬は冬、身質は白くて柔らかく、あっさりした味、脂がよくのった魚体は「ビントロ」と呼ばれ評価されています。世界中の温帯、熱帯海域に広く生息しています。

ビンチョウマグロとも呼ばれ、胸ビレ長いのが特徴です。旬は冬、身質は白くて柔らかく、あっさりした味、脂がよくのった魚体は「ビントロ」と呼ばれ評価されています。世界中の温帯、熱帯海域に広く生息しています。 -

メバチマグロ

目が大きくて、パッチリまん丸なのが名前の由来です。旬は晩秋から冬、味は定評があり、季節によってはクロマグロよりも高く評価されることもあります。生息分布は、世界中の温帯、熱帯海域に広く生息しています。

目が大きくて、パッチリまん丸なのが名前の由来です。旬は晩秋から冬、味は定評があり、季節によってはクロマグロよりも高く評価されることもあります。生息分布は、世界中の温帯、熱帯海域に広く生息しています。 -

マグロ漁のまち室戸

室戸では、江戸時代からマグロ漁が行われ、大正から昭和にかけて、日本屈指のマグロ漁の基地として栄えました。港の周辺には、居酒屋や料亭などが立ち並び、船が港に帰ると漁師達でとても賑わいました。 当時、室戸には多くの漁師が集まり、マグロを追って日本近海、ニューヨーク沖、アイルランド沖など世界中の漁場を開拓してきました。また、室戸で培った高い漁業技術は国内はもとより、世界中の漁港に伝わっていきました。現在、室戸ではマグロ漁船の数は少なくなりましたが、伝統の近海はえ縄漁、遠洋はえ縄漁が行われています。マグロ漁のまち、室戸の人達はマグロが大好き、伝統は食文化にも承継されて、今も楽しまれています。 -

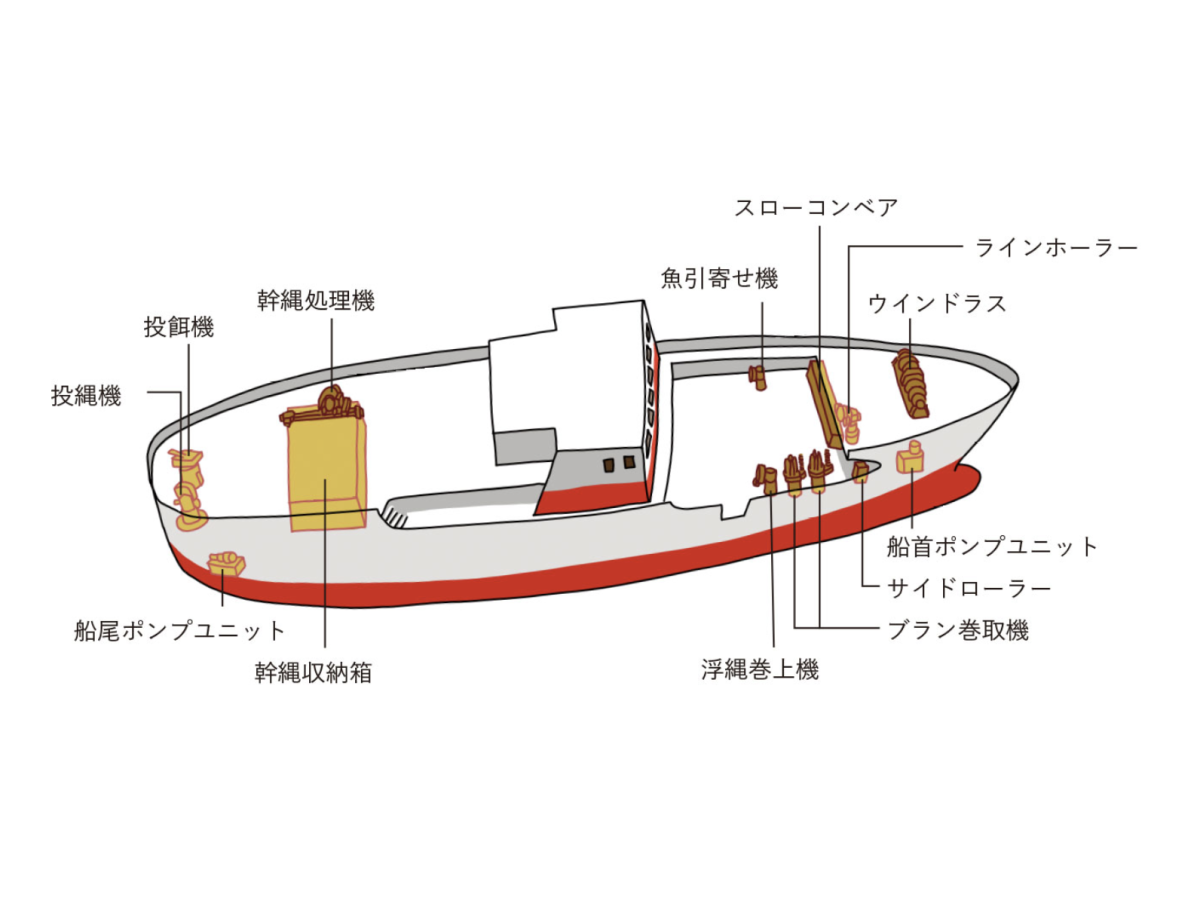

マグロはえ縄漁労機械

室戸には、世界の水産業を支える、漁労機械のトップメーカーあります。室戸のマグロ漁は、大正時代まで全て人力で行われ、過酷で危険極まりない漁でした。マグロはえ縄漁で亡くなる漁師も少なくない時代、室戸では、漁の安全性を向上させるために、はえ縄漁専用機械の開発・製造を行う「株式会社泉井鐵工所」が創業されました。以降、マグロはえ縄漁の安全性と効率性が飛躍的に向上し、室戸のマグロ漁師は、世界のマグロ漁場を開拓していきます。室戸のマグロはえ縄漁で培った技術は、100年たった今、世界の水産業を支えています。

室戸には、世界の水産業を支える、漁労機械のトップメーカーあります。室戸のマグロ漁は、大正時代まで全て人力で行われ、過酷で危険極まりない漁でした。マグロはえ縄漁で亡くなる漁師も少なくない時代、室戸では、漁の安全性を向上させるために、はえ縄漁専用機械の開発・製造を行う「株式会社泉井鐵工所」が創業されました。以降、マグロはえ縄漁の安全性と効率性が飛躍的に向上し、室戸のマグロ漁師は、世界のマグロ漁場を開拓していきます。室戸のマグロはえ縄漁で培った技術は、100年たった今、世界の水産業を支えています。