港町が踊り笑う「即興劇・俄」と「狂い獅子」

〜神祭・佐喜浜八幡宮800年の信仰

多くの民話と伝承に彩られた港町―佐喜浜ー

「深い海と険しい山の狭間にあるこの町」の信仰の中心が、町の総鎮守「佐喜浜八幡宮」です。1233年に社殿が造営されたとされ、800年以上の歴史を刻む由緒ある神社として、今も静かに人々の暮らしを見守り続けています。

毎年10月、この佐喜浜八幡宮で最も賑わう祭礼が行われます。

それが佐喜浜八幡宮秋祭(神祭)です。

室戸では古くから秋祭りのことを「神祭」と呼び、各地の神社でそれぞれ特色ある伝統と信仰が、後継者不足に抗いながらも懸命に継承されてきました。

佐喜浜八幡宮の「神祭」の見どころは、何といっても獅子舞と俄(にわか)。

舞と笑い、祈りと芸能がひとつになる、佐喜浜ならではの祝祭です。

獅子舞は「狂い獅子」とも呼ばれ、境内や浜宮で勇壮に舞われる迫力満点の演目。

獅子が群衆に突進する場面では、子どもたちが歓声を上げて逃げ回り、大人たちが笑顔で見守る―そんな漁師町らしい、のびやかな風景が町を包み込みます。

獅子を制するための「赤い棒」の演出もあり、観客との一体感が祭りの興奮をさらに高めます。

「佐喜浜の俄(にわか)」は、江戸時代から続く即興寸劇で、社会風刺や地域の出来事をユーモラスに演じる伝統芸能です。

脚本は当日まで役者に渡されず、戯作者以外は内容を知らない“本物の即興劇”。

演者は顔を白く塗り、奇抜な衣装をまとって登場。地元の話題や時事ネタを笑いに変え、漁師町の知恵とユーモアが光る舞台が繰り広げられます。

祭りの当日、参道の両脇には桟敷(さじき)が設けられ、地元の人々が酒肴を持ち寄って御神幸(みこし)の出迎えと送り出しを酒宴とともに行うという、独特の風習が今も息づいています。

獅子舞や俄を囲みながら、子どもから大人までが笑い合い、舞と祈りがひとつになる。この祭りは、佐喜浜という町そのものが1つとなって舞い踊る一日です。

「佐喜浜八幡宮秋祭り」は、高知県の無形民俗文化財に指定されています。

さらに「俄」は、国の「記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財」にも選定されるほどの文化的価値をもっています。

この秋祭りは、佐喜浜町の人々の信仰・融和・芸能が融合する、未来に継ぐべき祝祭のかたち。漁師町の長い歴史の記憶が、舞と笑いのなかに現在も息づいています。

佐喜浜「神祭」

<続きを読む>

「佐喜浜「神祭」」と室戸のつながり

-

佐喜浜八幡宮

佐喜浜八幡宮は「佐喜浜にわか」が開催される神社です。境内は、常に清掃されており宮司さんや氏子さん達が神社を大事にされていることが伝わってきます。 運が良ければ、氏子さんに佐喜浜の昔話を聞けるかもしれません。(室戸ユネスコ世界ジオパーク HPより)

佐喜浜八幡宮は「佐喜浜にわか」が開催される神社です。境内は、常に清掃されており宮司さんや氏子さん達が神社を大事にされていることが伝わってきます。 運が良ければ、氏子さんに佐喜浜の昔話を聞けるかもしれません。(室戸ユネスコ世界ジオパーク HPより) -

笑いと祈り佐喜浜「俄」

即興劇「俄」〜若者が受け継ぐ伝統芸能〜佐喜浜の神祭を包む「笑いと祈り」 多くの民話と伝承に彩られた港町―佐喜浜。「深い海と険しい山の狭間にあるこの町」の信仰の中心が、総鎮守「佐喜浜八幡宮」です。社伝によれば1233年に社殿が造営され、800年以上の歴史を刻む神社として、今も静かに人々の暮らしと心を見守り続けています。 そんな佐喜浜八幡宮で、毎年秋に町がひときわ熱くなる神祭が催されます。 その中心の演目の1つが、江戸時代から続く即興寸劇―「佐喜浜の俄(にわか)」です。 「俄(にわか)」はもともと、享保年間(1716〜1736年)頃の大阪の祭りで誕生した滑稽寸劇で、京都や江戸にも広がり、祭礼や宴席で庶民の笑いと風刺の芸能として親しまれました。 「仁輪加」「仁和歌」「俄狂言」などの表記も見られ、歌舞伎や新喜劇、現代の漫才・コントの源流とも言われています。 佐喜浜には江戸時代に伝わり、町の若者たちの奉納芸として定着。地域ならではの即興芸が生き続けてきました。 祭り当日、俄に出演するのは顔を白塗りにし、頬を赤く染めた地元の人々。奇抜な衣装に身を包み、町の話題や時事ニュースを素材に、即興で笑いを巻き起こします。 演題は、政治や社会の風刺、町内の出来事などをユーモラスに演じるものばかり。 お祭りが近づいてから話題性があるニュースが報じられると、台本も急きょ変更。準備にドタバタが起きるのも“俄か仕立て”の醍醐味です。 以前は演者は大人の男性のみでしたが、人口減少と継承の危機を乗り越えるため、子供俄や女性の出演も近年始まっています。 伝統芸能の継承に尽力されている高田さんは、子どもたちに伝統的な声の出し方や所作を丁寧に教えています。 過去には少し赤面してしまうようなネタも演じられていましたが、最近控えるようになり、演じられる内容も時代によって徐々に変化しているそうです。 参道の桟敷(さじき)には観客たちが集まり、笑いや独特な合いの手や声かけが飛び交う風景も、俄の一部。 佐喜浜町全体が舞台となり、観客と演者が一体となる空間がここにあります。 小学生が初めて人前で演じるときには、恥ずかしさも混ざります。それでも、地域の大人たちに励まされながら練習を重ね、舞台に立ちます。 ある地元の人は語ります。 「小学生で俄を演じた。恥ずかしくてたまらなかったが、地域の大人たちの期待を一心に感じて頑張った。演じている時、応援の声援が本当に嬉しかった。羞恥心という言葉は、その時に置いてきたような気がする」 この言葉には、佐喜浜の人々の誇りと暖かな絆、地元の子供たちの成長への喜びが詰まっているように思えます。 佐喜浜八幡宮秋祭「神祭」演目・俄は、高知県の無形民俗文化財に指定され、さらに国の「記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財」にも選定されています。 江戸から令和へ。 若者から若者へと笑いのバトンが脈々と渡される伝統芸能「俄」 これからも佐喜浜の笑いと祈りの演劇が、舞台の上で力強く輝き続けることを願ってやみません。

即興劇「俄」〜若者が受け継ぐ伝統芸能〜佐喜浜の神祭を包む「笑いと祈り」 多くの民話と伝承に彩られた港町―佐喜浜。「深い海と険しい山の狭間にあるこの町」の信仰の中心が、総鎮守「佐喜浜八幡宮」です。社伝によれば1233年に社殿が造営され、800年以上の歴史を刻む神社として、今も静かに人々の暮らしと心を見守り続けています。 そんな佐喜浜八幡宮で、毎年秋に町がひときわ熱くなる神祭が催されます。 その中心の演目の1つが、江戸時代から続く即興寸劇―「佐喜浜の俄(にわか)」です。 「俄(にわか)」はもともと、享保年間(1716〜1736年)頃の大阪の祭りで誕生した滑稽寸劇で、京都や江戸にも広がり、祭礼や宴席で庶民の笑いと風刺の芸能として親しまれました。 「仁輪加」「仁和歌」「俄狂言」などの表記も見られ、歌舞伎や新喜劇、現代の漫才・コントの源流とも言われています。 佐喜浜には江戸時代に伝わり、町の若者たちの奉納芸として定着。地域ならではの即興芸が生き続けてきました。 祭り当日、俄に出演するのは顔を白塗りにし、頬を赤く染めた地元の人々。奇抜な衣装に身を包み、町の話題や時事ニュースを素材に、即興で笑いを巻き起こします。 演題は、政治や社会の風刺、町内の出来事などをユーモラスに演じるものばかり。 お祭りが近づいてから話題性があるニュースが報じられると、台本も急きょ変更。準備にドタバタが起きるのも“俄か仕立て”の醍醐味です。 以前は演者は大人の男性のみでしたが、人口減少と継承の危機を乗り越えるため、子供俄や女性の出演も近年始まっています。 伝統芸能の継承に尽力されている高田さんは、子どもたちに伝統的な声の出し方や所作を丁寧に教えています。 過去には少し赤面してしまうようなネタも演じられていましたが、最近控えるようになり、演じられる内容も時代によって徐々に変化しているそうです。 参道の桟敷(さじき)には観客たちが集まり、笑いや独特な合いの手や声かけが飛び交う風景も、俄の一部。 佐喜浜町全体が舞台となり、観客と演者が一体となる空間がここにあります。 小学生が初めて人前で演じるときには、恥ずかしさも混ざります。それでも、地域の大人たちに励まされながら練習を重ね、舞台に立ちます。 ある地元の人は語ります。 「小学生で俄を演じた。恥ずかしくてたまらなかったが、地域の大人たちの期待を一心に感じて頑張った。演じている時、応援の声援が本当に嬉しかった。羞恥心という言葉は、その時に置いてきたような気がする」 この言葉には、佐喜浜の人々の誇りと暖かな絆、地元の子供たちの成長への喜びが詰まっているように思えます。 佐喜浜八幡宮秋祭「神祭」演目・俄は、高知県の無形民俗文化財に指定され、さらに国の「記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財」にも選定されています。 江戸から令和へ。 若者から若者へと笑いのバトンが脈々と渡される伝統芸能「俄」 これからも佐喜浜の笑いと祈りの演劇が、舞台の上で力強く輝き続けることを願ってやみません。 -

佐喜浜の伝統「獅子舞」

佐喜浜八幡宮に囃し言葉が飛び交う 〜伝統を継ぎ、誇りを込めて舞う狂い獅子が町を熱くする〜 多くの民話と伝承に彩られた港町ー佐喜浜。 「深い海と険しい山の狭間にあるこの町」の信仰の中心が、総鎮守「佐喜浜八幡宮」です。 社伝によれば1233年に社殿が造営され、800年以上の歳月を経て、今も変わらず地域の暮らしと心を見守り続けています。 毎年秋、この八幡宮で最も熱気を帯びる祭礼―「神祭」が執り行われます。 その中心演目の一つが、佐喜浜名物「獅子舞」です。 全国各地で披露される獅子舞ですが、佐喜浜のそれはひと味違います。 「狂い獅子(暴れ獅子)」と呼ばれる舞は、獅子を猛獣そのものとして演じる迫力満点の演目。 桟敷に集まった地元の人々から、囃し立てる声がかかると、獅子は観客めがけて突進。 観客が獅子の頑張りに対して笑顔で応援の歓声をあげ、赤い棒を持った法被姿の男たちが獅子を制する。この一連の動きが舞台ではなく、町そのものを巻き込んだ劇場と化します。 裃(かみしも)姿の男性たちが行司のように立ち回り、時に獅子の暴れぶりに目を丸くしながらも、祭りの格式を粛々と守っていく様子がまた愉快。 佐喜浜の獅子舞には厳格な「型」がありません。 「こうでなければならない」という縛りはなく、舞台に立つ若者は、地域の大御所たちからそれぞれの流儀で技を教わります。 ある者は大きな身振りで舞い、ある者は獅子の「睨み」にこだわり、教わった「技」を自らに落とし込んで、それぞれが“自分らしい獅子”を見つけ、舞に魂を込めて演じ切ります。 この舞の裏には、世代を超えた真剣な対話と、教える側・教わる側の信頼が根づいています。数分間の演舞をつくるための練習や会話の時間こそ、地域の融和を育む大切な土壌なのかもしれません。 「獅子舞」や「俄」を見ると、佐喜浜町の祭り文化が確かに世代を超えて受け継がれていることが分かります。 それは、若者たちにとってかけがえのない体験でもあります。 自分の存在が地域から期待されること。大人たちが本気で励まし、応援してくれること。 それは、都市部ではなかなか味わえない経験かもしれません。

佐喜浜八幡宮に囃し言葉が飛び交う 〜伝統を継ぎ、誇りを込めて舞う狂い獅子が町を熱くする〜 多くの民話と伝承に彩られた港町ー佐喜浜。 「深い海と険しい山の狭間にあるこの町」の信仰の中心が、総鎮守「佐喜浜八幡宮」です。 社伝によれば1233年に社殿が造営され、800年以上の歳月を経て、今も変わらず地域の暮らしと心を見守り続けています。 毎年秋、この八幡宮で最も熱気を帯びる祭礼―「神祭」が執り行われます。 その中心演目の一つが、佐喜浜名物「獅子舞」です。 全国各地で披露される獅子舞ですが、佐喜浜のそれはひと味違います。 「狂い獅子(暴れ獅子)」と呼ばれる舞は、獅子を猛獣そのものとして演じる迫力満点の演目。 桟敷に集まった地元の人々から、囃し立てる声がかかると、獅子は観客めがけて突進。 観客が獅子の頑張りに対して笑顔で応援の歓声をあげ、赤い棒を持った法被姿の男たちが獅子を制する。この一連の動きが舞台ではなく、町そのものを巻き込んだ劇場と化します。 裃(かみしも)姿の男性たちが行司のように立ち回り、時に獅子の暴れぶりに目を丸くしながらも、祭りの格式を粛々と守っていく様子がまた愉快。 佐喜浜の獅子舞には厳格な「型」がありません。 「こうでなければならない」という縛りはなく、舞台に立つ若者は、地域の大御所たちからそれぞれの流儀で技を教わります。 ある者は大きな身振りで舞い、ある者は獅子の「睨み」にこだわり、教わった「技」を自らに落とし込んで、それぞれが“自分らしい獅子”を見つけ、舞に魂を込めて演じ切ります。 この舞の裏には、世代を超えた真剣な対話と、教える側・教わる側の信頼が根づいています。数分間の演舞をつくるための練習や会話の時間こそ、地域の融和を育む大切な土壌なのかもしれません。 「獅子舞」や「俄」を見ると、佐喜浜町の祭り文化が確かに世代を超えて受け継がれていることが分かります。 それは、若者たちにとってかけがえのない体験でもあります。 自分の存在が地域から期待されること。大人たちが本気で励まし、応援してくれること。 それは、都市部ではなかなか味わえない経験かもしれません。 -

佐喜浜漁港

佐喜浜の漁港では、高品質で美味しい魚が水揚げされています。この理由は科学的に解明されていて、海水自体の富栄養性によるものです。海底の形状が特殊で漁港から3kmほどで水深1000mを超える深海が存在します。深層の海水には太陽光が届かないため、表層とは異なりミネラルが消費されずに蓄積されます。室戸ではその深層の水(海洋深層水)が、海底の特殊な地形によって、表層近くまで上昇(湧昇流)してくるのです。そのため海域は、常にミネラルを豊富に含んだ海水で満ちた状態なのです。そこでは良質なプランクトンが発生し、豊かな生態系が生まれているのです。 -

神祭(じんさい)

いよいよ秋の神祭(じんさい)の季節がやってきました。 室戸が一番盛り上がるといっても過言ではないのではないのでしょうか。 室戸の基幹産業である農業や漁業の豊作豊漁を祈願し、地域各々の文化歴史が色濃く反映されていて、国や高知県の無形文化財に選定されている地域もあります、起源を遡ることが難しいほどの長い歴史が育んだ、室戸独自の「神祭」をぜひ観に来ませんか? -

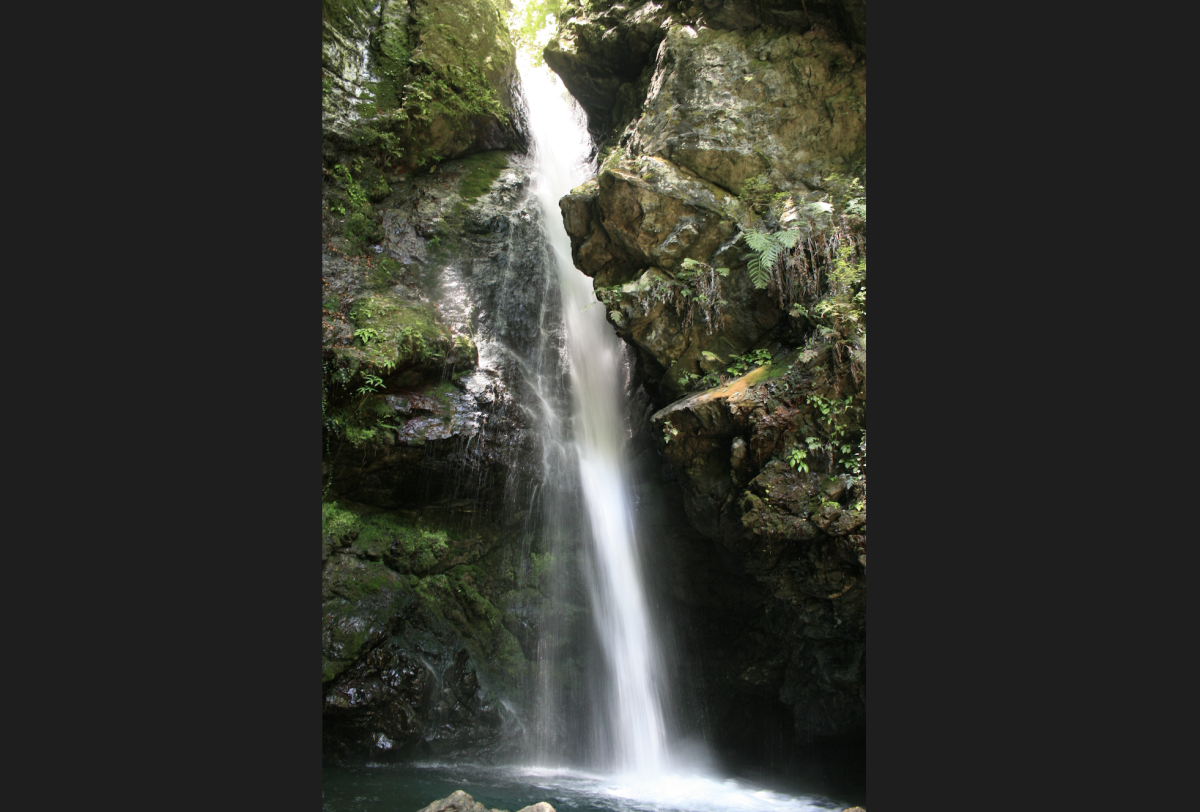

唐谷の滝の伝説

伝説の大蛇が棲む!? 轟音と神秘が響き合う迫力「名瀑・唐谷の滝」で体感する、伝説と自然が交差する瞬間 四国高知の南東端、室戸岬の東にある佐喜浜に「おんばさま」伝説にまつわる知る人ぞ知る名瀑があります。 佐喜浜市街地から唐ノ谷川を遡って車で約10分。 そこから歩いて雄滝橋の手前を川岸に降りていきます。 そこでいきなりの難所。 幅4mくるぶしほどの深さの川を渡らなければならないので、できたら長靴が欲しいです。 軽いトレッキングコースのような登りを50mくらい行くとまず岩を伝って落ちる「雌滝」が見えます。 それほど水量は多くありません。 「ふむふむ」とまた小川を渡り10分ほど歩くと、地元の方が建てた祠があり、滝の音が聞こえます。 岩を乗り越えるとそこには圧巻の滝。 「雄滝」です。 20m程の高さの岩の壁から垂直に落ちる滝は水量も多く豪快で、轟音とともに水しぶきが広範囲に散って光ります。 「雌滝」を見た後「雄滝」を見るとスケールの違いに驚きもひとしお。素晴らしい滝です。 「室戸市の民話・伝説」という本によると「おんばさま」の伝説では「雄瀧さん」の渕には大蛇が住んでいて、佐喜浜の庄屋の娘のところに夜な夜な通っていたとされます。 確かに大岩の陰になった滝壺には何かが潜んでいそうな雰囲気があります。 興味が沸いたので、滝からの帰りに佐喜浜市街で「おんばさま」の祠を探します。が見つかりません。地元の人に尋ねると親切にも案内をしてくださいました。家々の間に挟まれた小さな神社という趣の祠でした。 地元の方は「いつもお参りしているの」とおっしゃっていました。「おんばさま」は今でも地元で大切に信仰されている伝説なのです。

伝説の大蛇が棲む!? 轟音と神秘が響き合う迫力「名瀑・唐谷の滝」で体感する、伝説と自然が交差する瞬間 四国高知の南東端、室戸岬の東にある佐喜浜に「おんばさま」伝説にまつわる知る人ぞ知る名瀑があります。 佐喜浜市街地から唐ノ谷川を遡って車で約10分。 そこから歩いて雄滝橋の手前を川岸に降りていきます。 そこでいきなりの難所。 幅4mくるぶしほどの深さの川を渡らなければならないので、できたら長靴が欲しいです。 軽いトレッキングコースのような登りを50mくらい行くとまず岩を伝って落ちる「雌滝」が見えます。 それほど水量は多くありません。 「ふむふむ」とまた小川を渡り10分ほど歩くと、地元の方が建てた祠があり、滝の音が聞こえます。 岩を乗り越えるとそこには圧巻の滝。 「雄滝」です。 20m程の高さの岩の壁から垂直に落ちる滝は水量も多く豪快で、轟音とともに水しぶきが広範囲に散って光ります。 「雌滝」を見た後「雄滝」を見るとスケールの違いに驚きもひとしお。素晴らしい滝です。 「室戸市の民話・伝説」という本によると「おんばさま」の伝説では「雄瀧さん」の渕には大蛇が住んでいて、佐喜浜の庄屋の娘のところに夜な夜な通っていたとされます。 確かに大岩の陰になった滝壺には何かが潜んでいそうな雰囲気があります。 興味が沸いたので、滝からの帰りに佐喜浜市街で「おんばさま」の祠を探します。が見つかりません。地元の人に尋ねると親切にも案内をしてくださいました。家々の間に挟まれた小さな神社という趣の祠でした。 地元の方は「いつもお参りしているの」とおっしゃっていました。「おんばさま」は今でも地元で大切に信仰されている伝説なのです。