いよいよ秋の神祭(じんさい)の季節がやってきました。

室戸が一番盛り上がるといっても過言ではないのではないのでしょうか。

室戸の基幹産業である農業や漁業の豊作豊漁を祈願し、地域各々の文化歴史が色濃く反映されていて、国や高知県の無形文化財に選定されている地域もあります、起源を遡ることが難しいほどの長い歴史が育んだ、室戸独自の「神祭」をぜひ観に来ませんか?

神祭(じんさい)

「神祭(じんさい)」と室戸のつながり

-

佐喜浜「神祭」

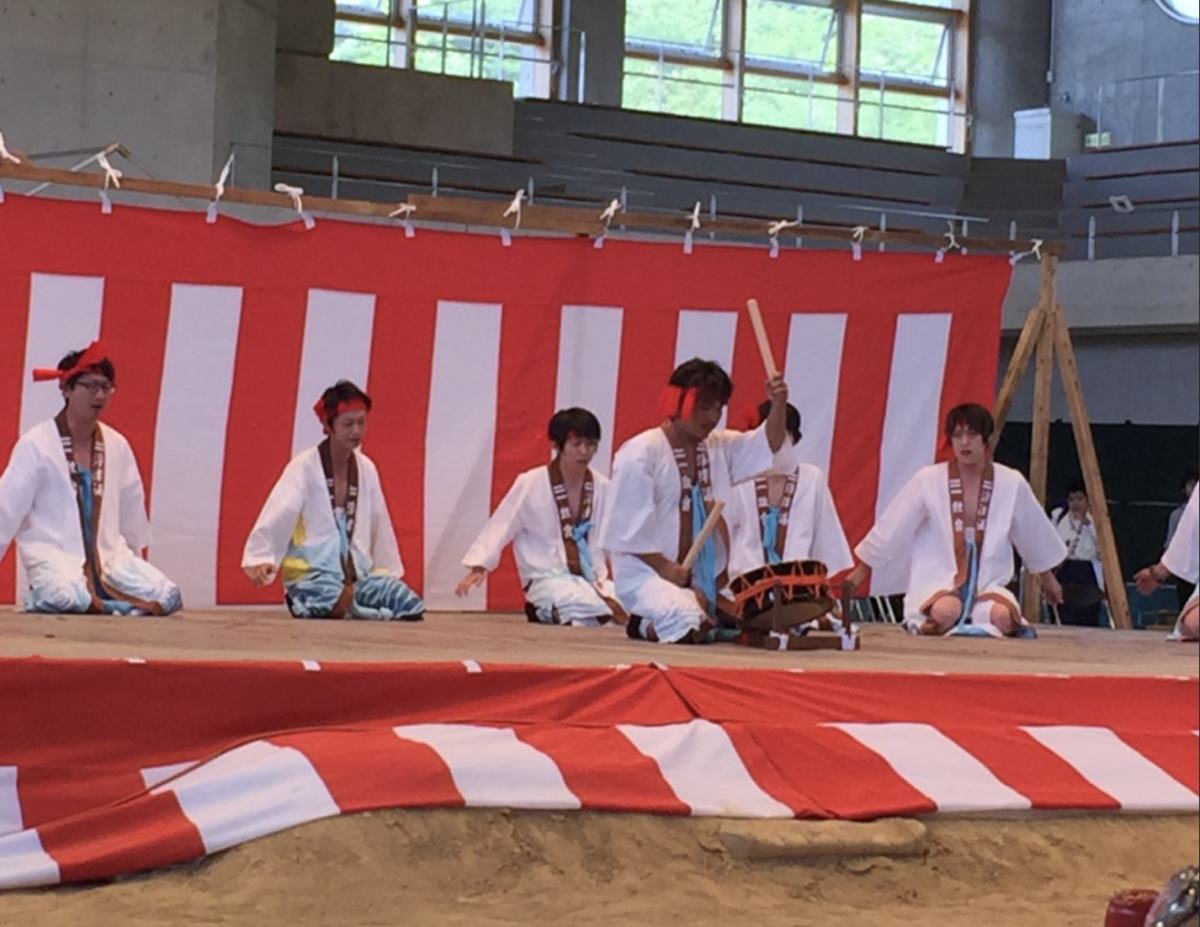

港町が踊り笑う「即興劇・俄」と「狂い獅子」 〜神祭・佐喜浜八幡宮800年の信仰 多くの民話と伝承に彩られた港町―佐喜浜ー 「深い海と険しい山の狭間にあるこの町」の信仰の中心が、町の総鎮守「佐喜浜八幡宮」です。1233年に社殿が造営されたとされ、800年以上の歴史を刻む由緒ある神社として、今も静かに人々の暮らしを見守り続けています。 毎年10月、この佐喜浜八幡宮で最も賑わう祭礼が行われます。 それが佐喜浜八幡宮秋祭(神祭)です。 室戸では古くから秋祭りのことを「神祭」と呼び、各地の神社でそれぞれ特色ある伝統と信仰が、後継者不足に抗いながらも懸命に継承されてきました。 佐喜浜八幡宮の「神祭」の見どころは、何といっても獅子舞と俄(にわか)。 舞と笑い、祈りと芸能がひとつになる、佐喜浜ならではの祝祭です。 獅子舞は「狂い獅子」とも呼ばれ、境内や浜宮で勇壮に舞われる迫力満点の演目。 獅子が群衆に突進する場面では、子どもたちが歓声を上げて逃げ回り、大人たちが笑顔で見守る―そんな漁師町らしい、のびやかな風景が町を包み込みます。 獅子を制するための「赤い棒」の演出もあり、観客との一体感が祭りの興奮をさらに高めます。 「佐喜浜の俄(にわか)」は、江戸時代から続く即興寸劇で、社会風刺や地域の出来事をユーモラスに演じる伝統芸能です。 脚本は当日まで役者に渡されず、戯作者以外は内容を知らない“本物の即興劇”。 演者は顔を白く塗り、奇抜な衣装をまとって登場。地元の話題や時事ネタを笑いに変え、漁師町の知恵とユーモアが光る舞台が繰り広げられます。 祭りの当日、参道の両脇には桟敷(さじき)が設けられ、地元の人々が酒肴を持ち寄って御神幸(みこし)の出迎えと送り出しを酒宴とともに行うという、独特の風習が今も息づいています。 獅子舞や俄を囲みながら、子どもから大人までが笑い合い、舞と祈りがひとつになる。この祭りは、佐喜浜という町そのものが1つとなって舞い踊る一日です。 「佐喜浜八幡宮秋祭り」は、高知県の無形民俗文化財に指定されています。 さらに「俄」は、国の「記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財」にも選定されるほどの文化的価値をもっています。 この秋祭りは、佐喜浜町の人々の信仰・融和・芸能が融合する、未来に継ぐべき祝祭のかたち。漁師町の長い歴史の記憶が、舞と笑いのなかに現在も息づいています。

港町が踊り笑う「即興劇・俄」と「狂い獅子」 〜神祭・佐喜浜八幡宮800年の信仰 多くの民話と伝承に彩られた港町―佐喜浜ー 「深い海と険しい山の狭間にあるこの町」の信仰の中心が、町の総鎮守「佐喜浜八幡宮」です。1233年に社殿が造営されたとされ、800年以上の歴史を刻む由緒ある神社として、今も静かに人々の暮らしを見守り続けています。 毎年10月、この佐喜浜八幡宮で最も賑わう祭礼が行われます。 それが佐喜浜八幡宮秋祭(神祭)です。 室戸では古くから秋祭りのことを「神祭」と呼び、各地の神社でそれぞれ特色ある伝統と信仰が、後継者不足に抗いながらも懸命に継承されてきました。 佐喜浜八幡宮の「神祭」の見どころは、何といっても獅子舞と俄(にわか)。 舞と笑い、祈りと芸能がひとつになる、佐喜浜ならではの祝祭です。 獅子舞は「狂い獅子」とも呼ばれ、境内や浜宮で勇壮に舞われる迫力満点の演目。 獅子が群衆に突進する場面では、子どもたちが歓声を上げて逃げ回り、大人たちが笑顔で見守る―そんな漁師町らしい、のびやかな風景が町を包み込みます。 獅子を制するための「赤い棒」の演出もあり、観客との一体感が祭りの興奮をさらに高めます。 「佐喜浜の俄(にわか)」は、江戸時代から続く即興寸劇で、社会風刺や地域の出来事をユーモラスに演じる伝統芸能です。 脚本は当日まで役者に渡されず、戯作者以外は内容を知らない“本物の即興劇”。 演者は顔を白く塗り、奇抜な衣装をまとって登場。地元の話題や時事ネタを笑いに変え、漁師町の知恵とユーモアが光る舞台が繰り広げられます。 祭りの当日、参道の両脇には桟敷(さじき)が設けられ、地元の人々が酒肴を持ち寄って御神幸(みこし)の出迎えと送り出しを酒宴とともに行うという、独特の風習が今も息づいています。 獅子舞や俄を囲みながら、子どもから大人までが笑い合い、舞と祈りがひとつになる。この祭りは、佐喜浜という町そのものが1つとなって舞い踊る一日です。 「佐喜浜八幡宮秋祭り」は、高知県の無形民俗文化財に指定されています。 さらに「俄」は、国の「記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財」にも選定されるほどの文化的価値をもっています。 この秋祭りは、佐喜浜町の人々の信仰・融和・芸能が融合する、未来に継ぐべき祝祭のかたち。漁師町の長い歴史の記憶が、舞と笑いのなかに現在も息づいています。 -

御田八幡宮秋祭

人々が受け継ぐ秋祭りの灯 室戸・吉良川『神祭』花台の幻想舞 土佐漆喰の白壁がまばゆく輝く町並み。吉良川町の信仰の中心に鎮座するのが御田八幡宮です。 この御田八幡宮では毎年秋、10月第2土曜(宵宮)・日曜(昼宮)にかけて、五穀豊穣・家内安全・地域繁栄への願いを込めた「神祭(じんさい)」が催されます。 地元の氏子域は傍士、上町、東町、中町(下町)、西町。それぞれの地域が華やかで力強い奉納を展開します。 神祭の見どころは何といっても「花台(はなだい)」、そして傍士地区が誇る「お舟(おふね)」。 花台は各地区から1基ずつ出される豪華絢爛な山車で、約120個の提灯が灯り、竹ひごと和紙で織りなされた造花「花」が、隔年で彩りを添えます。夜にその灯りが揺れる光景は、まるで幻想の中に迷い込んだような美しさ。 一方のお舟は、朱塗りの屋形を持ち、舳(へさき)と艫(とも)が見事に反り返った舟型の山車。細部にまで施された装飾は職人技の結晶で、内部の神棚には満潮時に拾った海の小石と海水が祀られています。まさに人々と海と神をつなぐ象徴です。 土曜夜の宵宮では、花台が境内に集結。1トン近い花台を担ぎ、男たちが走り出して始まる「チョーサイ舞」。勢いよく回転させられる花台は、地鳴りのような掛け声とともに、夜の闇を照らす提灯の光の渦となって、観る者の目を奪います。 その体験談のひとつには、元ラガーマンの男性が参加したエピソードも。体力自慢の彼でさえ「準備していたのにキツすぎてギリギリだった」と語るほど、激しい演舞。それでも舞の終わりに広がる提灯の光輪は、苦労すら忘れさせるほど幻想的です。 宵宮の夜、しっとりとした舟歌の奉納が静かに響きます。 日曜昼の昼宮では、4基の花台が傍士地区へ向かい、神様を迎えます。お舟に神様を乗せると、舟を先頭に、鮮やかな造花をまとった花台が列をなして町を巡行。祈りがゆっくりと町全体を包んでいきます。 御田八幡宮に戻った一行は境内で「笹舞(ささまい)」を奉納。花台とお舟が緩やかに回るその舞は、優雅さと神聖さを兼ね備えた深い儀式です。そして神輿が海岸の浜宮(御旅所)へ渡御した後、再び笹舞が奉納され、祭りは最終の祈りへと至ります。 祭りの終わりには、花台を彩っていた「花」が縁起物として参拝者へ配布されます。手にした造花は、祈りの証として持ち帰られ、暮らしの中に祈願の気持ちを宿します。

人々が受け継ぐ秋祭りの灯 室戸・吉良川『神祭』花台の幻想舞 土佐漆喰の白壁がまばゆく輝く町並み。吉良川町の信仰の中心に鎮座するのが御田八幡宮です。 この御田八幡宮では毎年秋、10月第2土曜(宵宮)・日曜(昼宮)にかけて、五穀豊穣・家内安全・地域繁栄への願いを込めた「神祭(じんさい)」が催されます。 地元の氏子域は傍士、上町、東町、中町(下町)、西町。それぞれの地域が華やかで力強い奉納を展開します。 神祭の見どころは何といっても「花台(はなだい)」、そして傍士地区が誇る「お舟(おふね)」。 花台は各地区から1基ずつ出される豪華絢爛な山車で、約120個の提灯が灯り、竹ひごと和紙で織りなされた造花「花」が、隔年で彩りを添えます。夜にその灯りが揺れる光景は、まるで幻想の中に迷い込んだような美しさ。 一方のお舟は、朱塗りの屋形を持ち、舳(へさき)と艫(とも)が見事に反り返った舟型の山車。細部にまで施された装飾は職人技の結晶で、内部の神棚には満潮時に拾った海の小石と海水が祀られています。まさに人々と海と神をつなぐ象徴です。 土曜夜の宵宮では、花台が境内に集結。1トン近い花台を担ぎ、男たちが走り出して始まる「チョーサイ舞」。勢いよく回転させられる花台は、地鳴りのような掛け声とともに、夜の闇を照らす提灯の光の渦となって、観る者の目を奪います。 その体験談のひとつには、元ラガーマンの男性が参加したエピソードも。体力自慢の彼でさえ「準備していたのにキツすぎてギリギリだった」と語るほど、激しい演舞。それでも舞の終わりに広がる提灯の光輪は、苦労すら忘れさせるほど幻想的です。 宵宮の夜、しっとりとした舟歌の奉納が静かに響きます。 日曜昼の昼宮では、4基の花台が傍士地区へ向かい、神様を迎えます。お舟に神様を乗せると、舟を先頭に、鮮やかな造花をまとった花台が列をなして町を巡行。祈りがゆっくりと町全体を包んでいきます。 御田八幡宮に戻った一行は境内で「笹舞(ささまい)」を奉納。花台とお舟が緩やかに回るその舞は、優雅さと神聖さを兼ね備えた深い儀式です。そして神輿が海岸の浜宮(御旅所)へ渡御した後、再び笹舞が奉納され、祭りは最終の祈りへと至ります。 祭りの終わりには、花台を彩っていた「花」が縁起物として参拝者へ配布されます。手にした造花は、祈りの証として持ち帰られ、暮らしの中に祈願の気持ちを宿します。 -

椎名八王子宮秋祭

椎名の太刀踊りは、毎年10月15日、椎名八王子宮秋祭りの時に拝殿を舞台として奉納される。 楽器に鉦、太鼓を用いず、拍子木で床をたたいてリズムをとり、歌舞伎の見得と相似た所作を見せる事を特色とする。 県の無形民俗文化財に指定されている。 また神輿が海に入る「神輿洗い」は勇壮である。(室戸市教育委員会HPより) -

室津八幡宮秋祭

高知県郷土民謡大会で第1位となった「馬子唄」や「太刀踊り」が奉納される。

高知県郷土民謡大会で第1位となった「馬子唄」や「太刀踊り」が奉納される。 -

津呂王子宮秋祭

津呂王子宮秋祭

のこと募集中。- LINE

-

白髭神社秋祭

-

三津杉尾神社秋祭

三津杉尾神社秋祭

のこと募集中。- LINE

-

高岡杉尾神社秋祭

高岡杉尾神社秋祭

のこと募集中。- LINE

-

浮津八王子宮秋祭

捕鯨の町「室戸」ならではの伝承を感じる本祭。郷愁誘う宵宮。 宵宮では、おならびが地区の各戸をまわり、古式捕鯨時代の往時を偲ぶ「鯨舟唄」を歌います。夜になっても提灯を照らしながら歌う様は、どこか懐かしく郷愁を誘う風景です。 本祭では、神輿や花台等の浜宮への古式行列が賑やかであり、祭り気分を盛り上げてくれます。(室戸市観光協会HPより)

捕鯨の町「室戸」ならではの伝承を感じる本祭。郷愁誘う宵宮。 宵宮では、おならびが地区の各戸をまわり、古式捕鯨時代の往時を偲ぶ「鯨舟唄」を歌います。夜になっても提灯を照らしながら歌う様は、どこか懐かしく郷愁を誘う風景です。 本祭では、神輿や花台等の浜宮への古式行列が賑やかであり、祭り気分を盛り上げてくれます。(室戸市観光協会HPより) -

羽根八幡宮秋祭

「中川内の獅子舞」は山仕事の安全と五穀豊穣を祈願して、隔年で秋祭りに奉納されています。熟練された格調高い獅子舞であり、県指定無形民俗文化財に指定されています。本祭当日は「お船」、「花台」などを従えて、鑑雄神社まで練り歩きます。(室戸市観光協会HPより) -

義長神社の大祭

義長神社の大祭は、羽根町の北生と黒見の二つの地区に伝承される祭りです。大祭前日の早朝に田芋で餅を作り四角く切って、263個奉納します。これは県内でも珍しく、義長神社の祭神である、武将・仁木義長がこの地に落ち延びたときの一族の数に由来するといわれています。本祭当日も、早朝から地区の男性によって榊などで作られた弓・矢を作り奉納します。国の記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財に選択されています。(室戸市観光協会HPより)

義長神社の大祭は、羽根町の北生と黒見の二つの地区に伝承される祭りです。大祭前日の早朝に田芋で餅を作り四角く切って、263個奉納します。これは県内でも珍しく、義長神社の祭神である、武将・仁木義長がこの地に落ち延びたときの一族の数に由来するといわれています。本祭当日も、早朝から地区の男性によって榊などで作られた弓・矢を作り奉納します。国の記録作成等の措置を講ずべき無形民俗文化財に選択されています。(室戸市観光協会HPより) -

御田八幡宮

白壁の町・吉良川町の人々の祈り ー鎌倉から続く信仰の中心に佇む社ー 室戸岬から海岸線を西へ約16キロに位置する吉良川町は、鎌倉時代の文献にも登場するほど古い歴史を持ち、独自の文化が息づく町並みで知られています。 特徴的な家々は、高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、土佐漆喰の白壁や水切り瓦、いしぐろ(石垣塀)などが往時の風情を今に伝えています。 この町の中心に鎮座するのが、御田八幡宮(おんだはちまんぐう)です。創建年代は不詳ながら、室町時代後期に地元の豪族・和食親忠によって鳥居が造立された記録が残されています。 石造りの鳥居をくぐると、広々とした境内には楠(クスノキ)やエノキなどの大木が立ち並び、その樹幹や枝には、高知県指定天然記念物であるボウラン(棒蘭)が自生しています。ボウランは亜熱帯から熱帯にかけて分布する着生植物で、県内でも極めて珍しい存在です。春には桜も咲き誇り、訪れる人々を魅了します。 境内には、御田八幡宮の境内社・八坂神社があり、ここは春の御田祭(おんたまつり)や秋の神祭(じんさい)の舞台にもなります。 これらの祭礼は鎌倉時代に始まったとされる古式神事で、室戸に多く自生するウバメガシから生産される土佐備長炭の積み出し港として栄えた明治〜昭和初期を経て、現在に至るまで地元の人々に大切に守られてきました。 御田八幡宮は、こうした祭礼を通じて地域の信仰と文化を支え続けてきた、吉良川町の精神的な支柱ともいえる貴重な文化財です。 -

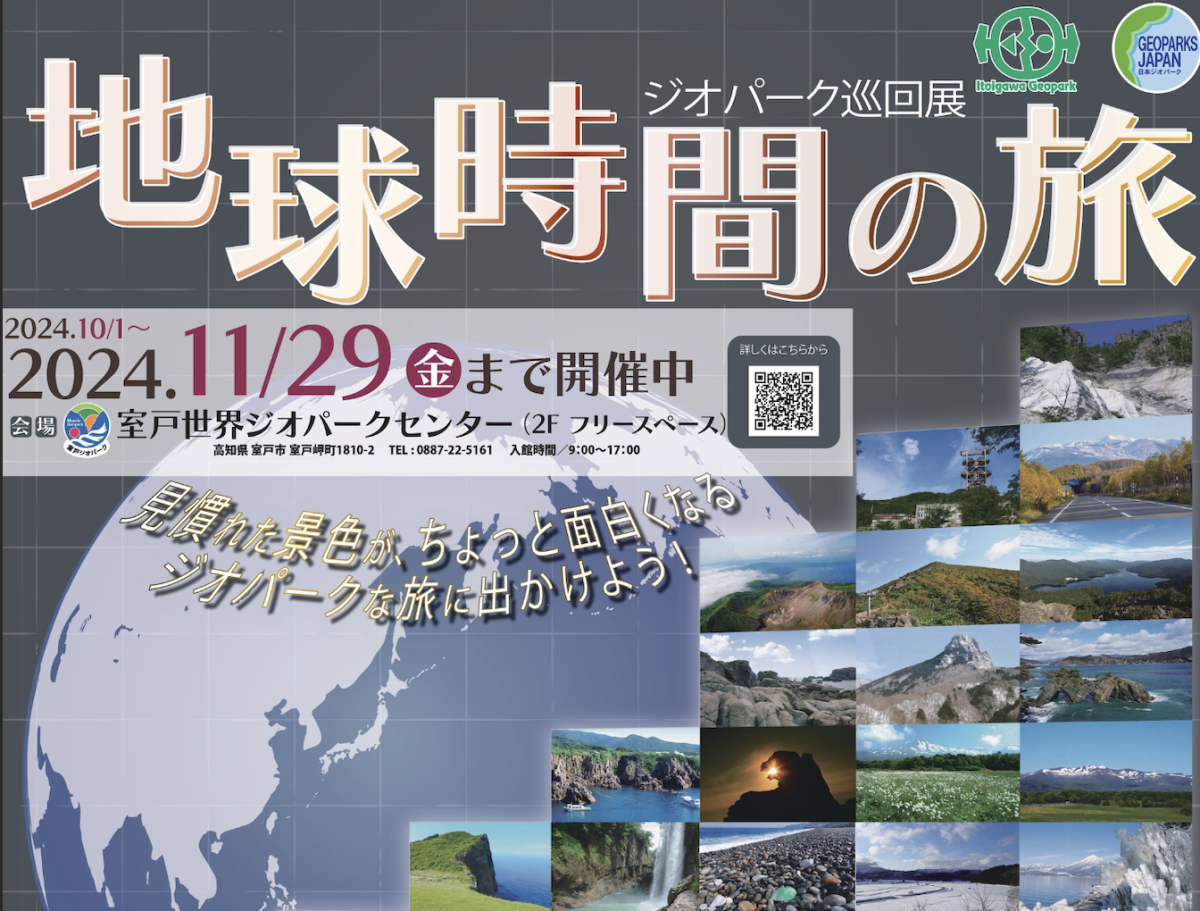

地球時間の旅

室戸市は、地球のダイナミズムな変動を実感できるエリアとして、ユネスコ世界ジオパークに認定されています。全世界213箇所の中でも、市の全域が認定されている、めずらしいエリアです。 地球時間の旅展は、日本列島のジオパークを巡り、このたび四国では初めて室戸市で開催されます。日々の暮らしの中から、変動する大地と人のつながりを知り、歴史を感じて、未来を描きましょう! 展示構成 1”今”を形作る“過去”の物語 2目の前の景色を作るいろいろな石たち 3"日本"を形作った地球の物語" 4”未来”を作る “今”の私たち 【巡回展期間】 →2024.10/1~2024.11/29 ぜひ室戸世界ジオパークセンターにお越しください!

室戸市は、地球のダイナミズムな変動を実感できるエリアとして、ユネスコ世界ジオパークに認定されています。全世界213箇所の中でも、市の全域が認定されている、めずらしいエリアです。 地球時間の旅展は、日本列島のジオパークを巡り、このたび四国では初めて室戸市で開催されます。日々の暮らしの中から、変動する大地と人のつながりを知り、歴史を感じて、未来を描きましょう! 展示構成 1”今”を形作る“過去”の物語 2目の前の景色を作るいろいろな石たち 3"日本"を形作った地球の物語" 4”未来”を作る “今”の私たち 【巡回展期間】 →2024.10/1~2024.11/29 ぜひ室戸世界ジオパークセンターにお越しください!