<続きを読む>

白壁の町・吉良川町の人々の祈り

ー鎌倉から続く信仰の中心に佇む社ー

室戸岬から海岸線を西へ約16キロに位置する吉良川町は、鎌倉時代の文献にも登場するほど古い歴史を持ち、独自の文化が息づく町並みで知られています。

特徴的な家々は、高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定され、土佐漆喰の白壁や水切り瓦、いしぐろ(石垣塀)などが往時の風情を今に伝えています。

この町の中心に鎮座するのが、御田八幡宮(おんだはちまんぐう)です。創建年代は不詳ながら、室町時代後期に地元の豪族・和食親忠によって鳥居が造立された記録が残されています。

石造りの鳥居をくぐると、広々とした境内には楠(クスノキ)やエノキなどの大木が立ち並び、その樹幹や枝には、高知県指定天然記念物であるボウラン(棒蘭)が自生しています。ボウランは亜熱帯から熱帯にかけて分布する着生植物で、県内でも極めて珍しい存在です。春には桜も咲き誇り、訪れる人々を魅了します。

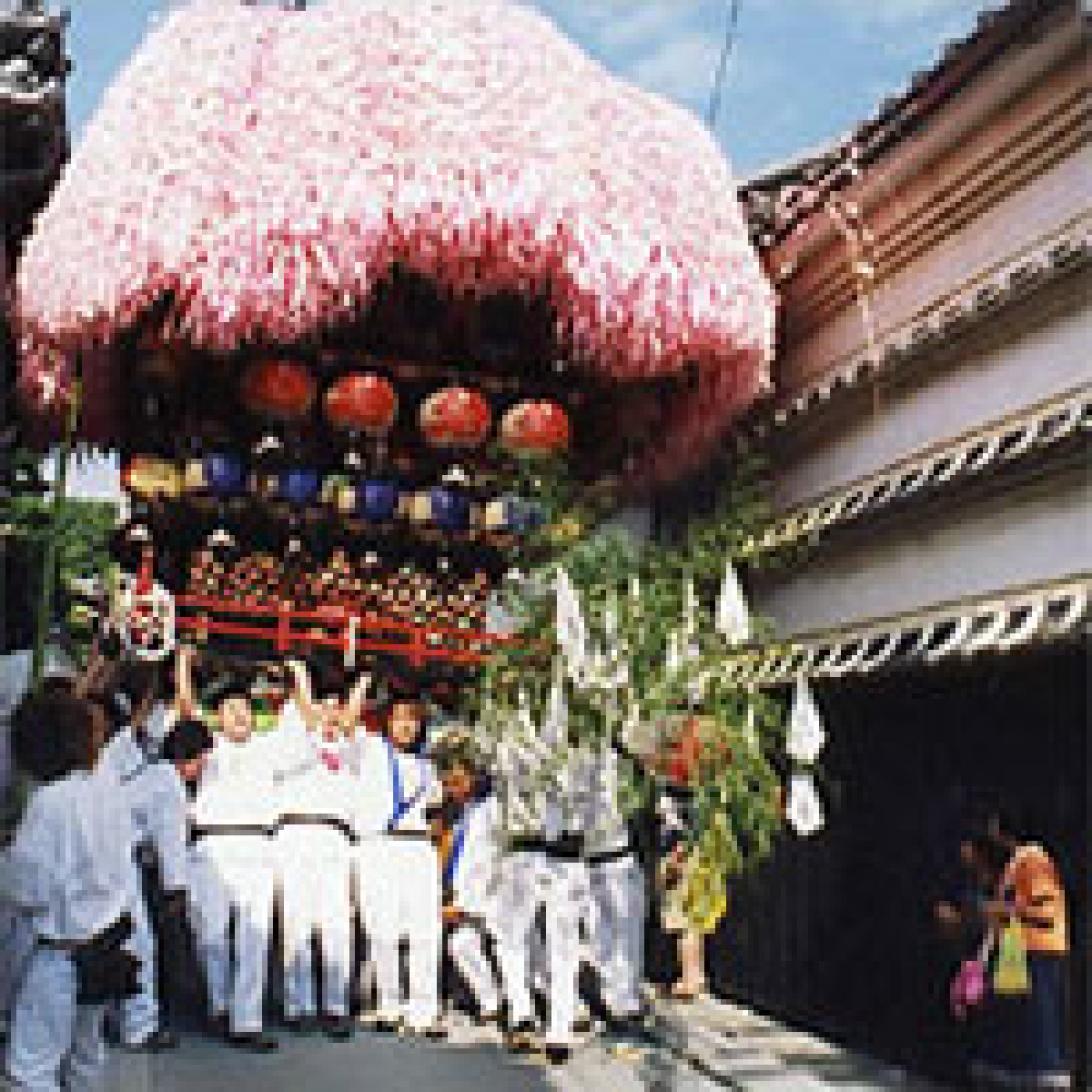

境内には、御田八幡宮の境内社・八坂神社があり、ここは春の御田祭(おんたまつり)や秋の神祭(じんさい)の舞台にもなります。

これらの祭礼は鎌倉時代に始まったとされる古式神事で、室戸に多く自生するウバメガシから生産される土佐備長炭の積み出し港として栄えた明治〜昭和初期を経て、現在に至るまで地元の人々に大切に守られてきました。

御田八幡宮は、こうした祭礼を通じて地域の信仰と文化を支え続けてきた、吉良川町の精神的な支柱ともいえる貴重な文化財です。