<続きを読む>

土佐備長炭で栄えた情緒漂う町並み

—建築の知恵と文化を学べる『吉良川の町並み館』で町歩きがもっと楽しく!

国の重要伝統的建造物群保存地区「吉良川の町並み」を観光するにあたってまず最初に訪れて欲しいのが「吉良川の町並み館」です。

独特の文化を持った吉良川の町並みの地域文化や、独自の建築様式である「水切り瓦」や「いしぐろ」などその特徴をパネルなどの展示で詳しく説明しています。

ここを見てから町並みを散策すれば、吉良川の町並みの独自性と見学のポイントを理解することができます。

さらに実際に「旧長田家住宅」など実際の吉良川の特徴を残す家の中に入ることができます。土間がかなり広く取られており、天井も低めです。

椅子に座って休憩したり、土日祝日は館内にある「お休み処べっぴんさんの家」では美味しいお食事もできます。お土産として土佐備長炭の販売も行っています。

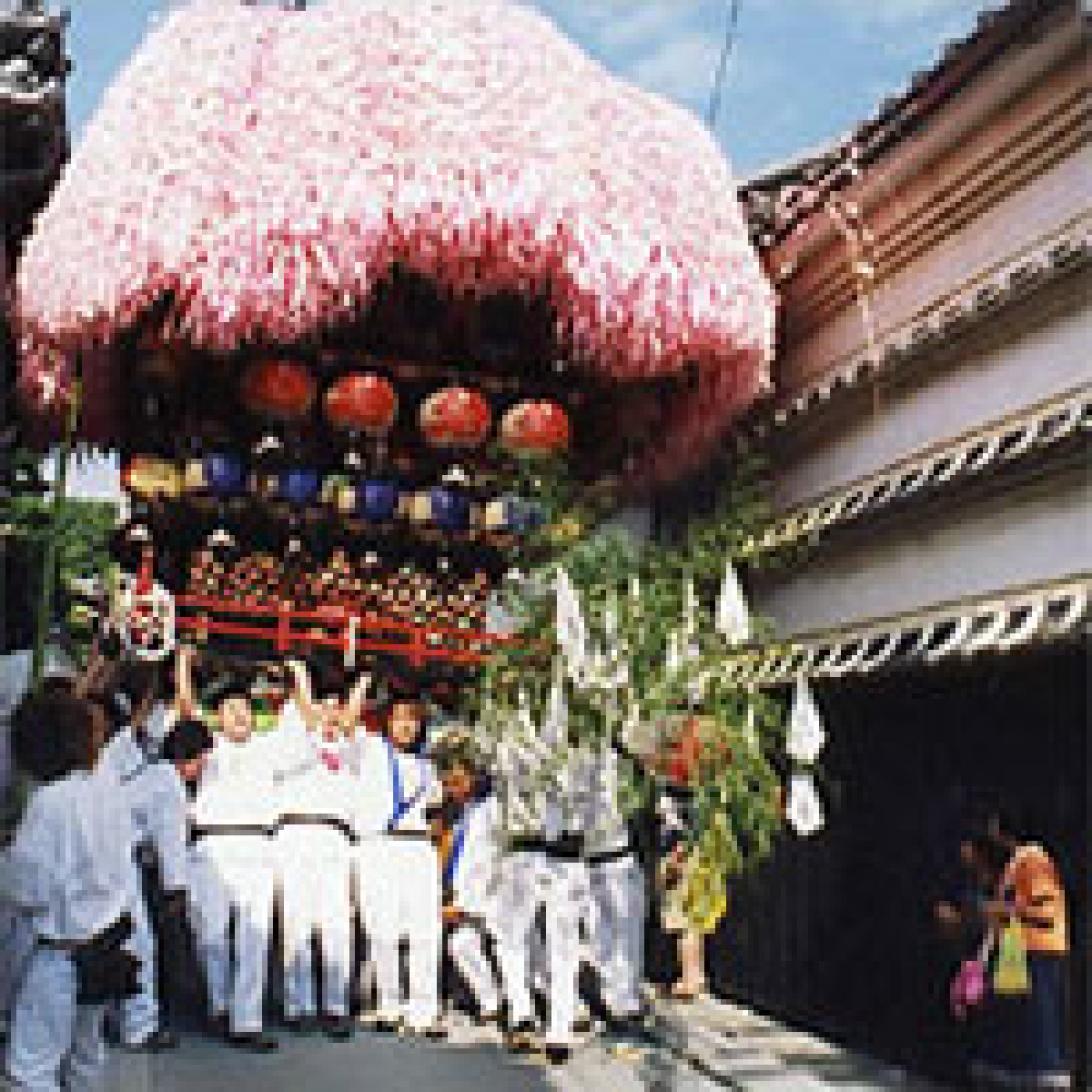

隣には「おまつり館」も併設されており、伝統的なお祭りの紹介もしています。