ハガツオは市場に出回りにくい希少な魚で、旬の美味しさは格別!地元の人々がその季節を心待ちにし、藁焼きで楽しむ味わいは室戸でしか出会えない贅沢。深海から湧くミネラル豊富な海水が、この特別な魚を育んでいます。

ハガツオ(キツネガツオ)は、サバ科ハガツオ属の魚で、大敷網や夜の海に灯りを焚いて魚を寄せる「夜炊き漁」で漁獲されます。

本カツオも“足が早い”ことで知られていますが、ハガツオはそれ以上。鮮度の劣化がとても早いため、産地で食べるのが一番とされています。陸路での輸送は関西までが限界では、という声もあるほど。関東の高級店には空輸されることもあります。

ハガツオの魅力は、なんといっても「身の美味しさ」。1年中楽しめる魚ですが、最も美味しいのは冬から初春にかけて。旬は脂の美味しさが際立ちます。ハガツオは脂がのるにつれて、身の色が淡いピンク色に変化していきます。室戸では「何月に食べたハガツオが一番うまかった」と語りながら、つぎに訪れる旬を期待している人も沢山います。

脂がのった旬の時期には室戸の伝統調理「藁焼き」が真価を発揮します。私は2月に室津港の「港の上」にある飲食店で、何気なくメニューから「地魚のたたき」を注文しました。たまたまその日の地魚が「ハガツオ」だったのです。その美味しさは、ズバ抜けていました。これはもう文章では伝えきれません。室戸に来て、実際に食べてもらうしかありません。

最近は漁獲量が減っていて、水揚げされた日でも飲食店で出会えるかは運次第。メニューに載っていなくても、お店の人に聞いてみてください。きっと「ハガツオ」の美味しさを語ってくれるはずです。

室戸近海は、黒潮の流れ、急深な海底地形、海洋深層水の湧昇によるミネラル豊富な海域など、様々な好条件が揃う豊かな生態系がある特別な漁場です。だから都市部では味わうことのできない“特別な旬の魚”と出会うことができます。

私たちが伝えたいのは、地元の人たちが日々の暮らしの中で大切にしている、でも表に出てこない価値です。それは、自然の恵みを生活に取り込む営みであり、旬を楽しむ素朴な喜び。大量生産や安定供給には向かないけれど、少量多品種だからこそ生まれる豊かさがあります。鮮度が落ちる前に味わえる、地産地消の贅沢。

そんな“暮らしの中の価値”を、都会に暮らす人にも知ってほしいし、感じてほしいと思っています。

ハガツオ

<続きを読む>

旬の時期

- 1月

- 2月

- 3月

- 4月

- 5月

- 6月

- 7月

- 8月

- 9月

- 10月

- 11月

- 12月

「ハガツオ」と室戸のつながり

-

室戸の美味しい魚

海洋深層水と豊かな自然の恵みが育む、室戸の魚 “なんちゃあない”という町にこそ、本当に美味しい味がある。 「室戸はなんちゃあない(なんにもない)」 それが祖母の口癖でした。でも、そんな祖母が元気だった頃、都会に遊びに来て魚を食べると、決まって「うもうない(おいしくない)」と、ぽつりと漏らしていました。 都会には、多彩な飲食店がひしめき、見たことのない食材も並びます。 けれど祖母にとっては、そんな華やかな食の世界よりも、“なんちゃあない”室戸の魚こそが、なにより美味しく、心の底から愛した味だったのです。 室戸の人は「なんちゃあない」と皆さん仰いますが、室戸には「いいもの・おいしいもの」が沢山あると私は思います。「なんちゃあない」っていうのは、「話題性」のあるものがないっていうことなんでしょうね。 そして室戸の人はみんな案外グルメだと思っています。いわゆる“室戸あるある”ですが、みんな地元の食材が大好きなんです。 進学や就職で室戸を離れる人々が、決まってまず「室戸の食が恋しい」と口にするほど、室戸の味は根強い郷愁となって人々に染みついています。 実際、室戸の漁港には、高品質で本当に美味しい魚が次々と水揚げされています。 その理由は、室戸特有の地形と、海洋深層水の恩恵にあります。 海洋深層水とは、太陽光の届かない深海にある海水のこと。 深海には太陽光が届かないため、光合成が起こらず蓄積された窒素やリンなどの栄養がたっぷり詰まっていて、それが室戸の東海岸沿いの海で湧き上がるため、海には常にミネラル豊富な海水が満ちています。 この栄養たっぷりの海水で育った良質なプランクトンを基盤に、室戸の海には豊かな生態系が築かれているのです。 その結果、室戸の魚は自然に身が締まり、国の海洋深層水研究の最適地として選ばれた室戸ならではの旨みが凝縮されていきます。 とくに春先、室戸の沿岸近くを通過するブリは、たっぷりと栄養を蓄え、「室戸春ぶり」として親しまれています。これはもう季節の風物詩ですね。 もちろん、それだけではありません。 下段の「室戸のつながり」でも一部触れていますが、室戸では一年を通して多彩な魚が獲れ、大敷網(定置網)だけで年間約150種が取引されるほどの豊かさです。 海洋深層水という、室戸史上最大の自然の恵みが育んだこの豊かな海。 それは、遠い昔から室戸に寄り添い、今日の食文化をかたちづくってきたのです。 「なんちゃあない」と言いながら、「いいもの」が沢山あるそんな室戸をつたえていきたい、私も頑張って紹介して、みんなに教えたいです。 -

ハガツオのたたき

田舎の楽しみ通信隊のお勧め!藁焼きの炎で香りを、柑橘の入ったお店独自のタレと絶妙な薬味、そして何よりハガツオ特有のしっとりした食感と旨味は最高です。室戸に来たら是非食べてください。産地ならでは、獲れない日はお店にもありませんので、注文時に一言聞いてみてね。旬の12月〜2月に味わっていただきたい一品です。

田舎の楽しみ通信隊のお勧め!藁焼きの炎で香りを、柑橘の入ったお店独自のタレと絶妙な薬味、そして何よりハガツオ特有のしっとりした食感と旨味は最高です。室戸に来たら是非食べてください。産地ならでは、獲れない日はお店にもありませんので、注文時に一言聞いてみてね。旬の12月〜2月に味わっていただきたい一品です。 -

歯鰹のハランボの柚子酢和え

室戸ならではの調理、素材はハガツオ、部位はらんぼ、タレは柚酢、美味しすぎる一品!伝統芸能の継承に尽力されている方からいただきました。提供しているお店がありましたら教えてください。

室戸ならではの調理、素材はハガツオ、部位はらんぼ、タレは柚酢、美味しすぎる一品!伝統芸能の継承に尽力されている方からいただきました。提供しているお店がありましたら教えてください。 -

ハガツオの刺身

歯鰹の身はとても繊細で、鮮度に気を遣う魚です。しっとりとした食感とたっぷりの旨味。産地室戸で採れたてを味わってください。

歯鰹の身はとても繊細で、鮮度に気を遣う魚です。しっとりとした食感とたっぷりの旨味。産地室戸で採れたてを味わってください。 -

金目鯛とハガツオの刺身

金目鯛の刺身と、ハガツオの刺身、美味しい刺身が二種類。ほかに何もいらないですね。こういうのを食べに室戸に来てください。

金目鯛の刺身と、ハガツオの刺身、美味しい刺身が二種類。ほかに何もいらないですね。こういうのを食べに室戸に来てください。 -

海鮮チラシ

目の前の海から取れたピカピカの旬のお魚がてんこ盛り、酢飯が嬉しい丼ですね!魚は季節によって変わります。

目の前の海から取れたピカピカの旬のお魚がてんこ盛り、酢飯が嬉しい丼ですね!魚は季節によって変わります。 -

海鮮丼

室戸のとれたての新鮮な魚がてんこ盛り。ピカピカのお刺身、もう美味しいですよね。

室戸のとれたての新鮮な魚がてんこ盛り。ピカピカのお刺身、もう美味しいですよね。 -

海洋深層水の神秘

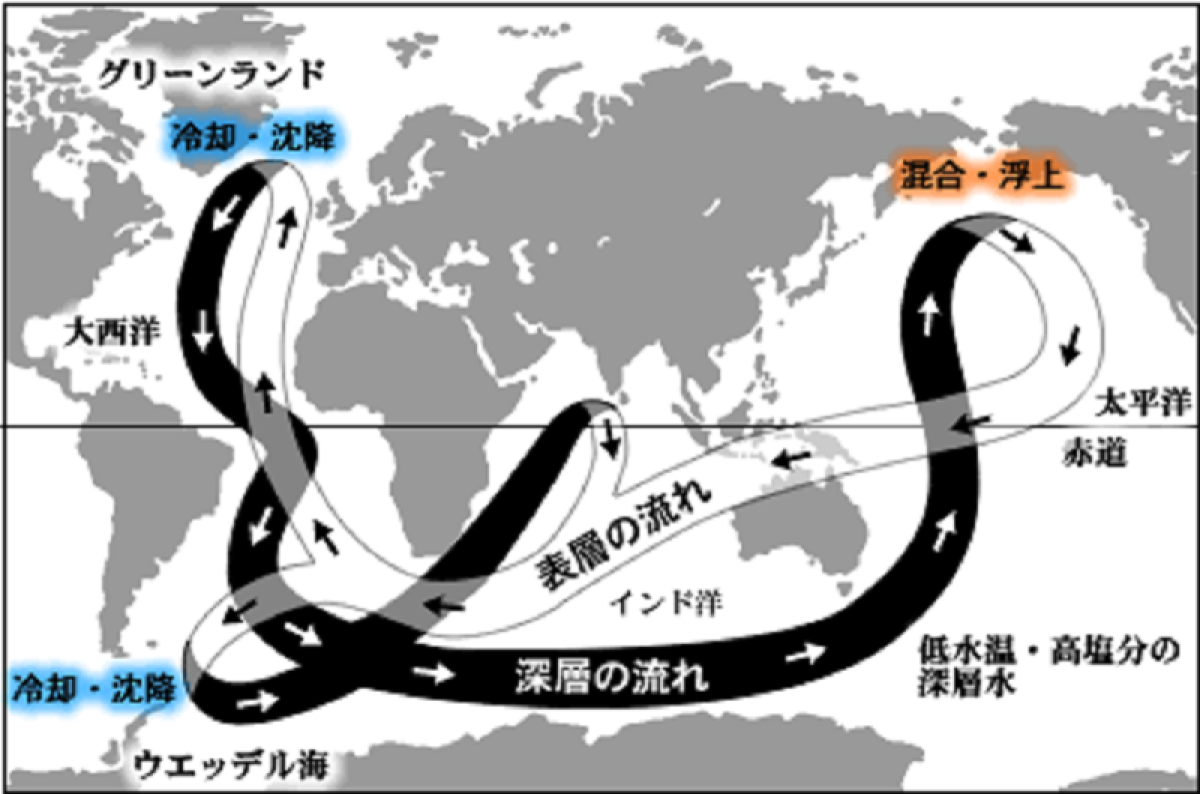

太古の海が育んだ室戸の海洋深層水─命を潤すその力が、いま食・健康・地域再生の未来を変える。 海洋深層水とは、水深200メートル以深に存在し、地球規模で循環する清浄かつ栄養豊かな海水のことです。この水は古来より海を豊かなものとし、室戸の生きとし生けるものの命を紡ぎ続けてきました。 室戸の文化文明を発展させ続けてきたこの水の特性には、いまだ解明されていない可能性が多く秘められており、現在もさまざまな分野で研究が進められています。そして今後のさらなる活用にも、大きな期待が寄せられています。 四国・高知県の最南端。太平洋を三方に望む室戸岬の周辺には、日本でも屈指の“急深海域”(岸からいきなり深くなる海)が広がっています。 そのため、室戸は三方に50kmを越える海岸線をもちながらも、海水浴場がないという稀な地域です。 海岸から沖合わずか2〜3kmで、水深は一気に1000mへと達し、まるで海がそのまま断崖になったかのような、さらなる急峻な海底地形が、室戸東海岸には存在します。 この特異な地形が、室戸にさらに深い海洋深層水─“太古の海”を呼び込む力を与えているのです。 室戸岬から東に続く海岸線は、こうした地形的特性が着目され、1985年に科学技術庁(現・文部科学省)のアクアマリン計画により「海洋深層水資源の有効利用技術に関する研究」のモデル海域に指定されました。 室戸海域が研究フィールドに選定されたことを契機に、この海は全国的な関心を集めるようになります。 室戸には大都市近郊に見られるような大河川がないため、人間生活による自然環境汚染の影響が少なく、採水された海水は細菌数も非常に低く、清浄性に優れています。 さらに、窒素・リン・ケイ素などの無機栄養塩を豊富に含み、ミネラルバランスにも優れた高栄養な海水となっています。水温は年間を通じて約9.5℃と安定しており、発酵・成長・癒しなど、多彩な可能性を秘めた“命の水”として注目されています。 1989年には、室戸市に日本初の陸上型取水施設「高知県海洋深層水研究所」が開設され、海洋深層水の採水が本格的に始まりました。この海洋深層水は、室戸にとって“史上最大の自然の恵み”となったのです。 現在も高知県を中心に、官民が一体となって海洋深層水の研究と実用化に取り組んでおり、その活用は食品、農業、養殖、美容など、さまざまな分野に広がりを見せています。 ここでは海洋深層水が室戸でどのように活用されているのかを見ていきます。 下部の「室戸のつながり」の欄で、それぞれの知られざる海洋深層水の魅力に触れてください。 ①室戸の美味しい魚:ミネラル豊富な海洋深層水で満ちる海域が育てた、室戸の水産業 ②ミネラルウォーター:驚くほどピュアで美味しい!健康と災害備蓄を支える高機能さ ③製塩:料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」威力 ④陸上養殖 ・すじ青のり:「青のりの最高峰」─深層水が育む極上の風味 ・プラチナサツキマス:「幻の魚」室戸から復活─深層水で育てた極上の逸品 ・プライムオイスター:最高峰の「旅する牡蠣」室戸海洋深層水で磨かれた味 ⑤しいたけ栽培:ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品/室戸の極上椎茸 ⑥シレスト室戸:“深層美容”と“健康増進”を叶える癒しの楽園 ⑦深海生物漁:未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生への挑戦 こんなにも海洋深層水が活躍するのには、やはり室戸の地形が大きく関係しています。 深海が近い室戸では、陸上に設けられた施設から取水管を海へと伸ばすことで、近距離から安定して海洋深層水を確保することが可能となっているのです。 この条件を満たす地形は、国内でも極めて稀です。 そもそも海洋深層水は、アラスカ沖などで冷たい海水が沈み込み、数千年の時をかけて地球の海底を巡りながら熟成されたもの。そして、室戸沖に到達した海底1000mのその水は、海底の断崖にぶつかり、勢いよく湧昇。 この海底から海洋深層水を運んできてくれる「湧昇流を生み出す海底断崖地形」こそが室戸海洋深層水の生みの親ともいえる貴重な存在なのです。 この偉大な自然の力を利用し、室戸では水深320〜344m付近から海洋深層水を取水しています。これは深海1000mの効果性の高い深層水を低コストで取得できる大きな利点です。 室戸海洋深層水は、地球規模の海洋循環と室戸岬の特異な地形が生み出した特別な水。 その清浄さと栄養価、冷たさと安定性は、数千年の旅路を経て湧き上がった「地球の記憶を宿した水」だといえるでしょう。 むかしむかし、海洋深層水に海洋深層水という名前が付いていなかった頃から、この「海の恵みの水」は室戸の漁業や文化の繁栄を支えてきました。 古来から魚を育て、人の命を育ててきたこの「水」は、現代の研究、技術によって、より成長と癒しの力を増して、今、室戸から世界へと広がり始めています。

太古の海が育んだ室戸の海洋深層水─命を潤すその力が、いま食・健康・地域再生の未来を変える。 海洋深層水とは、水深200メートル以深に存在し、地球規模で循環する清浄かつ栄養豊かな海水のことです。この水は古来より海を豊かなものとし、室戸の生きとし生けるものの命を紡ぎ続けてきました。 室戸の文化文明を発展させ続けてきたこの水の特性には、いまだ解明されていない可能性が多く秘められており、現在もさまざまな分野で研究が進められています。そして今後のさらなる活用にも、大きな期待が寄せられています。 四国・高知県の最南端。太平洋を三方に望む室戸岬の周辺には、日本でも屈指の“急深海域”(岸からいきなり深くなる海)が広がっています。 そのため、室戸は三方に50kmを越える海岸線をもちながらも、海水浴場がないという稀な地域です。 海岸から沖合わずか2〜3kmで、水深は一気に1000mへと達し、まるで海がそのまま断崖になったかのような、さらなる急峻な海底地形が、室戸東海岸には存在します。 この特異な地形が、室戸にさらに深い海洋深層水─“太古の海”を呼び込む力を与えているのです。 室戸岬から東に続く海岸線は、こうした地形的特性が着目され、1985年に科学技術庁(現・文部科学省)のアクアマリン計画により「海洋深層水資源の有効利用技術に関する研究」のモデル海域に指定されました。 室戸海域が研究フィールドに選定されたことを契機に、この海は全国的な関心を集めるようになります。 室戸には大都市近郊に見られるような大河川がないため、人間生活による自然環境汚染の影響が少なく、採水された海水は細菌数も非常に低く、清浄性に優れています。 さらに、窒素・リン・ケイ素などの無機栄養塩を豊富に含み、ミネラルバランスにも優れた高栄養な海水となっています。水温は年間を通じて約9.5℃と安定しており、発酵・成長・癒しなど、多彩な可能性を秘めた“命の水”として注目されています。 1989年には、室戸市に日本初の陸上型取水施設「高知県海洋深層水研究所」が開設され、海洋深層水の採水が本格的に始まりました。この海洋深層水は、室戸にとって“史上最大の自然の恵み”となったのです。 現在も高知県を中心に、官民が一体となって海洋深層水の研究と実用化に取り組んでおり、その活用は食品、農業、養殖、美容など、さまざまな分野に広がりを見せています。 ここでは海洋深層水が室戸でどのように活用されているのかを見ていきます。 下部の「室戸のつながり」の欄で、それぞれの知られざる海洋深層水の魅力に触れてください。 ①室戸の美味しい魚:ミネラル豊富な海洋深層水で満ちる海域が育てた、室戸の水産業 ②ミネラルウォーター:驚くほどピュアで美味しい!健康と災害備蓄を支える高機能さ ③製塩:料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」威力 ④陸上養殖 ・すじ青のり:「青のりの最高峰」─深層水が育む極上の風味 ・プラチナサツキマス:「幻の魚」室戸から復活─深層水で育てた極上の逸品 ・プライムオイスター:最高峰の「旅する牡蠣」室戸海洋深層水で磨かれた味 ⑤しいたけ栽培:ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品/室戸の極上椎茸 ⑥シレスト室戸:“深層美容”と“健康増進”を叶える癒しの楽園 ⑦深海生物漁:未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生への挑戦 こんなにも海洋深層水が活躍するのには、やはり室戸の地形が大きく関係しています。 深海が近い室戸では、陸上に設けられた施設から取水管を海へと伸ばすことで、近距離から安定して海洋深層水を確保することが可能となっているのです。 この条件を満たす地形は、国内でも極めて稀です。 そもそも海洋深層水は、アラスカ沖などで冷たい海水が沈み込み、数千年の時をかけて地球の海底を巡りながら熟成されたもの。そして、室戸沖に到達した海底1000mのその水は、海底の断崖にぶつかり、勢いよく湧昇。 この海底から海洋深層水を運んできてくれる「湧昇流を生み出す海底断崖地形」こそが室戸海洋深層水の生みの親ともいえる貴重な存在なのです。 この偉大な自然の力を利用し、室戸では水深320〜344m付近から海洋深層水を取水しています。これは深海1000mの効果性の高い深層水を低コストで取得できる大きな利点です。 室戸海洋深層水は、地球規模の海洋循環と室戸岬の特異な地形が生み出した特別な水。 その清浄さと栄養価、冷たさと安定性は、数千年の旅路を経て湧き上がった「地球の記憶を宿した水」だといえるでしょう。 むかしむかし、海洋深層水に海洋深層水という名前が付いていなかった頃から、この「海の恵みの水」は室戸の漁業や文化の繁栄を支えてきました。 古来から魚を育て、人の命を育ててきたこの「水」は、現代の研究、技術によって、より成長と癒しの力を増して、今、室戸から世界へと広がり始めています。 -

カツオだけじゃない!

室戸の人は言います。 「室戸では本カツオより“スマカツオ”の方が好きな人が沢山いるよ“ハガツオ”とか“モンズマ”とかは食べたことある?」 高知県といえば「カツオのたたき」が有名なので、県外の人がカツオと聞いて思い浮かべるのは「本カツオ」だけかもしれません。しかし、有名ではない、メディアでは話題にならない美味しいものが産地にはたくさんあります。室戸にも名前の知られていない美味しい魚がたくさんあるのです。 室戸岬は、太平洋に突き出た地形で、黒潮に近く、昔からカツオ漁が盛んな地域です。そのため、室戸=カツオという印象が強いのかもしれませんが、室戸近海は、黒潮の流れ、海洋深層水の湧昇によるミネラル豊富な海域など、様々な好条件が揃う豊かな生態系がある特別な漁場です。 たとえば大敷網漁では年間に150種を越えるほど、さまざまな魚が混獲され、季節ごと旬の美味しい魚がうつり変わるのです。 だからこそ、声を大にして伝えたいのです。「室戸の魚は本カツオだけじゃない!」室戸には、カツオを含めて、それぞれに個性と旬の魅力を持った魚たちがいます。 今回は、その中から「カツオ」と名のつく、選りすぐりの美味しい魚を地元で親しまれている呼び方とともにご紹介します。 それぞれの魚がどのように美味しいかという詳しい説明は 下の「つながり」ページにありますので、そちらもぜひご覧ください。 ①カツオ 黒潮に乗って、室戸に“季節(春秋)の喜び”を運ぶ魚 ②スマカツオ 室戸ではカツオよりも人気?知る人ぞ知る冬の絶品 ③ハガツオ 旬が待ちどおしい!採れた日しか味わえない幻の魚の美味しさ ④モンズマ 全身トロ?身に浮き出た星の紋章が美味しさの証 室戸の人はこうも言います。 「本当に美味しい魚は、値段だけではわからない。知識がないとね!都市部では、値段と味が比例していないことが結構あるよね。肝心の“食材”以外にも費用がかかってるからなのかもしれないね。脂の甘さは直感的にわかりやすい美味しいさではあるけど、それだけじゃなくて、それぞれの魚種で違う“食感とか身の旨さ”を味わってほしい。室戸みたいな田舎に来たら、安価なものでも旬を知って食べることで、驚くほどの美味しいさに出会えるよ」 産地には、都会では知られていない魚や食材が、驚くほどの美味しさを秘めています。産地ならではの“少量多品種の魅力”はまだ広く知られていませんが、これは田舎暮らしの楽しみのひとつです。 都市部では「大勢の人に安定供給できること」が前提のサービスが中心にならざるをえません。また表面的な地方観光でも、知名度のない産品に触れる機会は限られています。 だからこそ、情報を知ったうえで産地に行って、“少量多品種の魅力”を堪能してほしい。“旬の美味しさを安価で味わう楽しさ”を、室戸でぜひ体験してみてください。 -

室戸の藁焼き物語

藁の瞬間火力で皮目だけを焼き切り、香ばしさと脂の旨味を引き出す「藁焼き」は、室戸に息づく理にかなった伝統調理法。鰹はもちろん、旬の地魚も焼きたて“温たたき”で味わえば、室戸ならではの特別な美味しさに出会えます。 高知県を代表する魚料理「鰹のタタキ」。その美味しさの核心にあるのが、「藁焼き」です。地元の米農家から頂いた藁を使い、職人さんが一気に炎を立ち上げる。 猛烈な火力で皮目だけを瞬時に焼き切り、内部はレアのまま。藁が燃える香ばしい煙が魚にまとわりつき、脂の旨味とともに口の中で広がるその瞬間は、まさに至福。 室戸のカツオ漁は江戸時代に始まって以来、地域の誇りとして育まれてきました。かつて漁師さんたちは、漁のあとに藁焼きで鰹を焼き、若手が先輩にふるまうーそんな光景が港のあちこちで見られたそうです。それは単なる食事ではなく、世代をつなぐ“昔から室戸で培われてきた伝統の継承”だったのです。 今ではその風景は少なくなりましたが、職人さんたちが「室戸の味」として、変わらぬ技と心で守り続けています。藁焼きは、漁師のまかないから始まり、祝いの席や祭りの場でも登場する郷土料理へと昇華しました。高知県の伝統料理「皿鉢料理(さわちりょうり)」冠婚葬祭や神事に供される大皿料理にも欠かせない一品。 室戸でも、地域の祭りや集まりで鰹のタタキが振る舞われ、人と人をつなぐ“絆の料理”として親しまれています。 室戸では、焼きたての温かいタタキを「温たたき(ぬくたたき)」と呼ぶ人もいます。脂ののった旬の魚に藁焼きを施し、焼きたてをすぐに口に運ぶ─。その瞬間、皮目の香ばしさと脂の甘みが一気に広がり、思わず目を閉じて味わいたくなるほどの美味しさです。 室戸「海の駅とろむ」では藁焼き体験ができ、焼きたての温たたきをその場で味わうことができます。 しかも、藁焼きにされるのは鰹だけではありません。室戸ではスマカツオと呼ぶヒラソウダカツオを「本鰹より美味しい」と語る地元の方も多くいます。グレ(メジナ)、ハガツオ、ブリなど、その日水揚げされた旬の脂の乗った魚が藁焼きで提供されることも珍しくありません。 私が2月、とある店で偶然いただいた「ハガツオのタタキ」。 藁の香りをまとったその一切れは、言葉に尽くせないほどの美味しさで、今も記憶の中に鮮やかに残っています。

藁の瞬間火力で皮目だけを焼き切り、香ばしさと脂の旨味を引き出す「藁焼き」は、室戸に息づく理にかなった伝統調理法。鰹はもちろん、旬の地魚も焼きたて“温たたき”で味わえば、室戸ならではの特別な美味しさに出会えます。 高知県を代表する魚料理「鰹のタタキ」。その美味しさの核心にあるのが、「藁焼き」です。地元の米農家から頂いた藁を使い、職人さんが一気に炎を立ち上げる。 猛烈な火力で皮目だけを瞬時に焼き切り、内部はレアのまま。藁が燃える香ばしい煙が魚にまとわりつき、脂の旨味とともに口の中で広がるその瞬間は、まさに至福。 室戸のカツオ漁は江戸時代に始まって以来、地域の誇りとして育まれてきました。かつて漁師さんたちは、漁のあとに藁焼きで鰹を焼き、若手が先輩にふるまうーそんな光景が港のあちこちで見られたそうです。それは単なる食事ではなく、世代をつなぐ“昔から室戸で培われてきた伝統の継承”だったのです。 今ではその風景は少なくなりましたが、職人さんたちが「室戸の味」として、変わらぬ技と心で守り続けています。藁焼きは、漁師のまかないから始まり、祝いの席や祭りの場でも登場する郷土料理へと昇華しました。高知県の伝統料理「皿鉢料理(さわちりょうり)」冠婚葬祭や神事に供される大皿料理にも欠かせない一品。 室戸でも、地域の祭りや集まりで鰹のタタキが振る舞われ、人と人をつなぐ“絆の料理”として親しまれています。 室戸では、焼きたての温かいタタキを「温たたき(ぬくたたき)」と呼ぶ人もいます。脂ののった旬の魚に藁焼きを施し、焼きたてをすぐに口に運ぶ─。その瞬間、皮目の香ばしさと脂の甘みが一気に広がり、思わず目を閉じて味わいたくなるほどの美味しさです。 室戸「海の駅とろむ」では藁焼き体験ができ、焼きたての温たたきをその場で味わうことができます。 しかも、藁焼きにされるのは鰹だけではありません。室戸ではスマカツオと呼ぶヒラソウダカツオを「本鰹より美味しい」と語る地元の方も多くいます。グレ(メジナ)、ハガツオ、ブリなど、その日水揚げされた旬の脂の乗った魚が藁焼きで提供されることも珍しくありません。 私が2月、とある店で偶然いただいた「ハガツオのタタキ」。 藁の香りをまとったその一切れは、言葉に尽くせないほどの美味しさで、今も記憶の中に鮮やかに残っています。