室戸岬の頂から水平線を望むパノラマ絶景と『神秘の七不思議』が彩る、空海ゆかりの『最御崎寺』巡礼の旅へ

四国高知の南東端にある室戸岬灯台の展望台は、岬の先端・標高151メートルの山の上にあり、太平洋のアーチ状の水平線をパノラマで一望できる絶景です。

その室戸岬灯台の一段上の山頂に、真言宗の開祖・弘法大師空海が西暦807年に建立したお寺「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。

最(ほつ)には、最果ての地という意味があります。

空海が若いころ、この室戸岬で虚空蔵求聞持法を修した伝承があり、それに由来して本尊として虚空蔵菩薩が祀られています。

木々が影を落とす中、灯台方向から登っていって参詣すると、大きな空海像があり、山門では阿吽の仁王像が寺院内を守護します。

最御崎寺には「空海の七不思議」のいくつか伝承があります。

境内にはいると「鐘石」があります。見た目は普通の岩ですが、上に乗せられた石で叩くと金属のような音が鳴ります。皆が石で叩くためか岩の上部が石の形に凹んでいます。岩を叩く音は冥土まで響くと伝えられています。

そしてもう一つの七不思議が「くわずいも(喰わず芋)」の伝説です。本堂の傍に大きなサトイモに似た葉をもつ植物の畑があります。この植物はクワズイモといってサトイモ科ではありますが食べることはできない植物です。

お腹をすかせた空海が、土地の人にこの芋を求めたところ、農民が空海に「この芋は食べれない」と嘘をついたため、本当にこの芋は煮ても焼いても食べれなくなったと伝えられています。

他にも最御崎寺には大師堂 、多宝塔、 鐘楼堂、鐘つき堂、霊宝殿、護摩堂など多くの建物があり、とても立派な寺院です。

最御崎寺はお遍路・四国八十八箇所の第二十四番札所であり、土佐で最初の札所として多くの人が訪れます。

特に「室戸岬灯台まつり」の期間中は、非公開の宝物殿が特別に一般公開されます。宝物殿には、国指定重要文化財の仏像3体が収蔵されており、訪れる人々にとって貴重な文化財を間近で見ることができる機会となっています。

最御崎寺(ほつみさきじ)

<続きを読む>

「最御崎寺(ほつみさきじ)」と室戸のつながり

-

喰わず芋

老婆のひと言で芋が食べられなくなった?里芋が胃腸薬に… あれはまだ平安時代のこと、空海さんがまだ若き青年として、「虚空蔵聞持の法」の修行を行うために室戸に錫杖を置いた頃のことです。 ある日、現在の水掛地蔵菩薩群近くの小川で、老婆が里芋を洗っている姿に出会いました。 空腹に耐えかねた空海さんは、老婆に「里芋を一ついただけないでしょうか」と頼みます。 しかし、老婆は芋を惜しんだのか、「この芋は食べられません」と言ってしまいました。 その言葉をきっかけに、里芋は煮ても焼いても食べられなくなり、以来「不喰芋(くわずいも)」と呼ばれるようになったのです。 それでも慈悲深い空海さんは、この芋に薬効を残し、現在では胃腸の妙薬として親しまれています。 この伝説からは、空海さんが仏に守護されていた修行者であり、同時に物質に霊力を宿す“加持力”を備えた特別な存在であったことがうかがえます。そして、「与えること、分かち合うこと」の大切さが教訓として読み取れる逸話でもあります。 現在、不喰芋の畑は最御崎寺本堂のそばで見ることができます。

老婆のひと言で芋が食べられなくなった?里芋が胃腸薬に… あれはまだ平安時代のこと、空海さんがまだ若き青年として、「虚空蔵聞持の法」の修行を行うために室戸に錫杖を置いた頃のことです。 ある日、現在の水掛地蔵菩薩群近くの小川で、老婆が里芋を洗っている姿に出会いました。 空腹に耐えかねた空海さんは、老婆に「里芋を一ついただけないでしょうか」と頼みます。 しかし、老婆は芋を惜しんだのか、「この芋は食べられません」と言ってしまいました。 その言葉をきっかけに、里芋は煮ても焼いても食べられなくなり、以来「不喰芋(くわずいも)」と呼ばれるようになったのです。 それでも慈悲深い空海さんは、この芋に薬効を残し、現在では胃腸の妙薬として親しまれています。 この伝説からは、空海さんが仏に守護されていた修行者であり、同時に物質に霊力を宿す“加持力”を備えた特別な存在であったことがうかがえます。そして、「与えること、分かち合うこと」の大切さが教訓として読み取れる逸話でもあります。 現在、不喰芋の畑は最御崎寺本堂のそばで見ることができます。 -

室戸と空海さん

弘法大師空海は、室戸岬の荒々しい大自然の中で悟りを開き、 眼前に広がる“空と海”から僧名を得て、今も室戸に数々の伝説と深い信仰を刻んでいます。 四国高知の南東端、三方に太平洋を一望できる室戸岬。 そこに人の横顔に見える天然の奇岩があります。 この横顔は室戸では真言宗の開祖・弘法大師空海のものと言われていて、地元の人々が空海を慕い、大切にする想いを感じることができます。 室戸の人々は弘法大師のことを親しみを込めて「空海さん」と呼びます。 空海さんは奈良時代の終わり(774年)讃岐の国・多度郡(香川県北部)の豪族、佐伯直田公の子、眞魚として生まれました。 田公は眞魚を官僚にするため18歳の時に大学に入学させますが、眞魚は入学後にある修行僧から虚空蔵求聞持法という修行法を授かりこれに傾倒します。 この虚空蔵求聞持法を実践すべく訪れたのが、当時「最」(ほつ)と呼ばれていた最果ての地、室戸岬なのです。 虚空蔵求聞持法は真言を百万遍唱えることで、あらゆる経典を記憶できる力を得ようとする過酷な修行法です。 険峻な岩山が林立し、雄大な太平洋が迫る室戸の大自然の中で、自分を極限まで追い込んだ時、ついに眞魚は、金星が空に虚空地蔵菩薩の御姿として輝き、自分の中に飛び込んでくるという神秘体験を経て、室戸の御厨人窟にて悟りを開きます。 そして洞窟の中から見えるものは、水平線に隔てられた「空」と「海」のみだったことから、自らを「空海」と名づけました。 人生の転機を得た空海さんは804年(31歳)、遣唐使の長期留学僧として唐に渡ります。唐にて修行し、わずか1年の修行で最上位の僧「遍照金剛」となった空海さんは806年に帰国します。そして帰国後すぐに天皇の勅願を受け、空海さんは全国各地に寺院を開創します。 第二の故郷とも言える室戸にも戻り、最御崎寺(ほつみさきじ)・津照寺(しんしょうじ)・金剛頂寺(こんごうちょうじ)の三寺を開創しました。 現在この三寺は四国八十八箇所の札所となり、全国からお遍路さんが訪れるとともに、地元の人々から信仰を集めています。 また空海さんは室戸に数多くの伝説を残していて、今もその足跡を辿ることができます。 室戸岬・最御崎寺には空海の七不思議、 くわずいも・鐘石・一夜建立の岩屋・明星石・行水の池・目洗いの池・捻岩があり、金剛頂寺でも一粒万倍の釜や弘法大師行状絵詞の逸話のレリーフを見ることができます。 室戸市は太古の地殻変動の痕跡が表出し市全体が貴重な地質遺産として世界ジオパークに認定されています。 その不思議で珍しい風景と空海さんの伝説と信仰が一体となって、神秘的な歴史のロマンを感じさせる美しい地域です。 空海伝説とジオパークを巡る旅・室戸にぜひ足を運んでみてください。

弘法大師空海は、室戸岬の荒々しい大自然の中で悟りを開き、 眼前に広がる“空と海”から僧名を得て、今も室戸に数々の伝説と深い信仰を刻んでいます。 四国高知の南東端、三方に太平洋を一望できる室戸岬。 そこに人の横顔に見える天然の奇岩があります。 この横顔は室戸では真言宗の開祖・弘法大師空海のものと言われていて、地元の人々が空海を慕い、大切にする想いを感じることができます。 室戸の人々は弘法大師のことを親しみを込めて「空海さん」と呼びます。 空海さんは奈良時代の終わり(774年)讃岐の国・多度郡(香川県北部)の豪族、佐伯直田公の子、眞魚として生まれました。 田公は眞魚を官僚にするため18歳の時に大学に入学させますが、眞魚は入学後にある修行僧から虚空蔵求聞持法という修行法を授かりこれに傾倒します。 この虚空蔵求聞持法を実践すべく訪れたのが、当時「最」(ほつ)と呼ばれていた最果ての地、室戸岬なのです。 虚空蔵求聞持法は真言を百万遍唱えることで、あらゆる経典を記憶できる力を得ようとする過酷な修行法です。 険峻な岩山が林立し、雄大な太平洋が迫る室戸の大自然の中で、自分を極限まで追い込んだ時、ついに眞魚は、金星が空に虚空地蔵菩薩の御姿として輝き、自分の中に飛び込んでくるという神秘体験を経て、室戸の御厨人窟にて悟りを開きます。 そして洞窟の中から見えるものは、水平線に隔てられた「空」と「海」のみだったことから、自らを「空海」と名づけました。 人生の転機を得た空海さんは804年(31歳)、遣唐使の長期留学僧として唐に渡ります。唐にて修行し、わずか1年の修行で最上位の僧「遍照金剛」となった空海さんは806年に帰国します。そして帰国後すぐに天皇の勅願を受け、空海さんは全国各地に寺院を開創します。 第二の故郷とも言える室戸にも戻り、最御崎寺(ほつみさきじ)・津照寺(しんしょうじ)・金剛頂寺(こんごうちょうじ)の三寺を開創しました。 現在この三寺は四国八十八箇所の札所となり、全国からお遍路さんが訪れるとともに、地元の人々から信仰を集めています。 また空海さんは室戸に数多くの伝説を残していて、今もその足跡を辿ることができます。 室戸岬・最御崎寺には空海の七不思議、 くわずいも・鐘石・一夜建立の岩屋・明星石・行水の池・目洗いの池・捻岩があり、金剛頂寺でも一粒万倍の釜や弘法大師行状絵詞の逸話のレリーフを見ることができます。 室戸市は太古の地殻変動の痕跡が表出し市全体が貴重な地質遺産として世界ジオパークに認定されています。 その不思議で珍しい風景と空海さんの伝説と信仰が一体となって、神秘的な歴史のロマンを感じさせる美しい地域です。 空海伝説とジオパークを巡る旅・室戸にぜひ足を運んでみてください。 -

津照寺

太平洋を眺め下ろす断崖に佇む「航海安全の守り神」 ~漁師町を見守る津照寺 延命地蔵の数々の奇跡 四国高知の南東端、太平洋を三方に一望できる室戸岬。その室戸の室津港を見下ろす山の頂に宝珠山 真言院 津照寺(ほうしゅうざん しんごんいん しんしょうじ)があります。 参道から見上げると、長く続く125の急な石段と、朱と青に彩られた美しい鐘楼門があります。 空に向かって石段を一歩一歩登っていく途中で振り返ると、漁船が停泊する室津港と一面に広がる太平洋が一望でき、港と航行する船の安全を見守る本尊を持つ津照寺のご威光を感じ取れるようです。 このお寺は807年にこの地を訪れた真言宗の開祖・弘法大師空海が、この宝珠山が霊地であることを感じ取って、豊漁と海上の安全を祈願のため高さ1mほどの延命地蔵菩薩を彫り、お堂を建てて開基しました。 以来長年、地元の人々の信仰を集め、戦国時代には土佐国を支配した長宗我部氏が、江戸時代には藩主・山内氏が深く帰依していました。 このお寺は古くは「津寺」と呼ばれ、延命地蔵菩薩によるいくつもの御利益の逸話が残されています。 「今昔物語」には本堂が火災に遭ったとき地蔵菩薩が僧に姿を変え、それを村人に伝えたことで難を逃れた話があり、 「土佐日記」では平安時代の歌人で「古今和歌集」の選者である紀貫之が室津港に10日間留まり、海の荒波が治まるのを待ったといいます。 そして1602年、江戸時代には土佐藩主・山内一豊公が室戸沖で暴風雨に遭遇したとき、僧が現れ、舵(楫)を取って無事に一豊公を室津港まで送り届け姿を消したという話があります。 衣から滴る水を辿ると津照寺の本堂に行き着き、延命地蔵菩薩が濡れていたことから、一豊公は地蔵菩薩に救われたことを悟ります。 このことから延命地蔵菩薩は楫取地蔵(かじとりじぞう)とも呼ばれるようになりました。 また1742年の寛保の大火の際にも地蔵菩薩が僧侶の姿となって人々を救ったとの逸話が残されています。 数々の逸話を持った津照寺は、お遍路・四国八十八箇所の第二十五番札所でもあり、今も多くの人々が訪れます。

太平洋を眺め下ろす断崖に佇む「航海安全の守り神」 ~漁師町を見守る津照寺 延命地蔵の数々の奇跡 四国高知の南東端、太平洋を三方に一望できる室戸岬。その室戸の室津港を見下ろす山の頂に宝珠山 真言院 津照寺(ほうしゅうざん しんごんいん しんしょうじ)があります。 参道から見上げると、長く続く125の急な石段と、朱と青に彩られた美しい鐘楼門があります。 空に向かって石段を一歩一歩登っていく途中で振り返ると、漁船が停泊する室津港と一面に広がる太平洋が一望でき、港と航行する船の安全を見守る本尊を持つ津照寺のご威光を感じ取れるようです。 このお寺は807年にこの地を訪れた真言宗の開祖・弘法大師空海が、この宝珠山が霊地であることを感じ取って、豊漁と海上の安全を祈願のため高さ1mほどの延命地蔵菩薩を彫り、お堂を建てて開基しました。 以来長年、地元の人々の信仰を集め、戦国時代には土佐国を支配した長宗我部氏が、江戸時代には藩主・山内氏が深く帰依していました。 このお寺は古くは「津寺」と呼ばれ、延命地蔵菩薩によるいくつもの御利益の逸話が残されています。 「今昔物語」には本堂が火災に遭ったとき地蔵菩薩が僧に姿を変え、それを村人に伝えたことで難を逃れた話があり、 「土佐日記」では平安時代の歌人で「古今和歌集」の選者である紀貫之が室津港に10日間留まり、海の荒波が治まるのを待ったといいます。 そして1602年、江戸時代には土佐藩主・山内一豊公が室戸沖で暴風雨に遭遇したとき、僧が現れ、舵(楫)を取って無事に一豊公を室津港まで送り届け姿を消したという話があります。 衣から滴る水を辿ると津照寺の本堂に行き着き、延命地蔵菩薩が濡れていたことから、一豊公は地蔵菩薩に救われたことを悟ります。 このことから延命地蔵菩薩は楫取地蔵(かじとりじぞう)とも呼ばれるようになりました。 また1742年の寛保の大火の際にも地蔵菩薩が僧侶の姿となって人々を救ったとの逸話が残されています。 数々の逸話を持った津照寺は、お遍路・四国八十八箇所の第二十五番札所でもあり、今も多くの人々が訪れます。 -

金剛頂寺

弘法大師空海ゆかりの悠久の歴史・金剛頂寺 ~伝説と静寂に包まれた原生林のパワースポット~ 四国高知の南東端、三方に太平洋が広がる室戸岬。 そこから10キロほど北西に車を走らせた三角山の中腹に龍頭山 光明院 金剛頂寺(りゅうずざん こうみょういん こんごうちょうじ)があります。 椎の原生林が広がる寺域は3万3000㎡もあり、駐車場から続く石段の周囲に立ち並ぶ木々が陽光を遮って涼しく静寂に満ちています。 石段を登っていくと山門があり仁王像が睨みを利かせています。 少し歩くと木々の切れ間から土佐湾に突き出た行当岬の先に光る太平洋が一望でき、とても清々しい気分です。 そして、さらに厄落としの石段を登ると広い参道が広がり、右手に大きな鯨供養塔、正面に荘厳な本堂が姿を見せます。 金剛頂寺は真言宗の開祖・弘法大師空海が807年平城天皇の命により本尊・薬師如来を造り創建されました。 薬師如来像は開山以来の秘仏で、空海の手により完成したとき、像が自分で本堂の扉を開けて鎮座したという伝説が残されています。 この金箔塗の本尊は毎年大晦日から正月8日まで御開帳されます。 普段は素地の薬師如来立像や日光月光菩薩立像、十二神将、不動明王半跏像などを拝観できます。 金剛頂寺には空海の残したいくつかの伝説が記されています。 石段を登って左側、大師堂の裏には空海の生涯を描いた絵巻物の一節が3枚の青銅板に刻まれています。 青年時代の空海が室戸をうろつく魔物を説得して足摺岬の方へ追い払った「天狗問答」。 楠のウロに空海が自らの姿を描き結界として魔物を寄せ付けないようにした「金剛定額」。室戸岬の海岸で修行の障害となった毒龍を呪いで四散させた「室戸伏龍」。 この3つのレリーフを見ることができます。 そして大師堂の隣には古びた大きな釜が飾られています。この釜で空海が495gの米を炊いたところ1万倍にもなり、飢えた人々を救ったことから「一粒万倍の釜」と呼ばれ、今も大切にされています。 他にも境内の霊宝館には、空海が修行中に使用した旅壇具や経典、密教法具等の国の重要文化財が保存されています。 弘法大師・空海の所縁が深い金剛頂寺は、お遍路・四国八十八箇所の第二十六番札所でもあり、今も多くの人々が訪れます。

弘法大師空海ゆかりの悠久の歴史・金剛頂寺 ~伝説と静寂に包まれた原生林のパワースポット~ 四国高知の南東端、三方に太平洋が広がる室戸岬。 そこから10キロほど北西に車を走らせた三角山の中腹に龍頭山 光明院 金剛頂寺(りゅうずざん こうみょういん こんごうちょうじ)があります。 椎の原生林が広がる寺域は3万3000㎡もあり、駐車場から続く石段の周囲に立ち並ぶ木々が陽光を遮って涼しく静寂に満ちています。 石段を登っていくと山門があり仁王像が睨みを利かせています。 少し歩くと木々の切れ間から土佐湾に突き出た行当岬の先に光る太平洋が一望でき、とても清々しい気分です。 そして、さらに厄落としの石段を登ると広い参道が広がり、右手に大きな鯨供養塔、正面に荘厳な本堂が姿を見せます。 金剛頂寺は真言宗の開祖・弘法大師空海が807年平城天皇の命により本尊・薬師如来を造り創建されました。 薬師如来像は開山以来の秘仏で、空海の手により完成したとき、像が自分で本堂の扉を開けて鎮座したという伝説が残されています。 この金箔塗の本尊は毎年大晦日から正月8日まで御開帳されます。 普段は素地の薬師如来立像や日光月光菩薩立像、十二神将、不動明王半跏像などを拝観できます。 金剛頂寺には空海の残したいくつかの伝説が記されています。 石段を登って左側、大師堂の裏には空海の生涯を描いた絵巻物の一節が3枚の青銅板に刻まれています。 青年時代の空海が室戸をうろつく魔物を説得して足摺岬の方へ追い払った「天狗問答」。 楠のウロに空海が自らの姿を描き結界として魔物を寄せ付けないようにした「金剛定額」。室戸岬の海岸で修行の障害となった毒龍を呪いで四散させた「室戸伏龍」。 この3つのレリーフを見ることができます。 そして大師堂の隣には古びた大きな釜が飾られています。この釜で空海が495gの米を炊いたところ1万倍にもなり、飢えた人々を救ったことから「一粒万倍の釜」と呼ばれ、今も大切にされています。 他にも境内の霊宝館には、空海が修行中に使用した旅壇具や経典、密教法具等の国の重要文化財が保存されています。 弘法大師・空海の所縁が深い金剛頂寺は、お遍路・四国八十八箇所の第二十六番札所でもあり、今も多くの人々が訪れます。 -

室戸岬灯台まつり

室戸岬のシンボルでもある「白亜の灯台」は初灯から120年あまりを迎えており、 そのレンズは日本最大級を誇る2m60cmと大きく、光達距離は49kmに達します。 「室戸岬灯台まつり」では、普段は入ることができない、室戸岬灯台内部見学、また最御崎寺宝物殿も見学できます。ぜひお楽しみください。 こども灯台守の募集もしてます☆

室戸岬のシンボルでもある「白亜の灯台」は初灯から120年あまりを迎えており、 そのレンズは日本最大級を誇る2m60cmと大きく、光達距離は49kmに達します。 「室戸岬灯台まつり」では、普段は入ることができない、室戸岬灯台内部見学、また最御崎寺宝物殿も見学できます。ぜひお楽しみください。 こども灯台守の募集もしてます☆ -

捻岩(ねじれいわ)

母親のピンチに岩をねじった? 嵐から母を隠す空海さんの孝心 あれはまだ平安時代のこと、空海さんがまだ青年期に室戸岬山頂で修行していた頃です。 息子を案じた母・玉依御前が、讃岐国多度郡屛風ヶ浦(現在の香川県善通寺)から室戸を訪ねてきました。 ところが修行場へ向かう途中、激しい嵐に見舞われ、玉依御前は倒れてしまいます。 その危機を察知した空海さんは、法力をもって岩をねじ曲げ洞窟を生み出し、母をそこへ避難させたうえで、呪文を唱えて嵐を鎮めたと伝えられています。 この伝説は、空海さんが自然の摂理すらも超越する霊力を備えた存在であることを示すと同時に、母を守ろうとする深い孝心を描いた逸話でもあります。 空海さんが捻じったとされるこの岩は、最御崎寺へ向かう遍路道の途中で今も見ることができます。

母親のピンチに岩をねじった? 嵐から母を隠す空海さんの孝心 あれはまだ平安時代のこと、空海さんがまだ青年期に室戸岬山頂で修行していた頃です。 息子を案じた母・玉依御前が、讃岐国多度郡屛風ヶ浦(現在の香川県善通寺)から室戸を訪ねてきました。 ところが修行場へ向かう途中、激しい嵐に見舞われ、玉依御前は倒れてしまいます。 その危機を察知した空海さんは、法力をもって岩をねじ曲げ洞窟を生み出し、母をそこへ避難させたうえで、呪文を唱えて嵐を鎮めたと伝えられています。 この伝説は、空海さんが自然の摂理すらも超越する霊力を備えた存在であることを示すと同時に、母を守ろうとする深い孝心を描いた逸話でもあります。 空海さんが捻じったとされるこの岩は、最御崎寺へ向かう遍路道の途中で今も見ることができます。 -

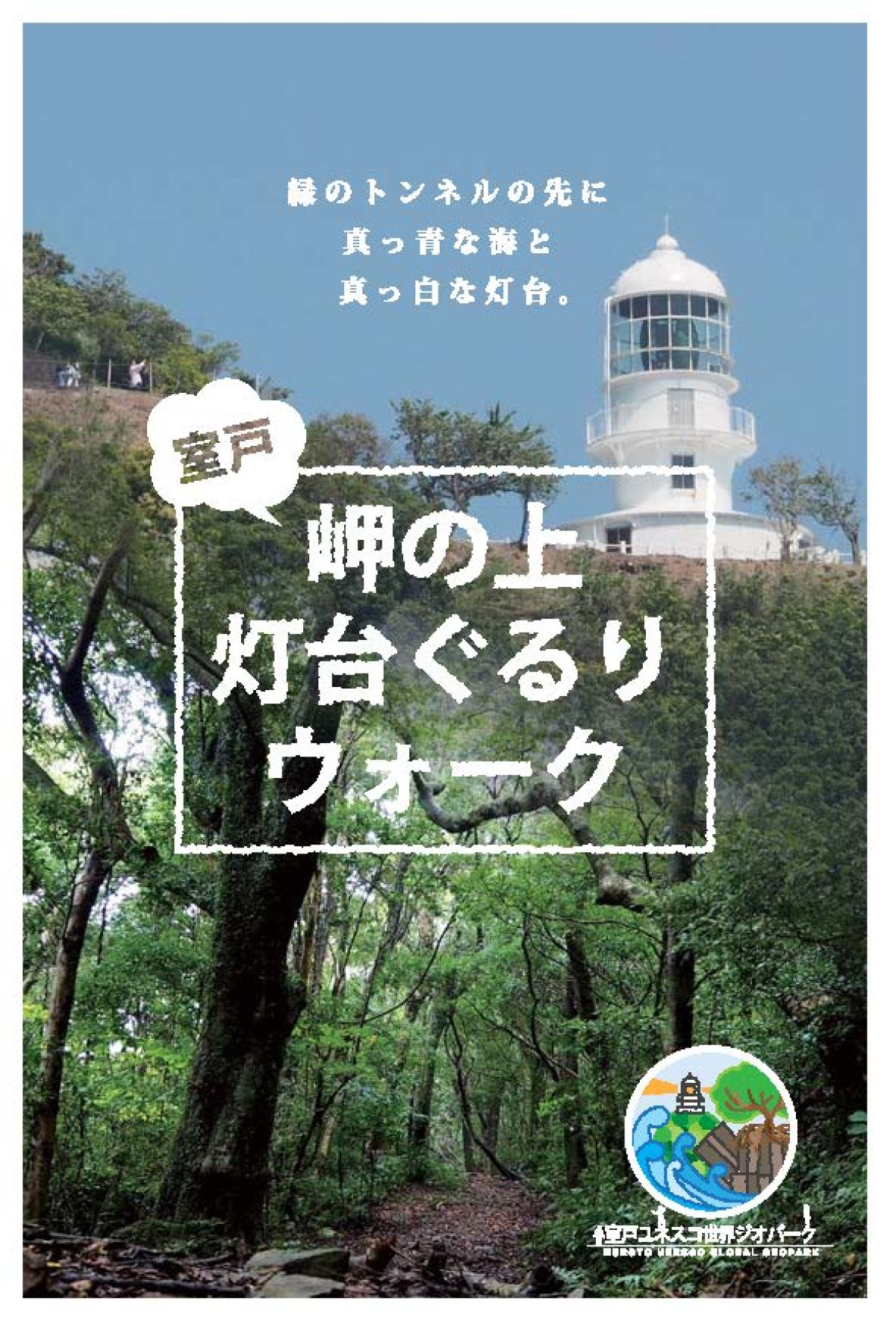

岬の上 灯台ぐるりウォーク

室戸世界ジオパークの魅力は、海岸沿いだけに留まりません。灯台周辺を歩いてめぐる『岬めぐりウォーク』では、かつては深海だった場所をめぐります。波の音や鳥のさえずり、風が森を抜ける音をBGMに、灯台へと続く森の小道~灯台~最御崎寺の境内を、ガイドと一緒にのんびり散策するコースです。

室戸世界ジオパークの魅力は、海岸沿いだけに留まりません。灯台周辺を歩いてめぐる『岬めぐりウォーク』では、かつては深海だった場所をめぐります。波の音や鳥のさえずり、風が森を抜ける音をBGMに、灯台へと続く森の小道~灯台~最御崎寺の境内を、ガイドと一緒にのんびり散策するコースです。 -

お遍路

弘法大師が悟りを開いた室戸の地 —厳しき修行の道場と八十八ヶ所霊場を辿る、祈りと覚悟の巡礼の旅 お遍路とは弘法大師空海が開創された八十八の札所を拠点としながら四国全周1400kmの霊場を巡る旅です。国と人々の安寧を願った弘法大師を慕い、足跡を共に歩み、現世を離れ霊場という聖域を巡る旅で、お遍路中は常に弘法大師と一緒にいる感覚を持つことから同行二人(どうぎょうににん)と表現されます。 四国ではお遍路は敬意をもって迎えられ、空海を慕う信心深い地元の人々から、お遍路さんに食べ物飲み物や休憩場所を提供するという「お接待文化」が現在も息づいています。 四国八十八ヶ所参りとは、お遍路と言えば白装束で徒歩という歩き遍路スタイルが有名です。現在では、外国の方の歩き遍路を見かけることも多いです。 歩き遍路の他に、お遍路ツアーへの参加や、車や自転車を利用する方もいらっしゃいます。全長1400kmに及ぶ壮大な聖地巡礼の旅ですので、一度に巡ることが時間的に難しい場合、八十八ヶ所を複数回に分けて巡る「区切り打ち」と呼ばれる方法もあります。 室戸には3つの札所があり、まず太平洋が一望できる見晴らしの良い室戸岬の山の上、室戸岬灯台のすぐ近くに弘法大師空海が西暦807年に建立したお寺「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。室戸岬は弘法大師が悟りを開いた「修行の道場」とされる土佐最初の霊場です。第24番札所として多くの巡礼者が訪れます。 そして25番札所 宝珠山眞言院 津照寺(しんしょうじ:つでら)26番札所 龍頭山光明院 金剛頂寺(こんごうちょうじ:にしでら)があります。 どの霊場も海が隆起してできた高地(海成段丘など)に建立されており、あちこちに地質学的に希少な特徴が見られます。

弘法大師が悟りを開いた室戸の地 —厳しき修行の道場と八十八ヶ所霊場を辿る、祈りと覚悟の巡礼の旅 お遍路とは弘法大師空海が開創された八十八の札所を拠点としながら四国全周1400kmの霊場を巡る旅です。国と人々の安寧を願った弘法大師を慕い、足跡を共に歩み、現世を離れ霊場という聖域を巡る旅で、お遍路中は常に弘法大師と一緒にいる感覚を持つことから同行二人(どうぎょうににん)と表現されます。 四国ではお遍路は敬意をもって迎えられ、空海を慕う信心深い地元の人々から、お遍路さんに食べ物飲み物や休憩場所を提供するという「お接待文化」が現在も息づいています。 四国八十八ヶ所参りとは、お遍路と言えば白装束で徒歩という歩き遍路スタイルが有名です。現在では、外国の方の歩き遍路を見かけることも多いです。 歩き遍路の他に、お遍路ツアーへの参加や、車や自転車を利用する方もいらっしゃいます。全長1400kmに及ぶ壮大な聖地巡礼の旅ですので、一度に巡ることが時間的に難しい場合、八十八ヶ所を複数回に分けて巡る「区切り打ち」と呼ばれる方法もあります。 室戸には3つの札所があり、まず太平洋が一望できる見晴らしの良い室戸岬の山の上、室戸岬灯台のすぐ近くに弘法大師空海が西暦807年に建立したお寺「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。室戸岬は弘法大師が悟りを開いた「修行の道場」とされる土佐最初の霊場です。第24番札所として多くの巡礼者が訪れます。 そして25番札所 宝珠山眞言院 津照寺(しんしょうじ:つでら)26番札所 龍頭山光明院 金剛頂寺(こんごうちょうじ:にしでら)があります。 どの霊場も海が隆起してできた高地(海成段丘など)に建立されており、あちこちに地質学的に希少な特徴が見られます。 -

お遍路

弘法大師が悟りを開いた室戸の地 —厳しき修行の道場と八十八ヶ所霊場を辿る、祈りと覚悟の巡礼の旅 お遍路とは弘法大師空海が開創された八十八の札所を拠点としながら四国全周1400kmの霊場を巡る旅です。国と人々の安寧を願った弘法大師を慕い、足跡を共に歩み、現世を離れ霊場という聖域を巡る旅で、お遍路中は常に弘法大師と一緒にいる感覚を持つことから同行二人(どうぎょうににん)と表現されます。 四国ではお遍路は敬意をもって迎えられ、空海を慕う信心深い地元の人々から、お遍路さんに食べ物飲み物や休憩場所を提供するという「お接待文化」が現在も息づいています。 四国八十八ヶ所参りとは、お遍路と言えば白装束で徒歩という歩き遍路スタイルが有名です。現在では、外国の方の歩き遍路を見かけることも多いです。 歩き遍路の他に、お遍路ツアーへの参加や、車や自転車を利用する方もいらっしゃいます。全長1400kmに及ぶ壮大な聖地巡礼の旅ですので、一度に巡ることが時間的に難しい場合、八十八ヶ所を複数回に分けて巡る「区切り打ち」と呼ばれる方法もあります。 室戸には3つの札所があり、まず太平洋が一望できる見晴らしの良い室戸岬の山の上、室戸岬灯台のすぐ近くに弘法大師空海が西暦807年に建立したお寺「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。室戸岬は弘法大師が悟りを開いた「修行の道場」とされる土佐最初の霊場です。第24番札所として多くの巡礼者が訪れます。 そして25番札所 宝珠山眞言院 津照寺(しんしょうじ:つでら)26番札所 龍頭山光明院 金剛頂寺(こんごうちょうじ:にしでら)があります。 どの霊場も海が隆起してできた高地(海成段丘など)に建立されており、あちこちに地質学的に希少な特徴が見られます。

弘法大師が悟りを開いた室戸の地 —厳しき修行の道場と八十八ヶ所霊場を辿る、祈りと覚悟の巡礼の旅 お遍路とは弘法大師空海が開創された八十八の札所を拠点としながら四国全周1400kmの霊場を巡る旅です。国と人々の安寧を願った弘法大師を慕い、足跡を共に歩み、現世を離れ霊場という聖域を巡る旅で、お遍路中は常に弘法大師と一緒にいる感覚を持つことから同行二人(どうぎょうににん)と表現されます。 四国ではお遍路は敬意をもって迎えられ、空海を慕う信心深い地元の人々から、お遍路さんに食べ物飲み物や休憩場所を提供するという「お接待文化」が現在も息づいています。 四国八十八ヶ所参りとは、お遍路と言えば白装束で徒歩という歩き遍路スタイルが有名です。現在では、外国の方の歩き遍路を見かけることも多いです。 歩き遍路の他に、お遍路ツアーへの参加や、車や自転車を利用する方もいらっしゃいます。全長1400kmに及ぶ壮大な聖地巡礼の旅ですので、一度に巡ることが時間的に難しい場合、八十八ヶ所を複数回に分けて巡る「区切り打ち」と呼ばれる方法もあります。 室戸には3つの札所があり、まず太平洋が一望できる見晴らしの良い室戸岬の山の上、室戸岬灯台のすぐ近くに弘法大師空海が西暦807年に建立したお寺「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。室戸岬は弘法大師が悟りを開いた「修行の道場」とされる土佐最初の霊場です。第24番札所として多くの巡礼者が訪れます。 そして25番札所 宝珠山眞言院 津照寺(しんしょうじ:つでら)26番札所 龍頭山光明院 金剛頂寺(こんごうちょうじ:にしでら)があります。 どの霊場も海が隆起してできた高地(海成段丘など)に建立されており、あちこちに地質学的に希少な特徴が見られます。 -

室戸岬最御崎寺遍路センター

室戸岬 最御崎寺 へんろセンターは、名前のとおり、四国八十八箇所霊場の第二十四番札所・最御崎寺のすぐそばにあります。室戸岬スカイラインの中程にあり、豊かな緑に囲まれた閑静な環境で、落ち着いた時間を過ごせます。 珍しいのは、弘法大師願い掛け風呂。浴槽にある像にお湯をかけながら、願掛けをします。お料理も好評。お遍路さんにやさしい宿です。(ひがしこうち旅HPより)

室戸岬 最御崎寺 へんろセンターは、名前のとおり、四国八十八箇所霊場の第二十四番札所・最御崎寺のすぐそばにあります。室戸岬スカイラインの中程にあり、豊かな緑に囲まれた閑静な環境で、落ち着いた時間を過ごせます。 珍しいのは、弘法大師願い掛け風呂。浴槽にある像にお湯をかけながら、願掛けをします。お料理も好評。お遍路さんにやさしい宿です。(ひがしこうち旅HPより) -

空海の七不思議

太平洋の潮騒が響く室戸岬に、千年以上の時を越えて語り継がれる「空海さん」の七つの奇跡 四国・高知の南東端に位置し、三方を太平洋に囲まれた室戸岬は、真言宗の開祖・弘法大師空海に深く縁のある地です。平安時代初期、険しい自然に身を置く修行を志した青年・空海は、この最果ての地を目指しました。 そして、その厳しい修行の中で悟りを開いた空海は、室戸に数々の伝説を残したのです。 今回は、空海の伝承の中でも「空海の七不思議」と呼ばれる神秘的な逸話を紐解いていきます。 これらの不思議は、空海の持つ霊力や、彼を親しみを込めて「空海さん」と呼ぶ室戸の人々とのつながりを象徴するものであり、 「空海伝説」「室戸の自然」「人々の信仰」が融合した、文化遺産ともいえる存在です。 空海の七不思議は次の7つです。詳しい説明は各ページにありますのでぜひご覧ください。 其の一 一夜建立の岩屋 空海さんが一夜で掘り抜いた岩の洞窟は現代の重機でも不可能?! 其の二 不喰芋(くわずいも) 老婆のひと言で芋が食べられなくなった?里芋が胃腸薬に… 其の三 捻れ岩 母親のピンチに岩をねじった? 嵐から母を隠す空海さんの孝心 其の四 鐘石 岩から鳴る金属音?! 冥界に祈りを届ける澄んだ鐘の音さん 其の五 明星石 海岸の岩々が光を放つ!空海さんの霊力で毒龍を退散?! 其の六 目洗いの池 池の水が目薬に?! 空海の霊力で今も真水が湧く奇跡の池に 其の七 行水の池 空海の清浄な霊力?! 行水の池は清らかに!こすった岩は滑らかに! 室戸岬の険しい自然の中に刻まれた「空海の七不思議」は、単なる伝説ではなく、空海さんの霊力と慈悲、そして人々の信仰が織りなす文化の記憶です。 それぞれの不思議には、空海という人が持っていた霊的な力と、それに込められた人々の感謝と畏敬の念が映し出されています。 空海を「弘法大師」という聖なる存在として敬うだけでなく、「空海さん」と親しみを込めて呼ぶ室戸の人々の信仰の深さが、今も語り継がれているのです。 どうぞ室戸を訪れて、自然の中に今なお残る空海さんの霊力を感じてみてください

太平洋の潮騒が響く室戸岬に、千年以上の時を越えて語り継がれる「空海さん」の七つの奇跡 四国・高知の南東端に位置し、三方を太平洋に囲まれた室戸岬は、真言宗の開祖・弘法大師空海に深く縁のある地です。平安時代初期、険しい自然に身を置く修行を志した青年・空海は、この最果ての地を目指しました。 そして、その厳しい修行の中で悟りを開いた空海は、室戸に数々の伝説を残したのです。 今回は、空海の伝承の中でも「空海の七不思議」と呼ばれる神秘的な逸話を紐解いていきます。 これらの不思議は、空海の持つ霊力や、彼を親しみを込めて「空海さん」と呼ぶ室戸の人々とのつながりを象徴するものであり、 「空海伝説」「室戸の自然」「人々の信仰」が融合した、文化遺産ともいえる存在です。 空海の七不思議は次の7つです。詳しい説明は各ページにありますのでぜひご覧ください。 其の一 一夜建立の岩屋 空海さんが一夜で掘り抜いた岩の洞窟は現代の重機でも不可能?! 其の二 不喰芋(くわずいも) 老婆のひと言で芋が食べられなくなった?里芋が胃腸薬に… 其の三 捻れ岩 母親のピンチに岩をねじった? 嵐から母を隠す空海さんの孝心 其の四 鐘石 岩から鳴る金属音?! 冥界に祈りを届ける澄んだ鐘の音さん 其の五 明星石 海岸の岩々が光を放つ!空海さんの霊力で毒龍を退散?! 其の六 目洗いの池 池の水が目薬に?! 空海の霊力で今も真水が湧く奇跡の池に 其の七 行水の池 空海の清浄な霊力?! 行水の池は清らかに!こすった岩は滑らかに! 室戸岬の険しい自然の中に刻まれた「空海の七不思議」は、単なる伝説ではなく、空海さんの霊力と慈悲、そして人々の信仰が織りなす文化の記憶です。 それぞれの不思議には、空海という人が持っていた霊的な力と、それに込められた人々の感謝と畏敬の念が映し出されています。 空海を「弘法大師」という聖なる存在として敬うだけでなく、「空海さん」と親しみを込めて呼ぶ室戸の人々の信仰の深さが、今も語り継がれているのです。 どうぞ室戸を訪れて、自然の中に今なお残る空海さんの霊力を感じてみてください