太平洋の潮騒が響く室戸岬に、千年以上の時を越えて語り継がれる「空海さん」の七つの奇跡

四国・高知の南東端に位置し、三方を太平洋に囲まれた室戸岬は、真言宗の開祖・弘法大師空海に深く縁のある地です。平安時代初期、険しい自然に身を置く修行を志した青年・空海は、この最果ての地を目指しました。

そして、その厳しい修行の中で悟りを開いた空海は、室戸に数々の伝説を残したのです。

今回は、空海の伝承の中でも「空海の七不思議」と呼ばれる神秘的な逸話を紐解いていきます。

これらの不思議は、空海の持つ霊力や、彼を親しみを込めて「空海さん」と呼ぶ室戸の人々とのつながりを象徴するものであり、

「空海伝説」「室戸の自然」「人々の信仰」が融合した、文化遺産ともいえる存在です。

空海の七不思議は次の7つです。詳しい説明は各ページにありますのでぜひご覧ください。

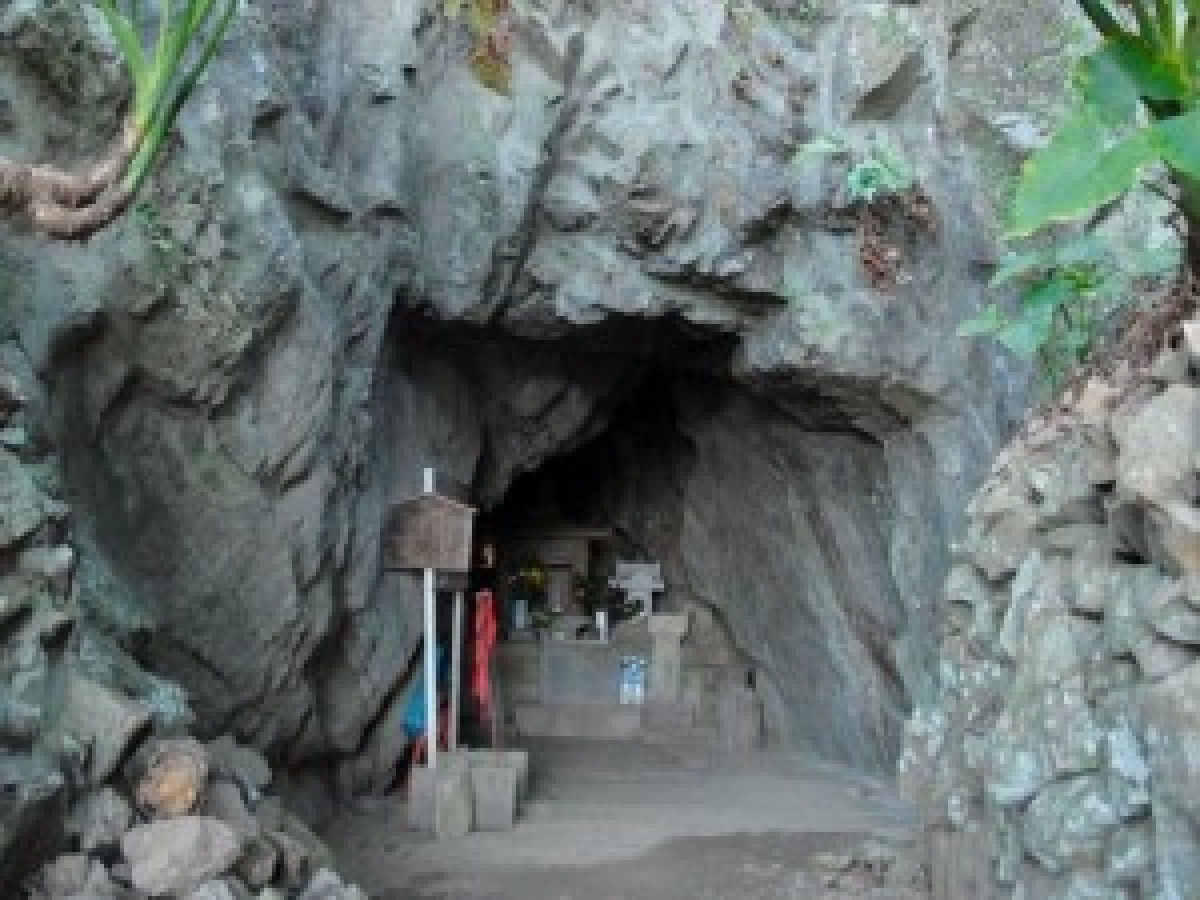

其の一 一夜建立の岩屋

空海さんが一夜で掘り抜いた岩の洞窟は現代の重機でも不可能?!

其の二 不喰芋(くわずいも)

老婆のひと言で芋が食べられなくなった?里芋が胃腸薬に…

其の三 捻れ岩

母親のピンチに岩をねじった? 嵐から母を隠す空海さんの孝心

其の四 鐘石

岩から鳴る金属音?! 冥界に祈りを届ける澄んだ鐘の音さん

其の五 明星石

海岸の岩々が光を放つ!空海さんの霊力で毒龍を退散?!

其の六 目洗いの池

池の水が目薬に?! 空海の霊力で今も真水が湧く奇跡の池に

其の七 行水の池

空海の清浄な霊力?! 行水の池は清らかに!こすった岩は滑らかに!

室戸岬の険しい自然の中に刻まれた「空海の七不思議」は、単なる伝説ではなく、空海さんの霊力と慈悲、そして人々の信仰が織りなす文化の記憶です。

それぞれの不思議には、空海という人が持っていた霊的な力と、それに込められた人々の感謝と畏敬の念が映し出されています。

空海を「弘法大師」という聖なる存在として敬うだけでなく、「空海さん」と親しみを込めて呼ぶ室戸の人々の信仰の深さが、今も語り継がれているのです。

どうぞ室戸を訪れて、自然の中に今なお残る空海さんの霊力を感じてみてください

空海の七不思議

<続きを読む>

「空海の七不思議」と室戸のつながり

-

一夜建立の岩屋

空海が一夜で掘り抜いた岩の洞窟は現代の重機でも不可能?! 室戸岬の山の上、灯台の裏手に真言宗の開祖・弘法大師空海が平安時代(西暦807年)に建立したに立派な寺院「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。 この最御崎寺に向かう遍路道沿いに、修行中の青年空海さんが一夜にして掘り進めたと伝えられる、間口1.2メートル・高さ1.3メートル・奥行き9メートルの洞窟があります。 その規模は、現代でさえ重機を使っても一晩では完成が難しいとされるほどです。 実際には、自然の力によって形成された海蝕洞窟である可能性が高いと考えられています。 しかし、空海さんが超人的な霊力を持っていたと人々が信じていたことから、「一夜で築いた」という伝説が生まれたのでしょう。 この岩屋にはかつて、空海さんが唐から持ち帰ったとされる如意輪観音半跏像が祀られていました。そのことから別名「観音窟」とも呼ばれ、現在も霊場として、お遍路さんをはじめ多くの人々が訪れています。 なお、如意輪観音菩薩は現在、最御崎寺の宝物殿に安置されており、岩屋には代わりに七観音が祀られています。

空海が一夜で掘り抜いた岩の洞窟は現代の重機でも不可能?! 室戸岬の山の上、灯台の裏手に真言宗の開祖・弘法大師空海が平安時代(西暦807年)に建立したに立派な寺院「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。 この最御崎寺に向かう遍路道沿いに、修行中の青年空海さんが一夜にして掘り進めたと伝えられる、間口1.2メートル・高さ1.3メートル・奥行き9メートルの洞窟があります。 その規模は、現代でさえ重機を使っても一晩では完成が難しいとされるほどです。 実際には、自然の力によって形成された海蝕洞窟である可能性が高いと考えられています。 しかし、空海さんが超人的な霊力を持っていたと人々が信じていたことから、「一夜で築いた」という伝説が生まれたのでしょう。 この岩屋にはかつて、空海さんが唐から持ち帰ったとされる如意輪観音半跏像が祀られていました。そのことから別名「観音窟」とも呼ばれ、現在も霊場として、お遍路さんをはじめ多くの人々が訪れています。 なお、如意輪観音菩薩は現在、最御崎寺の宝物殿に安置されており、岩屋には代わりに七観音が祀られています。 -

喰わず芋

老婆のひと言で芋が食べられなくなった?里芋が胃腸薬に… あれはまだ平安時代のこと、空海さんがまだ若き青年として、「虚空蔵聞持の法」の修行を行うために室戸に錫杖を置いた頃のことです。 ある日、現在の水掛地蔵菩薩群近くの小川で、老婆が里芋を洗っている姿に出会いました。 空腹に耐えかねた空海さんは、老婆に「里芋を一ついただけないでしょうか」と頼みます。 しかし、老婆は芋を惜しんだのか、「この芋は食べられません」と言ってしまいました。 その言葉をきっかけに、里芋は煮ても焼いても食べられなくなり、以来「不喰芋(くわずいも)」と呼ばれるようになったのです。 それでも慈悲深い空海さんは、この芋に薬効を残し、現在では胃腸の妙薬として親しまれています。 この伝説からは、空海さんが仏に守護されていた修行者であり、同時に物質に霊力を宿す“加持力”を備えた特別な存在であったことがうかがえます。そして、「与えること、分かち合うこと」の大切さが教訓として読み取れる逸話でもあります。 現在、不喰芋の畑は最御崎寺本堂のそばで見ることができます。

老婆のひと言で芋が食べられなくなった?里芋が胃腸薬に… あれはまだ平安時代のこと、空海さんがまだ若き青年として、「虚空蔵聞持の法」の修行を行うために室戸に錫杖を置いた頃のことです。 ある日、現在の水掛地蔵菩薩群近くの小川で、老婆が里芋を洗っている姿に出会いました。 空腹に耐えかねた空海さんは、老婆に「里芋を一ついただけないでしょうか」と頼みます。 しかし、老婆は芋を惜しんだのか、「この芋は食べられません」と言ってしまいました。 その言葉をきっかけに、里芋は煮ても焼いても食べられなくなり、以来「不喰芋(くわずいも)」と呼ばれるようになったのです。 それでも慈悲深い空海さんは、この芋に薬効を残し、現在では胃腸の妙薬として親しまれています。 この伝説からは、空海さんが仏に守護されていた修行者であり、同時に物質に霊力を宿す“加持力”を備えた特別な存在であったことがうかがえます。そして、「与えること、分かち合うこと」の大切さが教訓として読み取れる逸話でもあります。 現在、不喰芋の畑は最御崎寺本堂のそばで見ることができます。 -

鐘石

岩から鳴る金属音?! 冥界に祈りを届ける澄んだ鐘の音 現在、最御崎寺の境内に鎮座する、約1メートル四方の丸みを帯びた岩は「鐘石」と呼ばれています。 添えられた小石で叩くと、石同士を打ち付けたとは思えないほど澄んだ金属音が響き渡り、その清らかな音色は冥界(死後の世界)にまで届くと伝えられています。 長い年月、人々は今は亡き人への祈りを込めて鐘石を叩いてきたのでしょう。 そのため、鐘石の表面には石を打ち付けた跡としていくつもの凹みが残されており、それらは無数の祈りと想いを静かに語りかけているようです。 最御崎寺は空海さんが開基した寺院であり、室戸岬の山頂は空海さんにとって重要な修行の地です。 そのような霊地にある鐘石を叩くことで、空海さんの霊力を借り、亡き人への祈りを冥界へ届けることができるのかもしれません。

岩から鳴る金属音?! 冥界に祈りを届ける澄んだ鐘の音 現在、最御崎寺の境内に鎮座する、約1メートル四方の丸みを帯びた岩は「鐘石」と呼ばれています。 添えられた小石で叩くと、石同士を打ち付けたとは思えないほど澄んだ金属音が響き渡り、その清らかな音色は冥界(死後の世界)にまで届くと伝えられています。 長い年月、人々は今は亡き人への祈りを込めて鐘石を叩いてきたのでしょう。 そのため、鐘石の表面には石を打ち付けた跡としていくつもの凹みが残されており、それらは無数の祈りと想いを静かに語りかけているようです。 最御崎寺は空海さんが開基した寺院であり、室戸岬の山頂は空海さんにとって重要な修行の地です。 そのような霊地にある鐘石を叩くことで、空海さんの霊力を借り、亡き人への祈りを冥界へ届けることができるのかもしれません。 -

目洗い池

池の水が目薬に?! 空海の霊力で今も真水が湧く奇跡の池に 室戸岬の乱礁遊歩道にひっそりと佇む「目洗いの池」には、空海さんの慈悲深さを伝える伝説が残されています。 あれはまだ平安時代のこと、修行中の若き空海さんは、眼病に苦しむ地元の人々を目の当たりにし、その痛みに心を寄せて池の水に加持を施しました。 すると、その水は清らかな霊水へと変化し、目に流すことで病が癒えるようになったと語り継がれています。 この池は不思議なことに、海岸近くにありながら真水が絶えることなく湧き続けており、干潮や満潮の影響も受けないといわれています。 この伝説は、苦しむ人々を救うために加持祈祷を行った空海さんの慈悲を示すものであり、彼の霊力が今なおこの地で効力を発揮し続けていることを物語っています。 そして、地元の人々の信仰が世代を超えて綿々と受け継がれていることを静かに教えてくれます。

池の水が目薬に?! 空海の霊力で今も真水が湧く奇跡の池に 室戸岬の乱礁遊歩道にひっそりと佇む「目洗いの池」には、空海さんの慈悲深さを伝える伝説が残されています。 あれはまだ平安時代のこと、修行中の若き空海さんは、眼病に苦しむ地元の人々を目の当たりにし、その痛みに心を寄せて池の水に加持を施しました。 すると、その水は清らかな霊水へと変化し、目に流すことで病が癒えるようになったと語り継がれています。 この池は不思議なことに、海岸近くにありながら真水が絶えることなく湧き続けており、干潮や満潮の影響も受けないといわれています。 この伝説は、苦しむ人々を救うために加持祈祷を行った空海さんの慈悲を示すものであり、彼の霊力が今なおこの地で効力を発揮し続けていることを物語っています。 そして、地元の人々の信仰が世代を超えて綿々と受け継がれていることを静かに教えてくれます。 -

捻岩(ねじれいわ)

母親のピンチに岩をねじった? 嵐から母を隠す空海さんの孝心 あれはまだ平安時代のこと、空海さんがまだ青年期に室戸岬山頂で修行していた頃です。 息子を案じた母・玉依御前が、讃岐国多度郡屛風ヶ浦(現在の香川県善通寺)から室戸を訪ねてきました。 ところが修行場へ向かう途中、激しい嵐に見舞われ、玉依御前は倒れてしまいます。 その危機を察知した空海さんは、法力をもって岩をねじ曲げ洞窟を生み出し、母をそこへ避難させたうえで、呪文を唱えて嵐を鎮めたと伝えられています。 この伝説は、空海さんが自然の摂理すらも超越する霊力を備えた存在であることを示すと同時に、母を守ろうとする深い孝心を描いた逸話でもあります。 空海さんが捻じったとされるこの岩は、最御崎寺へ向かう遍路道の途中で今も見ることができます。

母親のピンチに岩をねじった? 嵐から母を隠す空海さんの孝心 あれはまだ平安時代のこと、空海さんがまだ青年期に室戸岬山頂で修行していた頃です。 息子を案じた母・玉依御前が、讃岐国多度郡屛風ヶ浦(現在の香川県善通寺)から室戸を訪ねてきました。 ところが修行場へ向かう途中、激しい嵐に見舞われ、玉依御前は倒れてしまいます。 その危機を察知した空海さんは、法力をもって岩をねじ曲げ洞窟を生み出し、母をそこへ避難させたうえで、呪文を唱えて嵐を鎮めたと伝えられています。 この伝説は、空海さんが自然の摂理すらも超越する霊力を備えた存在であることを示すと同時に、母を守ろうとする深い孝心を描いた逸話でもあります。 空海さんが捻じったとされるこの岩は、最御崎寺へ向かう遍路道の途中で今も見ることができます。 -

明星石

明星石

のこと募集中。- LINE

海岸の岩々が光を放つ! 空海が霊力で毒龍を退散?! あれはまだ平安時代のこと、若き空海さんが室戸岬の海岸で修行していたある夜、海から「毒龍」が現れ、炎や毒煙を吐きながら、異形のものや妖怪たちを呼び寄せて修行を妨げたといいます。 空海さんは真言を唱えながら海に向かって唾を吐くと、その祈りに呼応するように海岸の石が光り輝き、その光に恐れをなした「毒龍」たちは逃げ去ったと伝えられています。 この光る石は、人々の間で密教の象徴である明星(金星)になぞらえられ、「明星石」と呼ばれるようになりました。 明星石は、鉱物の結晶が輝きを放つ「斑レイ岩」であり、空海さんの法力に対する信仰と結びついて、「幸せの石」として崇められています。 その光には「邪を祓い、光で導く力」があると信じられており、現在も室戸岬の海岸で見ることができます。 -

行水の池

行水の池

のこと募集中。- LINE

空海の清浄な霊力?! 行水の池は清らかに!こすった岩は滑らかに! あれはまだ平安時代、若き空海さんが御厨人窟に暮らしながら修行していた頃、沐浴に使っていた池が今も御厨人窟のすぐ前に残されています。 この池は、満潮時に海水にさらされながらも濁ることなく澄み続け、真水のままであるという不思議な水源です。 池の目の前には「毘沙姑巌(びしゃごいわ)」という岩があり、空海さんが沐浴の際に背中をこすったため、岩肌が滑らかになったとも伝えられています。 この伝説は、空海さんの修行の厳しさと清浄さを象徴しており、現在でも池の水に触れることで心身の浄化や厄除けのご利益があると信じられています。 ここもまた、自然の中に空海さんの霊力が宿る霊地として、人々の信仰を集め続けています。 -

空海遍路文化会館

40mの巨岩の上に座る空海が見た太平洋 〜空海と室戸岬の関わりとお遍路への理解を深める「空海遍路文化会館」〜 四国高知の南東端、三方に太平洋を一望する室戸岬から、国道沿いを西に10㎞のところに「空海遍路文化会館」があります。 この場所には何千万年も前に海底に積もった砂が、砂岩となり盛り上がってきた40mもの「不動岩」があり、岩に登って海を見下ろすと、いたるところに世界的に希少な地質遺産があることでユネスコ世界ジオパークに認定された室戸市ならではの風景が広がります。 「不動岩」には海の安全を守る「波切不動」がまつられており、真言宗の開祖、弘法大師空海が太平洋に向かって座り修行をしたという「御座石」もあります。 そんな空海のゆかりの場所で、「空海遍路文化会館」は空海の聖地・室戸岬の歴史的・宗教的意義を将来に伝え、またお遍路さんに荷物を下ろし骨休めする休息の場として活用してもらうことを目的として設立されました。 この会館は、金剛頂寺の住職が2016年に建立したもので、木造2階建ての建築物は、驚くほど大きな木材が梁柱に使用された伝統的な木組みが特徴的な日本建築となっており、高度な建築技術は高い評価を受けています。外壁には、土佐漆喰による造形を見ることもできます。館内では空海と四国遍路文化を紹介する展示を見ることができます。 空海が悟りを開いたとされる室戸岬の地にふさわしい、祈りと巡礼文化を伝える施設となっています。

40mの巨岩の上に座る空海が見た太平洋 〜空海と室戸岬の関わりとお遍路への理解を深める「空海遍路文化会館」〜 四国高知の南東端、三方に太平洋を一望する室戸岬から、国道沿いを西に10㎞のところに「空海遍路文化会館」があります。 この場所には何千万年も前に海底に積もった砂が、砂岩となり盛り上がってきた40mもの「不動岩」があり、岩に登って海を見下ろすと、いたるところに世界的に希少な地質遺産があることでユネスコ世界ジオパークに認定された室戸市ならではの風景が広がります。 「不動岩」には海の安全を守る「波切不動」がまつられており、真言宗の開祖、弘法大師空海が太平洋に向かって座り修行をしたという「御座石」もあります。 そんな空海のゆかりの場所で、「空海遍路文化会館」は空海の聖地・室戸岬の歴史的・宗教的意義を将来に伝え、またお遍路さんに荷物を下ろし骨休めする休息の場として活用してもらうことを目的として設立されました。 この会館は、金剛頂寺の住職が2016年に建立したもので、木造2階建ての建築物は、驚くほど大きな木材が梁柱に使用された伝統的な木組みが特徴的な日本建築となっており、高度な建築技術は高い評価を受けています。外壁には、土佐漆喰による造形を見ることもできます。館内では空海と四国遍路文化を紹介する展示を見ることができます。 空海が悟りを開いたとされる室戸岬の地にふさわしい、祈りと巡礼文化を伝える施設となっています。 -

御厨人窟

“空と海”を見つめた洞窟 弘法大師・空海が悟り開いた室戸岬『御厨人窟』神秘と静寂に包まれるひととき 四国高知の東南端、室戸岬に波の浸食で削られた二つの洞窟があります。 御厨人窟(みくろど)と神明窟(しんめいくつ)という二つの洞窟には、真言宗の開祖である高僧、弘法大師・空海が修行し、悟りを開いたという伝説が残っています。 海を背にして右側の洞窟が空海が修行をされていたとされる神明窟(しんめいくつ) 左側が生活をされていたとされる御厨人窟(みくろど)で、どちらも奥行きは短い洞窟ですが、入ってみるとヒンヤリとして神聖清浄な雰囲気が漂います。 この洞窟は、空海が修行した1200年前は今よりも5m程低く、波打ち際に接近していて、若き修行僧は視界いっぱいに広がる青い空と海から「空海」の法名を得たとされています。(諸説あります) 大陸と海洋のプレートがぶつかり合う室戸岬は今も少しづつ隆起しつづけているのです。 空海が残した著書「三教指帰」には、弘法大師・空海は二十歳を過ぎる頃、「虚空蔵菩薩の真言」百万回を百日間にわたって唱える修行のため、虚空蔵菩薩の化身とされる明星(金星)がよく見える険しい山中や海岸を求め、四国の最果ての地、室戸岬を修行の場とした。 そして「洞窟の中で広がる海と空に対峙し、一心不乱に真言を唱えていると、その声がこだまとなって鳴り響き、虚空蔵菩薩の化身とされる夜明けの明星が私の体内に飛び込んできた」とあり、明星が口に飛び込み空海は悟りを開いたといわれています。 他にも室戸には空海が残した数々の伝説が点在しており、お遍路の札所となる最御崎寺・津照寺・金剛頂寺と、空海が開基したお寺を中心として、空海の足跡を辿ってみるのもお勧めです。

“空と海”を見つめた洞窟 弘法大師・空海が悟り開いた室戸岬『御厨人窟』神秘と静寂に包まれるひととき 四国高知の東南端、室戸岬に波の浸食で削られた二つの洞窟があります。 御厨人窟(みくろど)と神明窟(しんめいくつ)という二つの洞窟には、真言宗の開祖である高僧、弘法大師・空海が修行し、悟りを開いたという伝説が残っています。 海を背にして右側の洞窟が空海が修行をされていたとされる神明窟(しんめいくつ) 左側が生活をされていたとされる御厨人窟(みくろど)で、どちらも奥行きは短い洞窟ですが、入ってみるとヒンヤリとして神聖清浄な雰囲気が漂います。 この洞窟は、空海が修行した1200年前は今よりも5m程低く、波打ち際に接近していて、若き修行僧は視界いっぱいに広がる青い空と海から「空海」の法名を得たとされています。(諸説あります) 大陸と海洋のプレートがぶつかり合う室戸岬は今も少しづつ隆起しつづけているのです。 空海が残した著書「三教指帰」には、弘法大師・空海は二十歳を過ぎる頃、「虚空蔵菩薩の真言」百万回を百日間にわたって唱える修行のため、虚空蔵菩薩の化身とされる明星(金星)がよく見える険しい山中や海岸を求め、四国の最果ての地、室戸岬を修行の場とした。 そして「洞窟の中で広がる海と空に対峙し、一心不乱に真言を唱えていると、その声がこだまとなって鳴り響き、虚空蔵菩薩の化身とされる夜明けの明星が私の体内に飛び込んできた」とあり、明星が口に飛び込み空海は悟りを開いたといわれています。 他にも室戸には空海が残した数々の伝説が点在しており、お遍路の札所となる最御崎寺・津照寺・金剛頂寺と、空海が開基したお寺を中心として、空海の足跡を辿ってみるのもお勧めです。 -

お遍路

弘法大師が悟りを開いた室戸の地 —厳しき修行の道場と八十八ヶ所霊場を辿る、祈りと覚悟の巡礼の旅 お遍路とは弘法大師空海が開創された八十八の札所を拠点としながら四国全周1400kmの霊場を巡る旅です。国と人々の安寧を願った弘法大師を慕い、足跡を共に歩み、現世を離れ霊場という聖域を巡る旅で、お遍路中は常に弘法大師と一緒にいる感覚を持つことから同行二人(どうぎょうににん)と表現されます。 四国ではお遍路は敬意をもって迎えられ、空海を慕う信心深い地元の人々から、お遍路さんに食べ物飲み物や休憩場所を提供するという「お接待文化」が現在も息づいています。 四国八十八ヶ所参りとは、お遍路と言えば白装束で徒歩という歩き遍路スタイルが有名です。現在では、外国の方の歩き遍路を見かけることも多いです。 歩き遍路の他に、お遍路ツアーへの参加や、車や自転車を利用する方もいらっしゃいます。全長1400kmに及ぶ壮大な聖地巡礼の旅ですので、一度に巡ることが時間的に難しい場合、八十八ヶ所を複数回に分けて巡る「区切り打ち」と呼ばれる方法もあります。 室戸には3つの札所があり、まず太平洋が一望できる見晴らしの良い室戸岬の山の上、室戸岬灯台のすぐ近くに弘法大師空海が西暦807年に建立したお寺「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。室戸岬は弘法大師が悟りを開いた「修行の道場」とされる土佐最初の霊場です。第24番札所として多くの巡礼者が訪れます。 そして25番札所 宝珠山眞言院 津照寺(しんしょうじ:つでら)26番札所 龍頭山光明院 金剛頂寺(こんごうちょうじ:にしでら)があります。 どの霊場も海が隆起してできた高地(海成段丘など)に建立されており、あちこちに地質学的に希少な特徴が見られます。

弘法大師が悟りを開いた室戸の地 —厳しき修行の道場と八十八ヶ所霊場を辿る、祈りと覚悟の巡礼の旅 お遍路とは弘法大師空海が開創された八十八の札所を拠点としながら四国全周1400kmの霊場を巡る旅です。国と人々の安寧を願った弘法大師を慕い、足跡を共に歩み、現世を離れ霊場という聖域を巡る旅で、お遍路中は常に弘法大師と一緒にいる感覚を持つことから同行二人(どうぎょうににん)と表現されます。 四国ではお遍路は敬意をもって迎えられ、空海を慕う信心深い地元の人々から、お遍路さんに食べ物飲み物や休憩場所を提供するという「お接待文化」が現在も息づいています。 四国八十八ヶ所参りとは、お遍路と言えば白装束で徒歩という歩き遍路スタイルが有名です。現在では、外国の方の歩き遍路を見かけることも多いです。 歩き遍路の他に、お遍路ツアーへの参加や、車や自転車を利用する方もいらっしゃいます。全長1400kmに及ぶ壮大な聖地巡礼の旅ですので、一度に巡ることが時間的に難しい場合、八十八ヶ所を複数回に分けて巡る「区切り打ち」と呼ばれる方法もあります。 室戸には3つの札所があり、まず太平洋が一望できる見晴らしの良い室戸岬の山の上、室戸岬灯台のすぐ近くに弘法大師空海が西暦807年に建立したお寺「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。室戸岬は弘法大師が悟りを開いた「修行の道場」とされる土佐最初の霊場です。第24番札所として多くの巡礼者が訪れます。 そして25番札所 宝珠山眞言院 津照寺(しんしょうじ:つでら)26番札所 龍頭山光明院 金剛頂寺(こんごうちょうじ:にしでら)があります。 どの霊場も海が隆起してできた高地(海成段丘など)に建立されており、あちこちに地質学的に希少な特徴が見られます。 -

室戸と空海さん

弘法大師空海は、室戸岬の荒々しい大自然の中で悟りを開き、 眼前に広がる“空と海”から僧名を得て、今も室戸に数々の伝説と深い信仰を刻んでいます。 四国高知の南東端、三方に太平洋を一望できる室戸岬。 そこに人の横顔に見える天然の奇岩があります。 この横顔は室戸では真言宗の開祖・弘法大師空海のものと言われていて、地元の人々が空海を慕い、大切にする想いを感じることができます。 室戸の人々は弘法大師のことを親しみを込めて「空海さん」と呼びます。 空海さんは奈良時代の終わり(774年)讃岐の国・多度郡(香川県北部)の豪族、佐伯直田公の子、眞魚として生まれました。 田公は眞魚を官僚にするため18歳の時に大学に入学させますが、眞魚は入学後にある修行僧から虚空蔵求聞持法という修行法を授かりこれに傾倒します。 この虚空蔵求聞持法を実践すべく訪れたのが、当時「最」(ほつ)と呼ばれていた最果ての地、室戸岬なのです。 虚空蔵求聞持法は真言を百万遍唱えることで、あらゆる経典を記憶できる力を得ようとする過酷な修行法です。 険峻な岩山が林立し、雄大な太平洋が迫る室戸の大自然の中で、自分を極限まで追い込んだ時、ついに眞魚は、金星が空に虚空地蔵菩薩の御姿として輝き、自分の中に飛び込んでくるという神秘体験を経て、室戸の御厨人窟にて悟りを開きます。 そして洞窟の中から見えるものは、水平線に隔てられた「空」と「海」のみだったことから、自らを「空海」と名づけました。 人生の転機を得た空海さんは804年(31歳)、遣唐使の長期留学僧として唐に渡ります。唐にて修行し、わずか1年の修行で最上位の僧「遍照金剛」となった空海さんは806年に帰国します。そして帰国後すぐに天皇の勅願を受け、空海さんは全国各地に寺院を開創します。 第二の故郷とも言える室戸にも戻り、最御崎寺(ほつみさきじ)・津照寺(しんしょうじ)・金剛頂寺(こんごうちょうじ)の三寺を開創しました。 現在この三寺は四国八十八箇所の札所となり、全国からお遍路さんが訪れるとともに、地元の人々から信仰を集めています。 また空海さんは室戸に数多くの伝説を残していて、今もその足跡を辿ることができます。 室戸岬・最御崎寺には空海の七不思議、 くわずいも・鐘石・一夜建立の岩屋・明星石・行水の池・目洗いの池・捻岩があり、金剛頂寺でも一粒万倍の釜や弘法大師行状絵詞の逸話のレリーフを見ることができます。 室戸市は太古の地殻変動の痕跡が表出し市全体が貴重な地質遺産として世界ジオパークに認定されています。 その不思議で珍しい風景と空海さんの伝説と信仰が一体となって、神秘的な歴史のロマンを感じさせる美しい地域です。 空海伝説とジオパークを巡る旅・室戸にぜひ足を運んでみてください。

弘法大師空海は、室戸岬の荒々しい大自然の中で悟りを開き、 眼前に広がる“空と海”から僧名を得て、今も室戸に数々の伝説と深い信仰を刻んでいます。 四国高知の南東端、三方に太平洋を一望できる室戸岬。 そこに人の横顔に見える天然の奇岩があります。 この横顔は室戸では真言宗の開祖・弘法大師空海のものと言われていて、地元の人々が空海を慕い、大切にする想いを感じることができます。 室戸の人々は弘法大師のことを親しみを込めて「空海さん」と呼びます。 空海さんは奈良時代の終わり(774年)讃岐の国・多度郡(香川県北部)の豪族、佐伯直田公の子、眞魚として生まれました。 田公は眞魚を官僚にするため18歳の時に大学に入学させますが、眞魚は入学後にある修行僧から虚空蔵求聞持法という修行法を授かりこれに傾倒します。 この虚空蔵求聞持法を実践すべく訪れたのが、当時「最」(ほつ)と呼ばれていた最果ての地、室戸岬なのです。 虚空蔵求聞持法は真言を百万遍唱えることで、あらゆる経典を記憶できる力を得ようとする過酷な修行法です。 険峻な岩山が林立し、雄大な太平洋が迫る室戸の大自然の中で、自分を極限まで追い込んだ時、ついに眞魚は、金星が空に虚空地蔵菩薩の御姿として輝き、自分の中に飛び込んでくるという神秘体験を経て、室戸の御厨人窟にて悟りを開きます。 そして洞窟の中から見えるものは、水平線に隔てられた「空」と「海」のみだったことから、自らを「空海」と名づけました。 人生の転機を得た空海さんは804年(31歳)、遣唐使の長期留学僧として唐に渡ります。唐にて修行し、わずか1年の修行で最上位の僧「遍照金剛」となった空海さんは806年に帰国します。そして帰国後すぐに天皇の勅願を受け、空海さんは全国各地に寺院を開創します。 第二の故郷とも言える室戸にも戻り、最御崎寺(ほつみさきじ)・津照寺(しんしょうじ)・金剛頂寺(こんごうちょうじ)の三寺を開創しました。 現在この三寺は四国八十八箇所の札所となり、全国からお遍路さんが訪れるとともに、地元の人々から信仰を集めています。 また空海さんは室戸に数多くの伝説を残していて、今もその足跡を辿ることができます。 室戸岬・最御崎寺には空海の七不思議、 くわずいも・鐘石・一夜建立の岩屋・明星石・行水の池・目洗いの池・捻岩があり、金剛頂寺でも一粒万倍の釜や弘法大師行状絵詞の逸話のレリーフを見ることができます。 室戸市は太古の地殻変動の痕跡が表出し市全体が貴重な地質遺産として世界ジオパークに認定されています。 その不思議で珍しい風景と空海さんの伝説と信仰が一体となって、神秘的な歴史のロマンを感じさせる美しい地域です。 空海伝説とジオパークを巡る旅・室戸にぜひ足を運んでみてください。 -

室戸岬を楽しむ

室戸岬は高知県東南端の室戸市の突き出た頂点にあります。 遮るもののない視界いっぱいの太平洋の眺めは圧巻で、その美しさから「日本の渚・百選」に選定されています。 室戸の地では、大陸と海洋のプレートがぶつかり合い地面を隆起させて日本を生んだ地球の活動、断層を直接見ることができ、室戸市全域が、自然・文化遺産と関連した地質遺産を活用し持続可能な社会の実現を目指すユネスコ世界ジオパークに認定されています。 国際機関であるユネスコの世界ジオパークは日本には10地域しかありません。 海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線である、室戸ユネスコ世界ジオパークの南国情緒あふれる海岸線はアコウの木やウバメガシなどの亜熱帯性気候樹林や海岸植物が群生し、保全すべき優れた風景地として国から「室戸阿南海岸国定公園」にも指定されています。 室戸岬が歴史にあらわれるのは平安時代。 かの弘法大師空海が四国の最果ての地、室戸岬を修行の場としました。 明星が口に飛び込み悟りを開いたという洞窟(御厨人窟・みくろど)があり、この洞窟から見える空と海から「空海」の法名を得たとされています。(諸説あります) そして弘法大師は後に室戸岬で四国八十八ヶ所参りの第24番札所となる、室戸山明星院最御崎寺を開基します。最御崎寺で弘法大師が斧の秘技をもって製作したといわれる本尊「虚空蔵大菩薩」は秘仏となっています。 その他にも「目洗いの池」や「食わず芋」など、弘法大師はこの所縁の地で数々の伝説を残しました。室戸岬の遊歩道を歩きながら、その足跡を辿ってみるのもお勧めです。 なぜ弘法大師空海がこの室戸岬を修行の場として選んだのか? 若き日の空海を悟りへと導き、人生観を変えた絶景・室戸岬。ぜひ訪れてみてください! 訪れる際には、ぜひ地元の方の有志による「室戸市観光ガイドの会」のツアーに参加していただきたいです。 地元ガイドさんとのコミュニケーションを楽しみながら、ブラタ〇リ感覚で室戸の魅力に迫ることができます。

室戸岬は高知県東南端の室戸市の突き出た頂点にあります。 遮るもののない視界いっぱいの太平洋の眺めは圧巻で、その美しさから「日本の渚・百選」に選定されています。 室戸の地では、大陸と海洋のプレートがぶつかり合い地面を隆起させて日本を生んだ地球の活動、断層を直接見ることができ、室戸市全域が、自然・文化遺産と関連した地質遺産を活用し持続可能な社会の実現を目指すユネスコ世界ジオパークに認定されています。 国際機関であるユネスコの世界ジオパークは日本には10地域しかありません。 海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線である、室戸ユネスコ世界ジオパークの南国情緒あふれる海岸線はアコウの木やウバメガシなどの亜熱帯性気候樹林や海岸植物が群生し、保全すべき優れた風景地として国から「室戸阿南海岸国定公園」にも指定されています。 室戸岬が歴史にあらわれるのは平安時代。 かの弘法大師空海が四国の最果ての地、室戸岬を修行の場としました。 明星が口に飛び込み悟りを開いたという洞窟(御厨人窟・みくろど)があり、この洞窟から見える空と海から「空海」の法名を得たとされています。(諸説あります) そして弘法大師は後に室戸岬で四国八十八ヶ所参りの第24番札所となる、室戸山明星院最御崎寺を開基します。最御崎寺で弘法大師が斧の秘技をもって製作したといわれる本尊「虚空蔵大菩薩」は秘仏となっています。 その他にも「目洗いの池」や「食わず芋」など、弘法大師はこの所縁の地で数々の伝説を残しました。室戸岬の遊歩道を歩きながら、その足跡を辿ってみるのもお勧めです。 なぜ弘法大師空海がこの室戸岬を修行の場として選んだのか? 若き日の空海を悟りへと導き、人生観を変えた絶景・室戸岬。ぜひ訪れてみてください! 訪れる際には、ぜひ地元の方の有志による「室戸市観光ガイドの会」のツアーに参加していただきたいです。 地元ガイドさんとのコミュニケーションを楽しみながら、ブラタ〇リ感覚で室戸の魅力に迫ることができます。 -

乱礁遊歩道

空海伝説と奇岩が彩る「乱礁遊歩道」で、ユネスコ世界ジオパークの自然と歴史ロマンに触れる 室戸岬で癒しと発見の散策 四国高知の南東、室戸岬の先端には広大な太平洋を望む海岸沿い約2.6kmの遊歩道、「乱礁遊歩道」があります。 室戸ゆかりの二人の人物の石像、室戸青年大師像(空海像)と中岡慎太郎像をつなぐように作られたその遊歩道は、珍しい「植物相」や「地層」そして「伝説」と見どころ満載で、心地よい海風に吹かれながら散策すれば、室戸岬を心ゆくまで味わうことができます。 室戸青年大師像を南下していくとまず目につくのが海岸沿いにある大きな岩たちです。 聳え立つマグマの塊である「ビシャゴ岩」には自らの美しさに絶望し身を投げた、室戸三美女の一人「おさご」という女性の伝説があります。 他にも、岩が硬すぎて波に削られずに帽子の形に残された「エボシ岩」、海底の砂と泥が交互に積み重なった「タービダイト」、石を投げ乗せると子供が授かる「子授け岩」、「空海の横顔に見える岩」など海岸線には様々な奇岩を見ることができ、貴重な地質遺産から市全域がユネスコ世界ジオパークに認定された室戸を随所に感じることができます。 そして、真言宗を創始した高僧、弘法大師「空海」が悟りを開いたと言われる「御厨人窟」付近には空海の残した足跡が、遊歩道の中にも数多くあります。 まず「御厨人窟」のすぐ近くには修行中の空海が沐浴した「行水の池」。この池は満潮で海水が入るのにも関わらず真水のままだとされ、さらに空海は「ビシャゴ岩」で背中をこすり、岩を滑らかにしたといわれます。 空海が一晩で岩盤を掘って作ったと言われる「一夜建立の岩屋」(現代で重機使っても一晩は無理です)を過ぎると、空海が加持祈祷し民衆の眼病を直したと伝えられる「目洗いの池」が今もあります。 遊歩道を進むと、珍しい植物たちにも興味を惹かれます。温暖な気候の室戸では遊歩道の周りも本州では見たことのないような植物で囲まれています。 特に「アコウの木」は必見で、岩を這うような根と大きく広がる枝には驚かされます。 他にも室戸の特産品である土佐備長炭の原料となる「ウバメガシ」など珍しい亜熱帯性気候樹林や海岸植物が群生し、保全すべき優れた風景地として国から「室戸阿南海岸国定公園」にも指定されています。 中岡慎太郎像まで辿り着くと「ジオカフェ」があり、遊歩道を歩いてきた休憩にはピッタリです。見た目が黒くてインパクトがある「土佐備長炭」と「室戸海洋深層水の塩」を配合した「ジオソフト」や、ホットケーキ・ワッフルを「深層水コーヒー」などの飲み物とともに楽しむことができます。 訪れる際には、ぜひ地元の方の有志による「室戸市観光ガイドの会」のツアーに参加していただきたいです。地元ガイドさんとのコミュニケーションを楽しみながら、ブラタ〇リ感覚で室戸の魅力に迫ることができます。

空海伝説と奇岩が彩る「乱礁遊歩道」で、ユネスコ世界ジオパークの自然と歴史ロマンに触れる 室戸岬で癒しと発見の散策 四国高知の南東、室戸岬の先端には広大な太平洋を望む海岸沿い約2.6kmの遊歩道、「乱礁遊歩道」があります。 室戸ゆかりの二人の人物の石像、室戸青年大師像(空海像)と中岡慎太郎像をつなぐように作られたその遊歩道は、珍しい「植物相」や「地層」そして「伝説」と見どころ満載で、心地よい海風に吹かれながら散策すれば、室戸岬を心ゆくまで味わうことができます。 室戸青年大師像を南下していくとまず目につくのが海岸沿いにある大きな岩たちです。 聳え立つマグマの塊である「ビシャゴ岩」には自らの美しさに絶望し身を投げた、室戸三美女の一人「おさご」という女性の伝説があります。 他にも、岩が硬すぎて波に削られずに帽子の形に残された「エボシ岩」、海底の砂と泥が交互に積み重なった「タービダイト」、石を投げ乗せると子供が授かる「子授け岩」、「空海の横顔に見える岩」など海岸線には様々な奇岩を見ることができ、貴重な地質遺産から市全域がユネスコ世界ジオパークに認定された室戸を随所に感じることができます。 そして、真言宗を創始した高僧、弘法大師「空海」が悟りを開いたと言われる「御厨人窟」付近には空海の残した足跡が、遊歩道の中にも数多くあります。 まず「御厨人窟」のすぐ近くには修行中の空海が沐浴した「行水の池」。この池は満潮で海水が入るのにも関わらず真水のままだとされ、さらに空海は「ビシャゴ岩」で背中をこすり、岩を滑らかにしたといわれます。 空海が一晩で岩盤を掘って作ったと言われる「一夜建立の岩屋」(現代で重機使っても一晩は無理です)を過ぎると、空海が加持祈祷し民衆の眼病を直したと伝えられる「目洗いの池」が今もあります。 遊歩道を進むと、珍しい植物たちにも興味を惹かれます。温暖な気候の室戸では遊歩道の周りも本州では見たことのないような植物で囲まれています。 特に「アコウの木」は必見で、岩を這うような根と大きく広がる枝には驚かされます。 他にも室戸の特産品である土佐備長炭の原料となる「ウバメガシ」など珍しい亜熱帯性気候樹林や海岸植物が群生し、保全すべき優れた風景地として国から「室戸阿南海岸国定公園」にも指定されています。 中岡慎太郎像まで辿り着くと「ジオカフェ」があり、遊歩道を歩いてきた休憩にはピッタリです。見た目が黒くてインパクトがある「土佐備長炭」と「室戸海洋深層水の塩」を配合した「ジオソフト」や、ホットケーキ・ワッフルを「深層水コーヒー」などの飲み物とともに楽しむことができます。 訪れる際には、ぜひ地元の方の有志による「室戸市観光ガイドの会」のツアーに参加していただきたいです。地元ガイドさんとのコミュニケーションを楽しみながら、ブラタ〇リ感覚で室戸の魅力に迫ることができます。 -

最御崎寺(ほつみさきじ)

室戸岬の頂から水平線を望むパノラマ絶景と『神秘の七不思議』が彩る、空海ゆかりの『最御崎寺』巡礼の旅へ 四国高知の南東端にある室戸岬灯台の展望台は、岬の先端・標高151メートルの山の上にあり、太平洋のアーチ状の水平線をパノラマで一望できる絶景です。 その室戸岬灯台の一段上の山頂に、真言宗の開祖・弘法大師空海が西暦807年に建立したお寺「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。 最(ほつ)には、最果ての地という意味があります。 空海が若いころ、この室戸岬で虚空蔵求聞持法を修した伝承があり、それに由来して本尊として虚空蔵菩薩が祀られています。 木々が影を落とす中、灯台方向から登っていって参詣すると、大きな空海像があり、山門では阿吽の仁王像が寺院内を守護します。 最御崎寺には「空海の七不思議」のいくつか伝承があります。 境内にはいると「鐘石」があります。見た目は普通の岩ですが、上に乗せられた石で叩くと金属のような音が鳴ります。皆が石で叩くためか岩の上部が石の形に凹んでいます。岩を叩く音は冥土まで響くと伝えられています。 そしてもう一つの七不思議が「くわずいも(喰わず芋)」の伝説です。本堂の傍に大きなサトイモに似た葉をもつ植物の畑があります。この植物はクワズイモといってサトイモ科ではありますが食べることはできない植物です。 お腹をすかせた空海が、土地の人にこの芋を求めたところ、農民が空海に「この芋は食べれない」と嘘をついたため、本当にこの芋は煮ても焼いても食べれなくなったと伝えられています。 他にも最御崎寺には大師堂 、多宝塔、 鐘楼堂、鐘つき堂、霊宝殿、護摩堂など多くの建物があり、とても立派な寺院です。 最御崎寺はお遍路・四国八十八箇所の第二十四番札所であり、土佐で最初の札所として多くの人が訪れます。 特に「室戸岬灯台まつり」の期間中は、非公開の宝物殿が特別に一般公開されます。宝物殿には、国指定重要文化財の仏像3体が収蔵されており、訪れる人々にとって貴重な文化財を間近で見ることができる機会となっています。

室戸岬の頂から水平線を望むパノラマ絶景と『神秘の七不思議』が彩る、空海ゆかりの『最御崎寺』巡礼の旅へ 四国高知の南東端にある室戸岬灯台の展望台は、岬の先端・標高151メートルの山の上にあり、太平洋のアーチ状の水平線をパノラマで一望できる絶景です。 その室戸岬灯台の一段上の山頂に、真言宗の開祖・弘法大師空海が西暦807年に建立したお寺「室戸山明星院・最御崎寺(みょうじょういん:ほつみさきじ)」があります。 最(ほつ)には、最果ての地という意味があります。 空海が若いころ、この室戸岬で虚空蔵求聞持法を修した伝承があり、それに由来して本尊として虚空蔵菩薩が祀られています。 木々が影を落とす中、灯台方向から登っていって参詣すると、大きな空海像があり、山門では阿吽の仁王像が寺院内を守護します。 最御崎寺には「空海の七不思議」のいくつか伝承があります。 境内にはいると「鐘石」があります。見た目は普通の岩ですが、上に乗せられた石で叩くと金属のような音が鳴ります。皆が石で叩くためか岩の上部が石の形に凹んでいます。岩を叩く音は冥土まで響くと伝えられています。 そしてもう一つの七不思議が「くわずいも(喰わず芋)」の伝説です。本堂の傍に大きなサトイモに似た葉をもつ植物の畑があります。この植物はクワズイモといってサトイモ科ではありますが食べることはできない植物です。 お腹をすかせた空海が、土地の人にこの芋を求めたところ、農民が空海に「この芋は食べれない」と嘘をついたため、本当にこの芋は煮ても焼いても食べれなくなったと伝えられています。 他にも最御崎寺には大師堂 、多宝塔、 鐘楼堂、鐘つき堂、霊宝殿、護摩堂など多くの建物があり、とても立派な寺院です。 最御崎寺はお遍路・四国八十八箇所の第二十四番札所であり、土佐で最初の札所として多くの人が訪れます。 特に「室戸岬灯台まつり」の期間中は、非公開の宝物殿が特別に一般公開されます。宝物殿には、国指定重要文化財の仏像3体が収蔵されており、訪れる人々にとって貴重な文化財を間近で見ることができる機会となっています。