隆起する大地を肌で感じる暮らし

〜室戸世界ジオパーク〜

観光では見えない地質遺産とともに生きる文化

四国高知の南東、今も大地が隆起し続ける世界的に希少な地質遺産である室戸は、市全域がユネスコ認定の世界ジオパークです。

「ユネスコ世界ジオパーク」とは、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的としたユネスコの事業です。

世界で48か国・213のユネスコ世界ジオパークが認定(2024年3月現在)

日本では10の地域が登録され、その中でも、市町村の全ての範囲を認定されているのは室戸を含む3つの地域しかありません。

自然と人間が共生するジオパークには、自然の恵みを生活に取り入れる知恵や工夫が詰まっています。時代を経たその「知恵や工夫」1つ1つがとても素晴らしく魅力的です。

田舎マップでは、室戸の人たちが大切にしている、日常に溶け込む有形無形の「魅力」を紹介していきます。もしあなたが気になる「魅力」があれば画像をクリックしてみてください。次々とページを好奇心に沿って「自然と人との繋がり」を辿れば、あなただけのストーリーが生まれ、あなただけの室戸の楽しみ方がきっと見つかるはずです。

▷地殻変動のダイナミズム◁

ー地殻変動の痕跡、大地の成り立ちを知るー

室戸では海岸や海成段丘などのあらゆるところに地殻変動の痕跡を見ることができ、新しい大地を形成する地球のダイナミズムを実感することができます。

例えば、室戸岬の遊歩道を歩けば、太古の昔に海底でできた土砂の地層が隆起して現れた縞々の岩(タービダイト層)が随所で見られます。

▷独特な植物相◁

室戸岬の海岸では国の天然記念物に指定されている亜熱帯性植物樹林や海岸植物群落によって独特な景観をみることができます。

例えば、海岸線には本州ではあまり見ることのできない、岩を這うように根を伸ば空に広がるアコウの木。足元にはシオギクなどの草木、リュウゼツランなどがあり、

山間部の段ノ谷山では、天然杉の巨木を多数見られます。

室戸の山々には潮風に耐えて育つウバメガシが群生し、それを原料とする良質な土佐備長炭の生産が行われ、室戸の重要な産業の1つとなっています。

▷自然と共生する文化◁

ー海底地形と豊かな漁場ー

東海岸直近の海底地形は1000m以深の深海に落ち込む断層崖になっています。

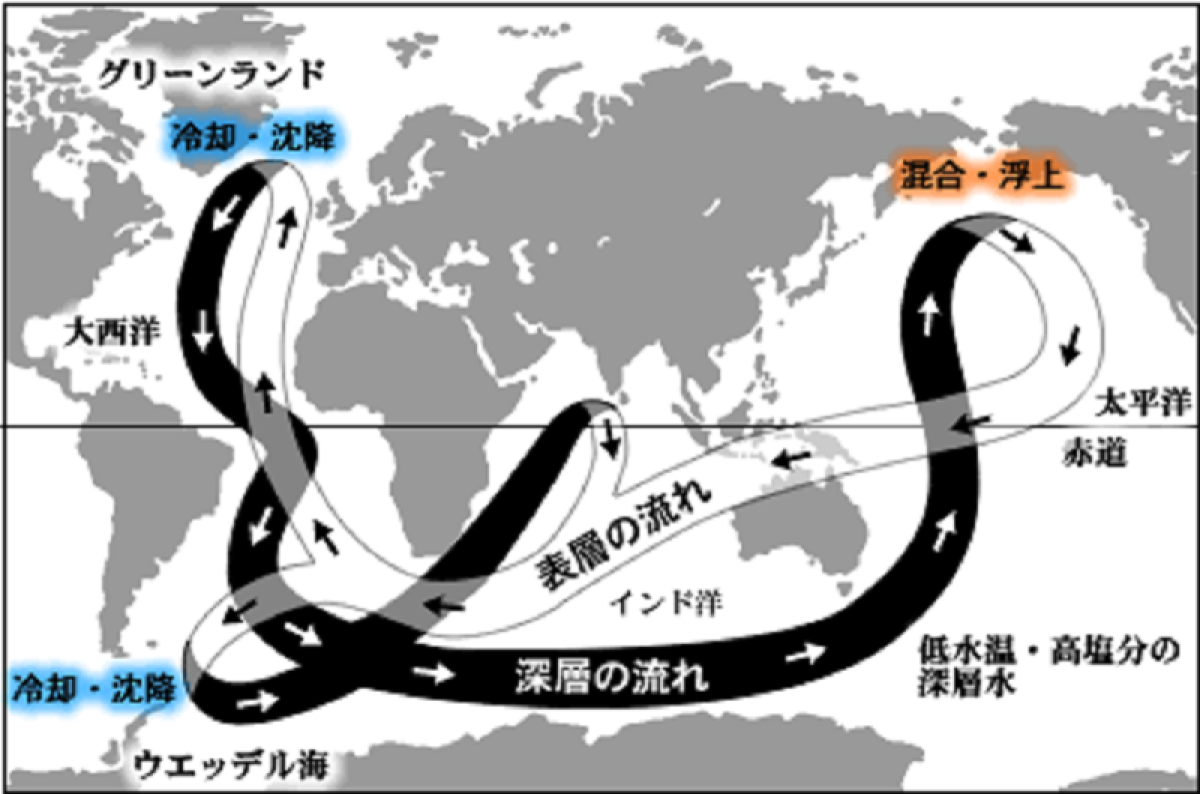

そこに地球規模の深層大循環がぶつかり、ミネラルを豊富に含んだ深層水が深海から一気に表層まで上昇しています、その海域には良質なプランクトンの発生による豊かな生態系があり、その漁場は室戸の漁業と文化を育んできました。古より湧き上がる海洋深層水は現在では製塩やサツキマスなどの陸上養殖にも活用されています。

▷海成段丘と美味しい農作物◁

地殻変動によって海底が隆起した「海成段丘」では海底由来のミネラル豊富な土壌により西山台地などでは室戸の「ふるさと納税b inの返礼品」として人気No.1の農作物を栽培しています。みかん・ぽんかん・小夏・せとか・なつみなどの柑橘類が有名です。

▷台風と建築様式◁

土佐備長炭で繁栄した吉良川では、「水切り瓦」や「つし二階」備えた白く輝く土佐漆喰の伝統的建造物が今も残されており、隆起による段差のある地形にできた町並みには「いしぐろ」の塀など激しい台風に耐える工夫が見られます。

室戸市では今も、大地が隆起し続ける地殻変動の最前線で暮らしている人々の知恵や工夫を随所に見ることができます。そして、この地質遺産を保護し研究に活用するとともに、自然と人間との関わりを理解する場所として整備し、教育の場として、また新たな観光資源として地域の振興にいかしています。

室戸は世界ジオパーク

<続きを読む>

「室戸は世界ジオパーク」と室戸のつながり

-

室戸岬を楽しむ

室戸岬は高知県東南端の室戸市の突き出た頂点にあります。 遮るもののない視界いっぱいの太平洋の眺めは圧巻で、その美しさから「日本の渚・百選」に選定されています。 室戸の地では、大陸と海洋のプレートがぶつかり合い地面を隆起させて日本を生んだ地球の活動、断層を直接見ることができ、室戸市全域が、自然・文化遺産と関連した地質遺産を活用し持続可能な社会の実現を目指すユネスコ世界ジオパークに認定されています。 国際機関であるユネスコの世界ジオパークは日本には10地域しかありません。 海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線である、室戸ユネスコ世界ジオパークの南国情緒あふれる海岸線はアコウの木やウバメガシなどの亜熱帯性気候樹林や海岸植物が群生し、保全すべき優れた風景地として国から「室戸阿南海岸国定公園」にも指定されています。 室戸岬が歴史にあらわれるのは平安時代。 かの弘法大師空海が四国の最果ての地、室戸岬を修行の場としました。 明星が口に飛び込み悟りを開いたという洞窟(御厨人窟・みくろど)があり、この洞窟から見える空と海から「空海」の法名を得たとされています。(諸説あります) そして弘法大師は後に室戸岬で四国八十八ヶ所参りの第24番札所となる、室戸山明星院最御崎寺を開基します。最御崎寺で弘法大師が斧の秘技をもって製作したといわれる本尊「虚空蔵大菩薩」は秘仏となっています。 その他にも「目洗いの池」や「食わず芋」など、弘法大師はこの所縁の地で数々の伝説を残しました。室戸岬の遊歩道を歩きながら、その足跡を辿ってみるのもお勧めです。 なぜ弘法大師空海がこの室戸岬を修行の場として選んだのか? 若き日の空海を悟りへと導き、人生観を変えた絶景・室戸岬。ぜひ訪れてみてください! 訪れる際には、ぜひ地元の方の有志による「室戸市観光ガイドの会」のツアーに参加していただきたいです。 地元ガイドさんとのコミュニケーションを楽しみながら、ブラタ〇リ感覚で室戸の魅力に迫ることができます。

室戸岬は高知県東南端の室戸市の突き出た頂点にあります。 遮るもののない視界いっぱいの太平洋の眺めは圧巻で、その美しさから「日本の渚・百選」に選定されています。 室戸の地では、大陸と海洋のプレートがぶつかり合い地面を隆起させて日本を生んだ地球の活動、断層を直接見ることができ、室戸市全域が、自然・文化遺産と関連した地質遺産を活用し持続可能な社会の実現を目指すユネスコ世界ジオパークに認定されています。 国際機関であるユネスコの世界ジオパークは日本には10地域しかありません。 海と陸が出会い新しい大地が誕生する最前線である、室戸ユネスコ世界ジオパークの南国情緒あふれる海岸線はアコウの木やウバメガシなどの亜熱帯性気候樹林や海岸植物が群生し、保全すべき優れた風景地として国から「室戸阿南海岸国定公園」にも指定されています。 室戸岬が歴史にあらわれるのは平安時代。 かの弘法大師空海が四国の最果ての地、室戸岬を修行の場としました。 明星が口に飛び込み悟りを開いたという洞窟(御厨人窟・みくろど)があり、この洞窟から見える空と海から「空海」の法名を得たとされています。(諸説あります) そして弘法大師は後に室戸岬で四国八十八ヶ所参りの第24番札所となる、室戸山明星院最御崎寺を開基します。最御崎寺で弘法大師が斧の秘技をもって製作したといわれる本尊「虚空蔵大菩薩」は秘仏となっています。 その他にも「目洗いの池」や「食わず芋」など、弘法大師はこの所縁の地で数々の伝説を残しました。室戸岬の遊歩道を歩きながら、その足跡を辿ってみるのもお勧めです。 なぜ弘法大師空海がこの室戸岬を修行の場として選んだのか? 若き日の空海を悟りへと導き、人生観を変えた絶景・室戸岬。ぜひ訪れてみてください! 訪れる際には、ぜひ地元の方の有志による「室戸市観光ガイドの会」のツアーに参加していただきたいです。 地元ガイドさんとのコミュニケーションを楽しみながら、ブラタ〇リ感覚で室戸の魅力に迫ることができます。 -

室戸世界ジオパークセンター

地球の鼓動を感じる旅の始まり ユネスコ認定の室戸世界戸ジオパークセンターで出会う、大地との共生と未来へつなぐSDGs 四国高知の東南端にある室戸岬は今も大地が隆起しつづける、日本列島の最前線です。 5000年前から今に至るまでの地殻変動の痕跡に触れることで「地球の脈動」を感じることができる世界的に希少な地質遺産である室戸市は、市全域が、自然・文化遺産と関連した地質遺産を活用し持続可能な社会の実現を目指すユネスコ世界ジオパークに認定されています。国際機関であるユネスコの世界ジオパークは日本には10地域しかありません。 そしてそのジオパークの楽しみ方を知り、実際のフィールドを巡り、地元の人たちの話を聞き、人と大地の共生について(SDGsを)考えるきっかけづくりの拠点が、室戸世界ジオパークセンターです。 室戸ジオパークをどう楽しむかヒントや情報を入手できますので、室戸を堪能するためにまずここを訪れることをお勧めします。 室戸の大地のなりたちや室戸の人々独特の文化や産業についての資料があり、人が大地と共に生きていくためにはどうしたらよいかという問題について考えることができます。 ジオパークの体験ブースもあります。3D眼鏡で室戸沖の海底が急激に深くなっているのを見ると地殻変動のスケールの大きさを実感できます。素材のウバメガシが語り手となって「土佐備長炭」の成り立ちを説明してくれる映像も興味深いです。 旅の相談が出来るスタッフも常駐しており、ジオツアーや体験プログラムの申し込みも出来ます。 入館料は無料。9:00〜17:00 年中無休です。 様々なイベントも開催されているので🔗リンクからHPをチェックしてみてください。

地球の鼓動を感じる旅の始まり ユネスコ認定の室戸世界戸ジオパークセンターで出会う、大地との共生と未来へつなぐSDGs 四国高知の東南端にある室戸岬は今も大地が隆起しつづける、日本列島の最前線です。 5000年前から今に至るまでの地殻変動の痕跡に触れることで「地球の脈動」を感じることができる世界的に希少な地質遺産である室戸市は、市全域が、自然・文化遺産と関連した地質遺産を活用し持続可能な社会の実現を目指すユネスコ世界ジオパークに認定されています。国際機関であるユネスコの世界ジオパークは日本には10地域しかありません。 そしてそのジオパークの楽しみ方を知り、実際のフィールドを巡り、地元の人たちの話を聞き、人と大地の共生について(SDGsを)考えるきっかけづくりの拠点が、室戸世界ジオパークセンターです。 室戸ジオパークをどう楽しむかヒントや情報を入手できますので、室戸を堪能するためにまずここを訪れることをお勧めします。 室戸の大地のなりたちや室戸の人々独特の文化や産業についての資料があり、人が大地と共に生きていくためにはどうしたらよいかという問題について考えることができます。 ジオパークの体験ブースもあります。3D眼鏡で室戸沖の海底が急激に深くなっているのを見ると地殻変動のスケールの大きさを実感できます。素材のウバメガシが語り手となって「土佐備長炭」の成り立ちを説明してくれる映像も興味深いです。 旅の相談が出来るスタッフも常駐しており、ジオツアーや体験プログラムの申し込みも出来ます。 入館料は無料。9:00〜17:00 年中無休です。 様々なイベントも開催されているので🔗リンクからHPをチェックしてみてください。 -

タービダイト層

室戸岬の海岸線で出会う約4000万年前の深海の記憶 〜神秘の縞模様「タービダイト層」地球の鼓動を感じる絶景〜 四国高知の南東端の地、室戸は三方を太平洋に囲まれているため50km超えの長い海岸線を持ちます。 その海岸線、室戸岬の遊歩道を海に沿って歩いていくと、縦の縞模様のあるタービダイト(乱泥流堆積物)と呼ばれる珍しい奇岩を見ることができます。 タービダイトとは太古の昔(約4,000万年〜3,000万年前)海底で作られた、「砂」と「泥」が交互に堆積した、シマシマの地層です。 それを長い年月の中で繰り返し起きる巨大な地震が、地層を回転させながら隆起させ、私たちの目に見える地表まで海底から押し上げてきました。 この深海から引っ張りあげられてきたタービダイト層を見ていると、今でも少しずつ隆起し続けている、太古の昔から続く地球の鳴動に想いをはせてしまいます。 しかし、隆起してきたのはタービダイトだけではありません。そもそも室戸市全体が海洋プレートに押されて盛り上がってきた元海底ですので、その痕跡は随所に見られます。 例えば、室戸岬の西側に広がる枦山(はぜやま)-西山台地は上空から見ると見事な「海成段丘」。浅い海が隆起して広大で平坦な土地になったものです。 日当たりがよく水はけもよいため、室戸を代表する農作物の産地となっています。 随所で、日本列島の成り立ちを想起できる世界的に希少な地質遺産である室戸は、市全域がユネスコ認定の世界ジオパークです。 「ユネスコ世界ジオパーク」とは、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的としたユネスコの事業です。 世界で48か国・213のユネスコ世界ジオパークが認定(2024年3月現在) 日本では10の地域が登録され、その中でも、市町村のての範囲を認定されているのは室戸を含む3つの地域しかありません。

室戸岬の海岸線で出会う約4000万年前の深海の記憶 〜神秘の縞模様「タービダイト層」地球の鼓動を感じる絶景〜 四国高知の南東端の地、室戸は三方を太平洋に囲まれているため50km超えの長い海岸線を持ちます。 その海岸線、室戸岬の遊歩道を海に沿って歩いていくと、縦の縞模様のあるタービダイト(乱泥流堆積物)と呼ばれる珍しい奇岩を見ることができます。 タービダイトとは太古の昔(約4,000万年〜3,000万年前)海底で作られた、「砂」と「泥」が交互に堆積した、シマシマの地層です。 それを長い年月の中で繰り返し起きる巨大な地震が、地層を回転させながら隆起させ、私たちの目に見える地表まで海底から押し上げてきました。 この深海から引っ張りあげられてきたタービダイト層を見ていると、今でも少しずつ隆起し続けている、太古の昔から続く地球の鳴動に想いをはせてしまいます。 しかし、隆起してきたのはタービダイトだけではありません。そもそも室戸市全体が海洋プレートに押されて盛り上がってきた元海底ですので、その痕跡は随所に見られます。 例えば、室戸岬の西側に広がる枦山(はぜやま)-西山台地は上空から見ると見事な「海成段丘」。浅い海が隆起して広大で平坦な土地になったものです。 日当たりがよく水はけもよいため、室戸を代表する農作物の産地となっています。 随所で、日本列島の成り立ちを想起できる世界的に希少な地質遺産である室戸は、市全域がユネスコ認定の世界ジオパークです。 「ユネスコ世界ジオパーク」とは、自然と人間との共生及び持続可能な開発を実現することを目的としたユネスコの事業です。 世界で48か国・213のユネスコ世界ジオパークが認定(2024年3月現在) 日本では10の地域が登録され、その中でも、市町村のての範囲を認定されているのは室戸を含む3つの地域しかありません。 -

アコウの木

室戸岬の奇岩を締め上げるアコウの木 “絞め殺しの木”が語る自然遺産と観光の魅力 「アコウの木」のある室戸岬は四国の南東端。 眼下いっぱいにパノラマが広がる海、黒潮(北上する日本海流)の暖気が海風によって吹きそそがれ、1年中温暖な気候に恵まれます。 そのため日本でも珍しい天然記念物の亜熱帯性気候樹林や海岸植物の群生を見ることができ、保全すべき優れた風景地として「室戸阿南海岸国定公園」に指定されています。 その国定公園の象徴ともいえるのがこの「アコウの木」です。 アコウの木の見た目は驚くべきものです。その大木を見上げると空をヒビ割るように分岐して大きく長く広がる、無数に分かれた枝が。 下へたどると、大きな岩を這うように、掴むように幾筋も伸びる、気根と呼ばれる地上に露出する根が見えます。 なぜアコウの木はこのような奇怪な外見をしているのでしょうか? その秘密はこのアコウという木の、特殊な成長過程にあります。アコウはイチジクのような実をつけますが、その種は鳥によって運ばれ、他の木の「樹上」で発芽します。 そして木を這うように下に向かって気根を伸ばしていき、ついにはその木を覆いつくして枯らしてしまうのです。 そのことから「絞め殺しの木」とも呼ばれます。 天に向かって伸びる普通の木とは逆向きの成長が、アコウの木の不思議な姿を作っているのです。 そして足元の気根が絡みつく岩は、なんと約1600万年前に深海でたまった砂や泥が地上に押し上げられて岩となったもの(タービダイト)です。 このようにダイナミックな地球の運動、日本の成り立ちと、圧倒されるほどの自然の雄大な姿を目前に見ることができることから、室戸市は全域が自然・文化遺産と関連した地質遺産を活用し持続可能な社会の実現を目指すユネスコ世界ジオパークに認定されているのです。

室戸岬の奇岩を締め上げるアコウの木 “絞め殺しの木”が語る自然遺産と観光の魅力 「アコウの木」のある室戸岬は四国の南東端。 眼下いっぱいにパノラマが広がる海、黒潮(北上する日本海流)の暖気が海風によって吹きそそがれ、1年中温暖な気候に恵まれます。 そのため日本でも珍しい天然記念物の亜熱帯性気候樹林や海岸植物の群生を見ることができ、保全すべき優れた風景地として「室戸阿南海岸国定公園」に指定されています。 その国定公園の象徴ともいえるのがこの「アコウの木」です。 アコウの木の見た目は驚くべきものです。その大木を見上げると空をヒビ割るように分岐して大きく長く広がる、無数に分かれた枝が。 下へたどると、大きな岩を這うように、掴むように幾筋も伸びる、気根と呼ばれる地上に露出する根が見えます。 なぜアコウの木はこのような奇怪な外見をしているのでしょうか? その秘密はこのアコウという木の、特殊な成長過程にあります。アコウはイチジクのような実をつけますが、その種は鳥によって運ばれ、他の木の「樹上」で発芽します。 そして木を這うように下に向かって気根を伸ばしていき、ついにはその木を覆いつくして枯らしてしまうのです。 そのことから「絞め殺しの木」とも呼ばれます。 天に向かって伸びる普通の木とは逆向きの成長が、アコウの木の不思議な姿を作っているのです。 そして足元の気根が絡みつく岩は、なんと約1600万年前に深海でたまった砂や泥が地上に押し上げられて岩となったもの(タービダイト)です。 このようにダイナミックな地球の運動、日本の成り立ちと、圧倒されるほどの自然の雄大な姿を目前に見ることができることから、室戸市は全域が自然・文化遺産と関連した地質遺産を活用し持続可能な社会の実現を目指すユネスコ世界ジオパークに認定されているのです。 -

吉良川の町並み

土佐漆喰の建築美と石塀が映える備長炭の町、伝統建築と祭りが織りなす歴史景観地区 室戸岬から海岸線を西へ16キロ、吉良川町は鎌倉時代の文献にも登場するほどの古い歴史と、独特の文化を持った町並みです。 その特徴的な家々は高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。また、町の最奥には広い境内を構える御田八幡宮があります。御田祭や秋の神祭が大々的に行われる、地域で慕われる祭神です。 そして吉良川は2つの特徴的な町並みを形成しました。 旧街道沿いには豪華な町並み「下町地区」があります。 家の壁は白く輝く「土佐漆喰」。漆喰は何度も塗り重ね、手の平で擦り付ける事で光沢を出しています。粘着力があり、防火・防水、塩害にも強い優れものです。 2階建てですが家の高さは低く見えます。台風対策のために2階の天井を意識的に低くして、物入れとして使った「つし二階」と呼ばれる建築です。 そして側面には暴風雨の雨水を素早く地面に落とすために反って作られた「水切り瓦」 交易の際に京阪神から持ち帰った当時最新の赤い「煉瓦」を用いた壁も見えます。 おしゃれな木の「格子」窓。玄関わきの柱の装飾「持ち送り」など数々の工夫に富んだ独特な町家が軒を連ねています。 山側の「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれるこれもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 室戸岬は1934年の室戸台風に代表されるように、日本の台風の入口となることの多い土地です。そのため古くからの建造物には施された独特の台風対策が見て取れます。

土佐漆喰の建築美と石塀が映える備長炭の町、伝統建築と祭りが織りなす歴史景観地区 室戸岬から海岸線を西へ16キロ、吉良川町は鎌倉時代の文献にも登場するほどの古い歴史と、独特の文化を持った町並みです。 その特徴的な家々は高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。また、町の最奥には広い境内を構える御田八幡宮があります。御田祭や秋の神祭が大々的に行われる、地域で慕われる祭神です。 そして吉良川は2つの特徴的な町並みを形成しました。 旧街道沿いには豪華な町並み「下町地区」があります。 家の壁は白く輝く「土佐漆喰」。漆喰は何度も塗り重ね、手の平で擦り付ける事で光沢を出しています。粘着力があり、防火・防水、塩害にも強い優れものです。 2階建てですが家の高さは低く見えます。台風対策のために2階の天井を意識的に低くして、物入れとして使った「つし二階」と呼ばれる建築です。 そして側面には暴風雨の雨水を素早く地面に落とすために反って作られた「水切り瓦」 交易の際に京阪神から持ち帰った当時最新の赤い「煉瓦」を用いた壁も見えます。 おしゃれな木の「格子」窓。玄関わきの柱の装飾「持ち送り」など数々の工夫に富んだ独特な町家が軒を連ねています。 山側の「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれるこれもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 室戸岬は1934年の室戸台風に代表されるように、日本の台風の入口となることの多い土地です。そのため古くからの建造物には施された独特の台風対策が見て取れます。 -

海洋深層水の神秘

太古の海が育んだ室戸の海洋深層水─命を潤すその力が、いま食・健康・地域再生の未来を変える。 海洋深層水とは、水深200メートル以深に存在し、地球規模で循環する清浄かつ栄養豊かな海水のことです。この水は古来より海を豊かなものとし、室戸の生きとし生けるものの命を紡ぎ続けてきました。 室戸の文化文明を発展させ続けてきたこの水の特性には、いまだ解明されていない可能性が多く秘められており、現在もさまざまな分野で研究が進められています。そして今後のさらなる活用にも、大きな期待が寄せられています。 四国・高知県の最南端。太平洋を三方に望む室戸岬の周辺には、日本でも屈指の“急深海域”(岸からいきなり深くなる海)が広がっています。 そのため、室戸は三方に50kmを越える海岸線をもちながらも、海水浴場がないという稀な地域です。 海岸から沖合わずか2〜3kmで、水深は一気に1000mへと達し、まるで海がそのまま断崖になったかのような、さらなる急峻な海底地形が、室戸東海岸には存在します。 この特異な地形が、室戸にさらに深い海洋深層水─“太古の海”を呼び込む力を与えているのです。 室戸岬から東に続く海岸線は、こうした地形的特性が着目され、1985年に科学技術庁(現・文部科学省)のアクアマリン計画により「海洋深層水資源の有効利用技術に関する研究」のモデル海域に指定されました。 室戸海域が研究フィールドに選定されたことを契機に、この海は全国的な関心を集めるようになります。 室戸には大都市近郊に見られるような大河川がないため、人間生活による自然環境汚染の影響が少なく、採水された海水は細菌数も非常に低く、清浄性に優れています。 さらに、窒素・リン・ケイ素などの無機栄養塩を豊富に含み、ミネラルバランスにも優れた高栄養な海水となっています。水温は年間を通じて約9.5℃と安定しており、発酵・成長・癒しなど、多彩な可能性を秘めた“命の水”として注目されています。 1989年には、室戸市に日本初の陸上型取水施設「高知県海洋深層水研究所」が開設され、海洋深層水の採水が本格的に始まりました。この海洋深層水は、室戸にとって“史上最大の自然の恵み”となったのです。 現在も高知県を中心に、官民が一体となって海洋深層水の研究と実用化に取り組んでおり、その活用は食品、農業、養殖、美容など、さまざまな分野に広がりを見せています。 ここでは海洋深層水が室戸でどのように活用されているのかを見ていきます。 下部の「室戸のつながり」の欄で、それぞれの知られざる海洋深層水の魅力に触れてください。 ①室戸の美味しい魚:ミネラル豊富な海洋深層水で満ちる海域が育てた、室戸の水産業 ②ミネラルウォーター:驚くほどピュアで美味しい!健康と災害備蓄を支える高機能さ ③製塩:料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」威力 ④陸上養殖 ・すじ青のり:「青のりの最高峰」─深層水が育む極上の風味 ・プラチナサツキマス:「幻の魚」室戸から復活─深層水で育てた極上の逸品 ・プライムオイスター:最高峰の「旅する牡蠣」室戸海洋深層水で磨かれた味 ⑤しいたけ栽培:ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品/室戸の極上椎茸 ⑥シレスト室戸:“深層美容”と“健康増進”を叶える癒しの楽園 ⑦深海生物漁:未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生への挑戦 こんなにも海洋深層水が活躍するのには、やはり室戸の地形が大きく関係しています。 深海が近い室戸では、陸上に設けられた施設から取水管を海へと伸ばすことで、近距離から安定して海洋深層水を確保することが可能となっているのです。 この条件を満たす地形は、国内でも極めて稀です。 そもそも海洋深層水は、アラスカ沖などで冷たい海水が沈み込み、数千年の時をかけて地球の海底を巡りながら熟成されたもの。そして、室戸沖に到達した海底1000mのその水は、海底の断崖にぶつかり、勢いよく湧昇。 この海底から海洋深層水を運んできてくれる「湧昇流を生み出す海底断崖地形」こそが室戸海洋深層水の生みの親ともいえる貴重な存在なのです。 この偉大な自然の力を利用し、室戸では水深320〜344m付近から海洋深層水を取水しています。これは深海1000mの効果性の高い深層水を低コストで取得できる大きな利点です。 室戸海洋深層水は、地球規模の海洋循環と室戸岬の特異な地形が生み出した特別な水。 その清浄さと栄養価、冷たさと安定性は、数千年の旅路を経て湧き上がった「地球の記憶を宿した水」だといえるでしょう。 むかしむかし、海洋深層水に海洋深層水という名前が付いていなかった頃から、この「海の恵みの水」は室戸の漁業や文化の繁栄を支えてきました。 古来から魚を育て、人の命を育ててきたこの「水」は、現代の研究、技術によって、より成長と癒しの力を増して、今、室戸から世界へと広がり始めています。

太古の海が育んだ室戸の海洋深層水─命を潤すその力が、いま食・健康・地域再生の未来を変える。 海洋深層水とは、水深200メートル以深に存在し、地球規模で循環する清浄かつ栄養豊かな海水のことです。この水は古来より海を豊かなものとし、室戸の生きとし生けるものの命を紡ぎ続けてきました。 室戸の文化文明を発展させ続けてきたこの水の特性には、いまだ解明されていない可能性が多く秘められており、現在もさまざまな分野で研究が進められています。そして今後のさらなる活用にも、大きな期待が寄せられています。 四国・高知県の最南端。太平洋を三方に望む室戸岬の周辺には、日本でも屈指の“急深海域”(岸からいきなり深くなる海)が広がっています。 そのため、室戸は三方に50kmを越える海岸線をもちながらも、海水浴場がないという稀な地域です。 海岸から沖合わずか2〜3kmで、水深は一気に1000mへと達し、まるで海がそのまま断崖になったかのような、さらなる急峻な海底地形が、室戸東海岸には存在します。 この特異な地形が、室戸にさらに深い海洋深層水─“太古の海”を呼び込む力を与えているのです。 室戸岬から東に続く海岸線は、こうした地形的特性が着目され、1985年に科学技術庁(現・文部科学省)のアクアマリン計画により「海洋深層水資源の有効利用技術に関する研究」のモデル海域に指定されました。 室戸海域が研究フィールドに選定されたことを契機に、この海は全国的な関心を集めるようになります。 室戸には大都市近郊に見られるような大河川がないため、人間生活による自然環境汚染の影響が少なく、採水された海水は細菌数も非常に低く、清浄性に優れています。 さらに、窒素・リン・ケイ素などの無機栄養塩を豊富に含み、ミネラルバランスにも優れた高栄養な海水となっています。水温は年間を通じて約9.5℃と安定しており、発酵・成長・癒しなど、多彩な可能性を秘めた“命の水”として注目されています。 1989年には、室戸市に日本初の陸上型取水施設「高知県海洋深層水研究所」が開設され、海洋深層水の採水が本格的に始まりました。この海洋深層水は、室戸にとって“史上最大の自然の恵み”となったのです。 現在も高知県を中心に、官民が一体となって海洋深層水の研究と実用化に取り組んでおり、その活用は食品、農業、養殖、美容など、さまざまな分野に広がりを見せています。 ここでは海洋深層水が室戸でどのように活用されているのかを見ていきます。 下部の「室戸のつながり」の欄で、それぞれの知られざる海洋深層水の魅力に触れてください。 ①室戸の美味しい魚:ミネラル豊富な海洋深層水で満ちる海域が育てた、室戸の水産業 ②ミネラルウォーター:驚くほどピュアで美味しい!健康と災害備蓄を支える高機能さ ③製塩:料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」威力 ④陸上養殖 ・すじ青のり:「青のりの最高峰」─深層水が育む極上の風味 ・プラチナサツキマス:「幻の魚」室戸から復活─深層水で育てた極上の逸品 ・プライムオイスター:最高峰の「旅する牡蠣」室戸海洋深層水で磨かれた味 ⑤しいたけ栽培:ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品/室戸の極上椎茸 ⑥シレスト室戸:“深層美容”と“健康増進”を叶える癒しの楽園 ⑦深海生物漁:未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生への挑戦 こんなにも海洋深層水が活躍するのには、やはり室戸の地形が大きく関係しています。 深海が近い室戸では、陸上に設けられた施設から取水管を海へと伸ばすことで、近距離から安定して海洋深層水を確保することが可能となっているのです。 この条件を満たす地形は、国内でも極めて稀です。 そもそも海洋深層水は、アラスカ沖などで冷たい海水が沈み込み、数千年の時をかけて地球の海底を巡りながら熟成されたもの。そして、室戸沖に到達した海底1000mのその水は、海底の断崖にぶつかり、勢いよく湧昇。 この海底から海洋深層水を運んできてくれる「湧昇流を生み出す海底断崖地形」こそが室戸海洋深層水の生みの親ともいえる貴重な存在なのです。 この偉大な自然の力を利用し、室戸では水深320〜344m付近から海洋深層水を取水しています。これは深海1000mの効果性の高い深層水を低コストで取得できる大きな利点です。 室戸海洋深層水は、地球規模の海洋循環と室戸岬の特異な地形が生み出した特別な水。 その清浄さと栄養価、冷たさと安定性は、数千年の旅路を経て湧き上がった「地球の記憶を宿した水」だといえるでしょう。 むかしむかし、海洋深層水に海洋深層水という名前が付いていなかった頃から、この「海の恵みの水」は室戸の漁業や文化の繁栄を支えてきました。 古来から魚を育て、人の命を育ててきたこの「水」は、現代の研究、技術によって、より成長と癒しの力を増して、今、室戸から世界へと広がり始めています。 -

西山台地

平らな段丘面上では台地農業が盛んに行われていています。あま~いサツマイモ、大根、ナス、ビワ、柑橘類はジオパークの宝。

平らな段丘面上では台地農業が盛んに行われていています。あま~いサツマイモ、大根、ナス、ビワ、柑橘類はジオパークの宝。 -

日南(ひなた)

高知・室戸の山間部に残る“幻のナス” ボタナスで地域を未来へつなぐ日南の物語 高知県室戸市の中山間部にある集落・日南(ひなた)も、全国各地の村と同じように、少子高齢化・人口減少が深刻な課題となっています。 現在の日南の人口は51人。そのうち60代以上は41人で、全体の約80%を占めます。(令和5年現在) 取材をさせていただいたボタナス農家の谷口さんご夫婦(70代)も、集落では“若手”に数えられるそうです。 後継者不足により農家の数も減少し、現在ボタナスを栽培している農家はわずか6軒。 「伝統野菜のボタナスを残せるのか?」 というより、すでにこれは「日南地区の存続」の問題なのかもしれません。 日南の農産物は「美味しい」との評判をよく耳にします。 寒暖差のある中山間部で、海岸沿いの町よりも気温が3度ほど低いとのこと。 このあたりは“南国土佐”と呼ばれる地域ですが、冬は意外と寒くなるそうです。 美味しい野菜が育つのは、この寒暖差と、水(湧水・朝露・夜露)の影響が大きいのではないか──という声もあります。 日南に限らず、地方の農家さんは、畑や田んぼを取り巻く環境条件にとても敏感です。 周囲の自然環境や人工物が作物にどう影響するのか──それを熟知しているのが、田舎の農家さんたちなのです。 日南の生産者の皆さんは、地域の自然環境に精通した“腕利きの職人”とも言える方ばかり。 日々の作業、道具の手入れ、天候に応じた準備など、自然を相手にする仕事に余念がありません。 中には、80代で現役バリバリの“鉄人”のような農家さんも。 とはいえ、山に分け入ったり、重い機械を運ぶ作業などは身体的な負担も大きくなり、「しきび」や「黒糖作り」など一部の品目は取り扱いをやめる方も出てきている状況です。 このままでは、日南の農家さんが育てる中山間部の“自然の恵み”も、少しずつ減ってしまうかもしれません。 室戸で地元の産品を取り扱う、道の駅キラメッセではオープンした約30年から比べると、扱う農作物の種類は約30%まで少なくなってしまっているそうです。 全国的にも状況は厳しく、現在、全国の市町村の50%以上となる885の自治体が“過疎地域”に指定され、国土の60%以上が該当しています。 そこに暮らしているのは、全人口のわずか9%。 今まで「当たり前」だったことが、なくなっていく── その変化は、“ドカン”と音を立てて起こるものではありません。 気がつかないうちに、少しずつ、静かに、いつの間にか……進んでいくのです。 しかも、それは“知らない町”で、“知らない間”に起こっていること。 もしかすると、どこかで 「ボタナス、売ってないのね……」 という声が聞こえる日がくるかもしれません。 その時にはもう、ボタナスだけでなく、たくさんの“こと”が失われたあとなのかもしれません。

高知・室戸の山間部に残る“幻のナス” ボタナスで地域を未来へつなぐ日南の物語 高知県室戸市の中山間部にある集落・日南(ひなた)も、全国各地の村と同じように、少子高齢化・人口減少が深刻な課題となっています。 現在の日南の人口は51人。そのうち60代以上は41人で、全体の約80%を占めます。(令和5年現在) 取材をさせていただいたボタナス農家の谷口さんご夫婦(70代)も、集落では“若手”に数えられるそうです。 後継者不足により農家の数も減少し、現在ボタナスを栽培している農家はわずか6軒。 「伝統野菜のボタナスを残せるのか?」 というより、すでにこれは「日南地区の存続」の問題なのかもしれません。 日南の農産物は「美味しい」との評判をよく耳にします。 寒暖差のある中山間部で、海岸沿いの町よりも気温が3度ほど低いとのこと。 このあたりは“南国土佐”と呼ばれる地域ですが、冬は意外と寒くなるそうです。 美味しい野菜が育つのは、この寒暖差と、水(湧水・朝露・夜露)の影響が大きいのではないか──という声もあります。 日南に限らず、地方の農家さんは、畑や田んぼを取り巻く環境条件にとても敏感です。 周囲の自然環境や人工物が作物にどう影響するのか──それを熟知しているのが、田舎の農家さんたちなのです。 日南の生産者の皆さんは、地域の自然環境に精通した“腕利きの職人”とも言える方ばかり。 日々の作業、道具の手入れ、天候に応じた準備など、自然を相手にする仕事に余念がありません。 中には、80代で現役バリバリの“鉄人”のような農家さんも。 とはいえ、山に分け入ったり、重い機械を運ぶ作業などは身体的な負担も大きくなり、「しきび」や「黒糖作り」など一部の品目は取り扱いをやめる方も出てきている状況です。 このままでは、日南の農家さんが育てる中山間部の“自然の恵み”も、少しずつ減ってしまうかもしれません。 室戸で地元の産品を取り扱う、道の駅キラメッセではオープンした約30年から比べると、扱う農作物の種類は約30%まで少なくなってしまっているそうです。 全国的にも状況は厳しく、現在、全国の市町村の50%以上となる885の自治体が“過疎地域”に指定され、国土の60%以上が該当しています。 そこに暮らしているのは、全人口のわずか9%。 今まで「当たり前」だったことが、なくなっていく── その変化は、“ドカン”と音を立てて起こるものではありません。 気がつかないうちに、少しずつ、静かに、いつの間にか……進んでいくのです。 しかも、それは“知らない町”で、“知らない間”に起こっていること。 もしかすると、どこかで 「ボタナス、売ってないのね……」 という声が聞こえる日がくるかもしれません。 その時にはもう、ボタナスだけでなく、たくさんの“こと”が失われたあとなのかもしれません。 -

乱礁遊歩道

空海伝説と奇岩が彩る「乱礁遊歩道」で、ユネスコ世界ジオパークの自然と歴史ロマンに触れる 室戸岬で癒しと発見の散策 四国高知の南東、室戸岬の先端には広大な太平洋を望む海岸沿い約2.6kmの遊歩道、「乱礁遊歩道」があります。 室戸ゆかりの二人の人物の石像、室戸青年大師像(空海像)と中岡慎太郎像をつなぐように作られたその遊歩道は、珍しい「植物相」や「地層」そして「伝説」と見どころ満載で、心地よい海風に吹かれながら散策すれば、室戸岬を心ゆくまで味わうことができます。 室戸青年大師像を南下していくとまず目につくのが海岸沿いにある大きな岩たちです。 聳え立つマグマの塊である「ビシャゴ岩」には自らの美しさに絶望し身を投げた、室戸三美女の一人「おさご」という女性の伝説があります。 他にも、岩が硬すぎて波に削られずに帽子の形に残された「エボシ岩」、海底の砂と泥が交互に積み重なった「タービダイト」、石を投げ乗せると子供が授かる「子授け岩」、「空海の横顔に見える岩」など海岸線には様々な奇岩を見ることができ、貴重な地質遺産から市全域がユネスコ世界ジオパークに認定された室戸を随所に感じることができます。 そして、真言宗を創始した高僧、弘法大師「空海」が悟りを開いたと言われる「御厨人窟」付近には空海の残した足跡が、遊歩道の中にも数多くあります。 まず「御厨人窟」のすぐ近くには修行中の空海が沐浴した「行水の池」。この池は満潮で海水が入るのにも関わらず真水のままだとされ、さらに空海は「ビシャゴ岩」で背中をこすり、岩を滑らかにしたといわれます。 空海が一晩で岩盤を掘って作ったと言われる「一夜建立の岩屋」(現代で重機使っても一晩は無理です)を過ぎると、空海が加持祈祷し民衆の眼病を直したと伝えられる「目洗いの池」が今もあります。 遊歩道を進むと、珍しい植物たちにも興味を惹かれます。温暖な気候の室戸では遊歩道の周りも本州では見たことのないような植物で囲まれています。 特に「アコウの木」は必見で、岩を這うような根と大きく広がる枝には驚かされます。 他にも室戸の特産品である土佐備長炭の原料となる「ウバメガシ」など珍しい亜熱帯性気候樹林や海岸植物が群生し、保全すべき優れた風景地として国から「室戸阿南海岸国定公園」にも指定されています。 中岡慎太郎像まで辿り着くと「ジオカフェ」があり、遊歩道を歩いてきた休憩にはピッタリです。見た目が黒くてインパクトがある「土佐備長炭」と「室戸海洋深層水の塩」を配合した「ジオソフト」や、ホットケーキ・ワッフルを「深層水コーヒー」などの飲み物とともに楽しむことができます。 訪れる際には、ぜひ地元の方の有志による「室戸市観光ガイドの会」のツアーに参加していただきたいです。地元ガイドさんとのコミュニケーションを楽しみながら、ブラタ〇リ感覚で室戸の魅力に迫ることができます。

空海伝説と奇岩が彩る「乱礁遊歩道」で、ユネスコ世界ジオパークの自然と歴史ロマンに触れる 室戸岬で癒しと発見の散策 四国高知の南東、室戸岬の先端には広大な太平洋を望む海岸沿い約2.6kmの遊歩道、「乱礁遊歩道」があります。 室戸ゆかりの二人の人物の石像、室戸青年大師像(空海像)と中岡慎太郎像をつなぐように作られたその遊歩道は、珍しい「植物相」や「地層」そして「伝説」と見どころ満載で、心地よい海風に吹かれながら散策すれば、室戸岬を心ゆくまで味わうことができます。 室戸青年大師像を南下していくとまず目につくのが海岸沿いにある大きな岩たちです。 聳え立つマグマの塊である「ビシャゴ岩」には自らの美しさに絶望し身を投げた、室戸三美女の一人「おさご」という女性の伝説があります。 他にも、岩が硬すぎて波に削られずに帽子の形に残された「エボシ岩」、海底の砂と泥が交互に積み重なった「タービダイト」、石を投げ乗せると子供が授かる「子授け岩」、「空海の横顔に見える岩」など海岸線には様々な奇岩を見ることができ、貴重な地質遺産から市全域がユネスコ世界ジオパークに認定された室戸を随所に感じることができます。 そして、真言宗を創始した高僧、弘法大師「空海」が悟りを開いたと言われる「御厨人窟」付近には空海の残した足跡が、遊歩道の中にも数多くあります。 まず「御厨人窟」のすぐ近くには修行中の空海が沐浴した「行水の池」。この池は満潮で海水が入るのにも関わらず真水のままだとされ、さらに空海は「ビシャゴ岩」で背中をこすり、岩を滑らかにしたといわれます。 空海が一晩で岩盤を掘って作ったと言われる「一夜建立の岩屋」(現代で重機使っても一晩は無理です)を過ぎると、空海が加持祈祷し民衆の眼病を直したと伝えられる「目洗いの池」が今もあります。 遊歩道を進むと、珍しい植物たちにも興味を惹かれます。温暖な気候の室戸では遊歩道の周りも本州では見たことのないような植物で囲まれています。 特に「アコウの木」は必見で、岩を這うような根と大きく広がる枝には驚かされます。 他にも室戸の特産品である土佐備長炭の原料となる「ウバメガシ」など珍しい亜熱帯性気候樹林や海岸植物が群生し、保全すべき優れた風景地として国から「室戸阿南海岸国定公園」にも指定されています。 中岡慎太郎像まで辿り着くと「ジオカフェ」があり、遊歩道を歩いてきた休憩にはピッタリです。見た目が黒くてインパクトがある「土佐備長炭」と「室戸海洋深層水の塩」を配合した「ジオソフト」や、ホットケーキ・ワッフルを「深層水コーヒー」などの飲み物とともに楽しむことができます。 訪れる際には、ぜひ地元の方の有志による「室戸市観光ガイドの会」のツアーに参加していただきたいです。地元ガイドさんとのコミュニケーションを楽しみながら、ブラタ〇リ感覚で室戸の魅力に迫ることができます。 -

バナナで放棄地を切開く

バナナ露地栽培へ移住者がゼロからの挑戦! 〜地球温暖化SDGs、バナナ栽培で、耕作放棄地を切り開く〜 夢と知恵による過疎の地方創生物語 四国高知の南東端、室戸岬の程近くに露地栽培のバナナ農園を作った方がいます。 田村友義さんは海外を10年ほど渡り歩いた後、作家として自伝を出版し、人生ゲームのサイコロを振るように偶然、室戸市に辿り着きました。 最初は移動スーパーの仕事をしようとしましたが、上手くいかず、温かい所で畑をしたいという奥様のご意向で、温暖な気候の高知県室戸市に居を構え、畑のために土地を借りました。 しかし、借りた土地をいざ鍬で耕してみると、大きな石が多くて途方に暮れます。 「野菜は無理だ」諦めかけた田村さんの目に映ったのは元々、室戸の海岸線に点在して自生しているバナナの木でした。 室戸で自生しているバナナの木は昔、室戸の地場産業である遠洋マグロ漁業の漁師さんが東南アジアから持ち込んだものだそうです。 それを見た田村さんは「ほっといても枯れないなら、室戸でバナナ栽培ができるはず!バナナならば荒れた土地でも育てられる!」と一念発起します。 国内で消費されるバナナはフィリピン産がほとんどで、国産バナナの割合は0.1%未満と言われています。 しかも、国内ではバナナ栽培は沖縄を除いてビニールハウスで行うのが一般的で、四国での露地栽培は、お手本がなく手探りで進む難しい挑戦となります。 田村さんはバナナ栽培の勉強を始め、国産バナナの生産者さんたちに連絡をして、室戸の気候で露地栽培が可能な品種を手探りで掴みました。 今も試行錯誤の最中で、借りることの出来るいくつかの農地の中で、どの地質がバナナ栽培に適しているのかを、生えている雑草の種類などから判断するなどして、日々努力を続けています。 栽培する品種は、アップルバナナ、銀バナナ、ドアーフナムワなど国内では取扱の少ないものばかりです。 そして、去年出来たバナナは評判の美味しさ!アップルバナナはリンゴのような甘味と酸味、銀バナナはとっても甘く、ドアーフナムワは上品な味。まだ生産数は少ないですが、あっという間に売れていきました。 田村さんは言います。 「設備投資にお金をかければなんでもできるけど、そうじゃなくて、自分の知恵を使って考えるのが面白い」 与えられた自然環境の中でも、手に入るあらゆる情報を駆使して懸命に考えれば、資格がいらない仕事なら何でもできるもの、田村さんは自信を見せます。 田村さんはバナナ農家だけでなく、持ち前の器用さを活かして、建具の張り替えの仕事もしています。 「やりたいことをしながら事業もする。移住先で生きていくには一つの仕事ではリスクが高い。3つ仕事を持つのが理想。自分が地方移住者のロールモデルになれればいい」 「室戸バナナを有名にしたい。室戸ならではの海洋深層水を使った栽培にも挑戦してみたい」 自分が試行錯誤して室戸でのバナナの栽培方法を確立したら、増え続ける耕作放棄地をバナナで活用できるようにする。 お金をかけずに地域の新たな産業となるモデルを作って、お世話になっている地域のみんなに貢献したい。 田村さんは目を輝かしながら夢を語ります。

バナナ露地栽培へ移住者がゼロからの挑戦! 〜地球温暖化SDGs、バナナ栽培で、耕作放棄地を切り開く〜 夢と知恵による過疎の地方創生物語 四国高知の南東端、室戸岬の程近くに露地栽培のバナナ農園を作った方がいます。 田村友義さんは海外を10年ほど渡り歩いた後、作家として自伝を出版し、人生ゲームのサイコロを振るように偶然、室戸市に辿り着きました。 最初は移動スーパーの仕事をしようとしましたが、上手くいかず、温かい所で畑をしたいという奥様のご意向で、温暖な気候の高知県室戸市に居を構え、畑のために土地を借りました。 しかし、借りた土地をいざ鍬で耕してみると、大きな石が多くて途方に暮れます。 「野菜は無理だ」諦めかけた田村さんの目に映ったのは元々、室戸の海岸線に点在して自生しているバナナの木でした。 室戸で自生しているバナナの木は昔、室戸の地場産業である遠洋マグロ漁業の漁師さんが東南アジアから持ち込んだものだそうです。 それを見た田村さんは「ほっといても枯れないなら、室戸でバナナ栽培ができるはず!バナナならば荒れた土地でも育てられる!」と一念発起します。 国内で消費されるバナナはフィリピン産がほとんどで、国産バナナの割合は0.1%未満と言われています。 しかも、国内ではバナナ栽培は沖縄を除いてビニールハウスで行うのが一般的で、四国での露地栽培は、お手本がなく手探りで進む難しい挑戦となります。 田村さんはバナナ栽培の勉強を始め、国産バナナの生産者さんたちに連絡をして、室戸の気候で露地栽培が可能な品種を手探りで掴みました。 今も試行錯誤の最中で、借りることの出来るいくつかの農地の中で、どの地質がバナナ栽培に適しているのかを、生えている雑草の種類などから判断するなどして、日々努力を続けています。 栽培する品種は、アップルバナナ、銀バナナ、ドアーフナムワなど国内では取扱の少ないものばかりです。 そして、去年出来たバナナは評判の美味しさ!アップルバナナはリンゴのような甘味と酸味、銀バナナはとっても甘く、ドアーフナムワは上品な味。まだ生産数は少ないですが、あっという間に売れていきました。 田村さんは言います。 「設備投資にお金をかければなんでもできるけど、そうじゃなくて、自分の知恵を使って考えるのが面白い」 与えられた自然環境の中でも、手に入るあらゆる情報を駆使して懸命に考えれば、資格がいらない仕事なら何でもできるもの、田村さんは自信を見せます。 田村さんはバナナ農家だけでなく、持ち前の器用さを活かして、建具の張り替えの仕事もしています。 「やりたいことをしながら事業もする。移住先で生きていくには一つの仕事ではリスクが高い。3つ仕事を持つのが理想。自分が地方移住者のロールモデルになれればいい」 「室戸バナナを有名にしたい。室戸ならではの海洋深層水を使った栽培にも挑戦してみたい」 自分が試行錯誤して室戸でのバナナの栽培方法を確立したら、増え続ける耕作放棄地をバナナで活用できるようにする。 お金をかけずに地域の新たな産業となるモデルを作って、お世話になっている地域のみんなに貢献したい。 田村さんは目を輝かしながら夢を語ります。 -

秘境・段ノ谷山の巨大杉群

知られざる室戸の深奥・段ノ谷山で、天を突くような樹齢500年の巨杉に包まれる、心揺さぶる圧巻の秘境体験 四国高知の南東端、室戸岬の東にある佐喜浜からオフロード車で佐喜浜川上流に向かって厳しい山道を約40分。 段ノ谷山天然杉の観光はガイド必須。普通の車ではたどり着けない秘境ですが、他では得られない貴重な体験をご希望の方にはお勧めです。 海に迫るほど近くに切り立った山々の間を車で走ると緑が目にまぶしく、道中の路に散乱する落石のあと、崩れやすい室戸の付加体の大地が、太古の昔に盛り上がってきた海底を連想させます。佐喜浜は過去に何度も山崩れに悩まされたそう。室戸の急斜面は崩れやすい反面、水はけがよく、台風銀座といわれるほどの降水量とあいまって、杉にとって最高の生育環境となったのです。 国営林の施錠されたゲートを抜けて、たどり着いた山道の入り口で車を降ります。 あまり人の入らない、枯葉が敷き詰められたような細い山道は険しく、油断すると急斜面を滑落しそうで緊張します。山道をアップダウンしながら九十九折りに登っていくと、年を経た杉の木が山道に沿って見えてきます。 それぞれの特徴に合わせ、ユニークな名前のつけられた特徴的な杉の木々の間を歩いていくと、ついに姿を現しました。神秘的で幻想的な大木「大杉」です。 大杉を見上げながら、長年降り積もった杉の枯葉の上に腰を下ろすと、清寂の中に鳥の声だけが響き、森の中の木漏れ日が涼しいです。ゴザを引いてしばらく眠りたくなるような気持ちよさです。 樹齢500年。五百年前と言えば戦国時代。戦国武将もこの木を見たのでしょうか? ガイドの高田さん曰く「大杉を写真に撮ると木霊が映ることがある」とのこと。確かにそのような雰囲気。清浄な空気が木々の間を抜けていきます。 まだまだ登っていきます。 もう一つの見どころは仁王杉です。こちらは真っ直ぐに天に向かって伸びる立派な杉です。根元に動物でも住んでいそうな。大きなウロが空いています。 険しい山道を登ってきた甲斐がある素晴らしい大木です。 体力に自信のある人は更に先、野根山街道へ。地蔵峠を越えて岩佐の関所まで行くルートもお勧めです。

知られざる室戸の深奥・段ノ谷山で、天を突くような樹齢500年の巨杉に包まれる、心揺さぶる圧巻の秘境体験 四国高知の南東端、室戸岬の東にある佐喜浜からオフロード車で佐喜浜川上流に向かって厳しい山道を約40分。 段ノ谷山天然杉の観光はガイド必須。普通の車ではたどり着けない秘境ですが、他では得られない貴重な体験をご希望の方にはお勧めです。 海に迫るほど近くに切り立った山々の間を車で走ると緑が目にまぶしく、道中の路に散乱する落石のあと、崩れやすい室戸の付加体の大地が、太古の昔に盛り上がってきた海底を連想させます。佐喜浜は過去に何度も山崩れに悩まされたそう。室戸の急斜面は崩れやすい反面、水はけがよく、台風銀座といわれるほどの降水量とあいまって、杉にとって最高の生育環境となったのです。 国営林の施錠されたゲートを抜けて、たどり着いた山道の入り口で車を降ります。 あまり人の入らない、枯葉が敷き詰められたような細い山道は険しく、油断すると急斜面を滑落しそうで緊張します。山道をアップダウンしながら九十九折りに登っていくと、年を経た杉の木が山道に沿って見えてきます。 それぞれの特徴に合わせ、ユニークな名前のつけられた特徴的な杉の木々の間を歩いていくと、ついに姿を現しました。神秘的で幻想的な大木「大杉」です。 大杉を見上げながら、長年降り積もった杉の枯葉の上に腰を下ろすと、清寂の中に鳥の声だけが響き、森の中の木漏れ日が涼しいです。ゴザを引いてしばらく眠りたくなるような気持ちよさです。 樹齢500年。五百年前と言えば戦国時代。戦国武将もこの木を見たのでしょうか? ガイドの高田さん曰く「大杉を写真に撮ると木霊が映ることがある」とのこと。確かにそのような雰囲気。清浄な空気が木々の間を抜けていきます。 まだまだ登っていきます。 もう一つの見どころは仁王杉です。こちらは真っ直ぐに天に向かって伸びる立派な杉です。根元に動物でも住んでいそうな。大きなウロが空いています。 険しい山道を登ってきた甲斐がある素晴らしい大木です。 体力に自信のある人は更に先、野根山街道へ。地蔵峠を越えて岩佐の関所まで行くルートもお勧めです。 -

深海生物で夢の実現と地方創生

室戸の深海から始まる挑戦—未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生ストーリー 四国・高知県の南東端、室戸市。 この町で、全国でも珍しい職業を自ら切り拓いた男がいます。その名は「深海生物漁師」松尾拓也さん。 彼は、室戸沿岸で深海生物を捕獲し、自ら運搬して日本各地の水族館へ届けるという、前例のない仕事を確立しました。 大洗水族館、美ら海水族館など、全国の水族館が彼の漁獲物を待ち望んでいます。 室戸の東海岸は、海岸からわずか2〜3kmで水深1000mに達する急峻な海底地形。この地形の底には、太陽光が届かない海洋深層水が広がっています。 植物プランクトンによる光合成が起こらない深海では、窒素やリンなどの栄養が消費されずに蓄積され、豊かな深海生態系が築かれているのです。 まさに、室戸は深海生物漁の聖地と呼ぶにふさわしい場所。 松尾さんの漁場は、水深約600m。 佐喜浜漁港から数分で到達できるこの深海で、慎重に漁を行います。 「深いですよー!スカイツリーのてっぺんから仕掛けを降ろしてるような感じです」 深海生物は、急激な気圧変化に弱く、いわゆる“潜水病”になってしまうことも。だからこそ、松尾さんは長い時間をかけてゆっくりと引き上げることを徹底しています。 捕獲後も、海洋深層水を源泉掛け流しで満たした水槽で、低温・清浄な環境を維持。表層の海水に触れさせることなく、深海生物に最適な状態で管理することで、全国の水族館から高い評価と信頼を得ています。 現在も、深層水を積んだ専用トラックを制作し、松尾さん自身が日本中の水族館へと生き物を届けています。 室戸の深海は、昔からそこにありました。 しかし、松尾さんによって、室戸の人々が改めて“気づかされた”自然の恵みが数多くあります。 たとえば「オオグソクムシ」。室戸で昔から普通に食されたこの生物は、ふるさと納税の返礼品として大人気となり、室戸市の財政にも貢献。 また、地元の漁師が“経験的に知っていた”未知のタコも、学術的に注目されるようになりました。まだ名前もないそのタコは、室戸の海が持つ未知の可能性の象徴です。 松尾さんは、室戸の海に眠る価値を次々と発掘し、地域の誇りとして再発信しています。 松尾さんの活動は、漁業にとどまりません。 地元の小学校と連携し、水族館と室戸をオンラインでつなぐ授業を展開。「室戸の生き物が日本中の水族館で活躍している」ことを子どもたちに伝え、「室戸の海はすごいんだ」と、“室戸への誇り”を育てています。 テレビや新聞などのメディアにも多数出演し、室戸の魅力を熱く語っています。 さらに、地元・佐喜浜八幡宮の秋祭りで演じられる即興寸劇「俄(にわか)」では、 松尾さんを題材にした演目も披露され、海の環境保全の大切さが語られました。 松尾さんが運営する遊漁船「海来(みらい)」では、深海生物漁の体験だけでなく、釣り船やホエールウォッチングも展開。室戸の海を舞台に、観光と学びを融合した地域活性化に取り組んでいます。 松尾拓也さんは、室戸の海に魅せられ、室戸に移住し、この地の価値を掘り起こし、伝え、育て続けています。 深海600mから始まる夢は、室戸の子どもたちの心に、そして地域の未来に、確かに届いています。

室戸の深海から始まる挑戦—未踏の深海で夢を追う「深海生物漁師」の地方創生ストーリー 四国・高知県の南東端、室戸市。 この町で、全国でも珍しい職業を自ら切り拓いた男がいます。その名は「深海生物漁師」松尾拓也さん。 彼は、室戸沿岸で深海生物を捕獲し、自ら運搬して日本各地の水族館へ届けるという、前例のない仕事を確立しました。 大洗水族館、美ら海水族館など、全国の水族館が彼の漁獲物を待ち望んでいます。 室戸の東海岸は、海岸からわずか2〜3kmで水深1000mに達する急峻な海底地形。この地形の底には、太陽光が届かない海洋深層水が広がっています。 植物プランクトンによる光合成が起こらない深海では、窒素やリンなどの栄養が消費されずに蓄積され、豊かな深海生態系が築かれているのです。 まさに、室戸は深海生物漁の聖地と呼ぶにふさわしい場所。 松尾さんの漁場は、水深約600m。 佐喜浜漁港から数分で到達できるこの深海で、慎重に漁を行います。 「深いですよー!スカイツリーのてっぺんから仕掛けを降ろしてるような感じです」 深海生物は、急激な気圧変化に弱く、いわゆる“潜水病”になってしまうことも。だからこそ、松尾さんは長い時間をかけてゆっくりと引き上げることを徹底しています。 捕獲後も、海洋深層水を源泉掛け流しで満たした水槽で、低温・清浄な環境を維持。表層の海水に触れさせることなく、深海生物に最適な状態で管理することで、全国の水族館から高い評価と信頼を得ています。 現在も、深層水を積んだ専用トラックを制作し、松尾さん自身が日本中の水族館へと生き物を届けています。 室戸の深海は、昔からそこにありました。 しかし、松尾さんによって、室戸の人々が改めて“気づかされた”自然の恵みが数多くあります。 たとえば「オオグソクムシ」。室戸で昔から普通に食されたこの生物は、ふるさと納税の返礼品として大人気となり、室戸市の財政にも貢献。 また、地元の漁師が“経験的に知っていた”未知のタコも、学術的に注目されるようになりました。まだ名前もないそのタコは、室戸の海が持つ未知の可能性の象徴です。 松尾さんは、室戸の海に眠る価値を次々と発掘し、地域の誇りとして再発信しています。 松尾さんの活動は、漁業にとどまりません。 地元の小学校と連携し、水族館と室戸をオンラインでつなぐ授業を展開。「室戸の生き物が日本中の水族館で活躍している」ことを子どもたちに伝え、「室戸の海はすごいんだ」と、“室戸への誇り”を育てています。 テレビや新聞などのメディアにも多数出演し、室戸の魅力を熱く語っています。 さらに、地元・佐喜浜八幡宮の秋祭りで演じられる即興寸劇「俄(にわか)」では、 松尾さんを題材にした演目も披露され、海の環境保全の大切さが語られました。 松尾さんが運営する遊漁船「海来(みらい)」では、深海生物漁の体験だけでなく、釣り船やホエールウォッチングも展開。室戸の海を舞台に、観光と学びを融合した地域活性化に取り組んでいます。 松尾拓也さんは、室戸の海に魅せられ、室戸に移住し、この地の価値を掘り起こし、伝え、育て続けています。 深海600mから始まる夢は、室戸の子どもたちの心に、そして地域の未来に、確かに届いています。