<続きを読む>

室戸市は、地球のダイナミズムな変動を実感できるエリアとして、ユネスコ世界ジオパークに認定されています。全世界213箇所の中でも、市の全域が認定されている、めずらしいエリアです。 地球時間の旅展は、日本列島のジオパークを巡り、このたび四国では初めて室戸市で開催されます。日々の暮らしの中から、変動する大地と人のつながりを知り、歴史を感じて、未来を描きましょう!

展示構成

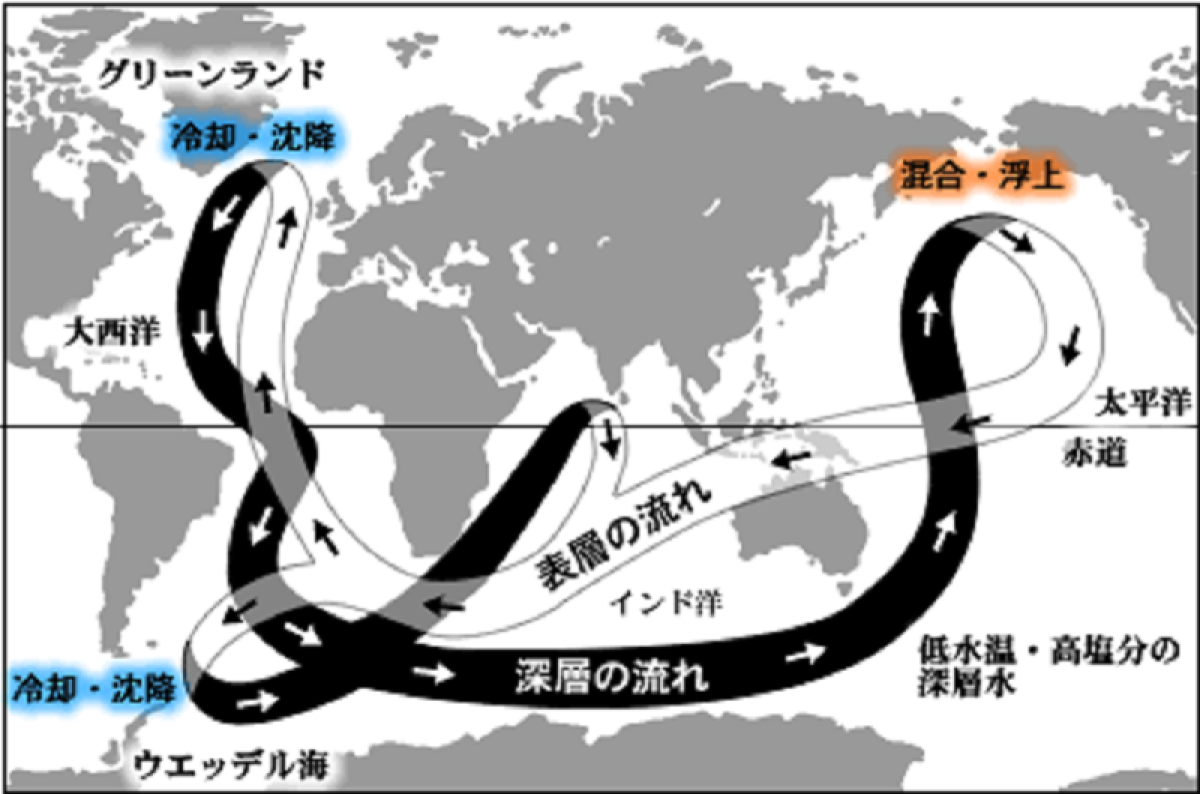

1”今”を形作る“過去”の物語

2目の前の景色を作るいろいろな石たち

3"日本"を形作った地球の物語"

4”未来”を作る “今”の私たち

【巡回展期間】

→2024.10/1~2024.11/29

ぜひ室戸世界ジオパークセンターにお越しください!