眼下には太平洋が広がる風光明媚な道の駅。地元名産の鮮魚や鯨料理などが味わえるお食事処『鯨の郷』、鮮魚や朝獲れの新鮮野菜・果物などの直売所『楽市』、クジラ漁の資料館『鯨館』がございます。ドライブ中のお休み処として、室戸の地元の名産をご堪能頂ければと思います。直売市場楽市の西隣にある加工場では、毎朝手作りするお弁当やジェラート(大好評です)などを作って販売しております。

道の駅キラメッセ室戸

おすすめリンク

「道の駅キラメッセ室戸」と室戸のつながり

-

食遊 鯨の郷

道の駅に併設のレストラン。地元特産品を使った料理は、 味良し、見た目良し、ボリューム満点! 南側のガラスからは、雄大な太平洋が一望できます。

道の駅に併設のレストラン。地元特産品を使った料理は、 味良し、見た目良し、ボリューム満点! 南側のガラスからは、雄大な太平洋が一望できます。 -

道の駅キラメッセ室戸・楽市

室戸の旬がずらり!とれたて新鮮・種類豊富な産品を地元価格で提供します 〜併設レストランでは旬の味覚を満喫できる「道の駅キラメッセ室戸」で宝探し気分 眼下に雄大な太平洋が広がる、風光明媚な場所─「道の駅キラメッセ室戸」は、室戸の海と山の恵みを五感で味わえる、観光・食・文化の拠点です。 敷地内には、室戸の新鮮な海の幸をふんだんに使った料理が並ぶレストラン「食遊 鯨の郷」があり、捕鯨文化をデジタル技術で体感できる資料館「鯨館」では、歴史や漁具、生態について楽しく学べます。 さらに、毎朝届く地元産の野菜・果物・鮮魚・加工品がずらりと並ぶ直売所「楽市」があって、農家さんや漁師さんが丹精込めて育てた旬の恵みが勢ぞろいします。 店内を歩けば、聞き慣れない名前の柑橘や、種類豊富なさつまいもに出会える楽しさが。 お茶やお味噌などの加工品も丁寧に並べられています。 観光客以上に地元の人々から支持されるのも納得─地元価格で高鮮度の食材が手に入るから遠方から訪れた方も、安心して買い物を楽しめます。 楽市のスタッフさんの言葉には、お店と生産者さんとのつながりがにじみ出ます。 「沢山ある産品には、それぞれに旬がありますけど、種類が多すぎて、はじめは詳しくなかったんです。でも、生産者さんと話すうちに、旬の時期とその美味しさを知るようになりました。訪れてくれたお客さんにも、今いちばん美味しいものを届けたい」 「生産者さんと、作付けする野菜について一緒に考えることもあります、売れている野菜と一緒にサラダにして相性のいいものとか」 そんなスタッフさんと生産者さんとの連携が、「楽市」ならではの活気を生み出しています。 中でも、人気ナンバーワンの商品は「キラ坊すいか」。 西山台地で育てられた小玉スイカで、6月の収穫時期には店頭に並ぶそばから売り切れてしまうほど。「美味しさをたくさんの人に届けたい」と、スタッフさんは売り方にもひと工夫を凝らしています。 親切なスタッフさんばかりなので、その季節ならではのおすすめ商品もぜひ気軽に尋ねてみてください。 室戸市役所の担当者さんも笑顔で語ります。 「野菜の人気は抜群です。室戸のふるさと納税返礼品でも、野菜定期便がダントツの1位なんですよ」 野菜だけでなく、海の幸も室戸らしさ満載。 地元で親しまれるマグロの“ワタ”や、“じっこ”などの貝類、丸魚など珍しいものがずらり。 都市部ではなかなか手に入らない品々が、驚くほどリーズナブルな価格で手に入るのも魅力です。 観光・食・文化・学び─ すべてが揃う「道の駅キラメッセ室戸」は、地域の恵みがぎゅっと詰まった宝箱のような場所。室戸岬を訪れる際には、ぜひ立ち寄って、室戸の魅力を肌で感じてみてください。

室戸の旬がずらり!とれたて新鮮・種類豊富な産品を地元価格で提供します 〜併設レストランでは旬の味覚を満喫できる「道の駅キラメッセ室戸」で宝探し気分 眼下に雄大な太平洋が広がる、風光明媚な場所─「道の駅キラメッセ室戸」は、室戸の海と山の恵みを五感で味わえる、観光・食・文化の拠点です。 敷地内には、室戸の新鮮な海の幸をふんだんに使った料理が並ぶレストラン「食遊 鯨の郷」があり、捕鯨文化をデジタル技術で体感できる資料館「鯨館」では、歴史や漁具、生態について楽しく学べます。 さらに、毎朝届く地元産の野菜・果物・鮮魚・加工品がずらりと並ぶ直売所「楽市」があって、農家さんや漁師さんが丹精込めて育てた旬の恵みが勢ぞろいします。 店内を歩けば、聞き慣れない名前の柑橘や、種類豊富なさつまいもに出会える楽しさが。 お茶やお味噌などの加工品も丁寧に並べられています。 観光客以上に地元の人々から支持されるのも納得─地元価格で高鮮度の食材が手に入るから遠方から訪れた方も、安心して買い物を楽しめます。 楽市のスタッフさんの言葉には、お店と生産者さんとのつながりがにじみ出ます。 「沢山ある産品には、それぞれに旬がありますけど、種類が多すぎて、はじめは詳しくなかったんです。でも、生産者さんと話すうちに、旬の時期とその美味しさを知るようになりました。訪れてくれたお客さんにも、今いちばん美味しいものを届けたい」 「生産者さんと、作付けする野菜について一緒に考えることもあります、売れている野菜と一緒にサラダにして相性のいいものとか」 そんなスタッフさんと生産者さんとの連携が、「楽市」ならではの活気を生み出しています。 中でも、人気ナンバーワンの商品は「キラ坊すいか」。 西山台地で育てられた小玉スイカで、6月の収穫時期には店頭に並ぶそばから売り切れてしまうほど。「美味しさをたくさんの人に届けたい」と、スタッフさんは売り方にもひと工夫を凝らしています。 親切なスタッフさんばかりなので、その季節ならではのおすすめ商品もぜひ気軽に尋ねてみてください。 室戸市役所の担当者さんも笑顔で語ります。 「野菜の人気は抜群です。室戸のふるさと納税返礼品でも、野菜定期便がダントツの1位なんですよ」 野菜だけでなく、海の幸も室戸らしさ満載。 地元で親しまれるマグロの“ワタ”や、“じっこ”などの貝類、丸魚など珍しいものがずらり。 都市部ではなかなか手に入らない品々が、驚くほどリーズナブルな価格で手に入るのも魅力です。 観光・食・文化・学び─ すべてが揃う「道の駅キラメッセ室戸」は、地域の恵みがぎゅっと詰まった宝箱のような場所。室戸岬を訪れる際には、ぜひ立ち寄って、室戸の魅力を肌で感じてみてください。 -

鯨館(室戸捕鯨の歴史)

命を懸けた古式捕鯨の迫力! 『鯨館』で学ぶ、クジラとともに生きた町・室戸300年の共生、畏敬と感謝の記録 四国高知の南東端、室戸岬から海岸沿い西に約10㎞。 道の駅キラメッセ室戸の鯨館はクジラとともに生きた室戸の歴史を知るうえで重要な施設です。 入館するとすぐにデジタルアートシアターがあり、クジラとの壮絶な戦い、伝統の「古式捕鯨」を迫力あるアニメーションで見ることが出来ます。 網に追い込むため、クジラに立ち向かっていく20隻ほどの小さな船や、刀を持って飛び掛かる裸の男たち、解体されていく大きなクジラの様子が臨場感を持って伝わってきます。 1F中央には実際にクジラを追いかけていた勢子船を再現したものがあり、実際に捕鯨に使われていた道具や命がけで戦った男たちの資料が展示されていて、先ほど見たアニメーションの理解を深めます。 2Fにはクジラの生態展示があり、クジラの進化や種類などを学ぶことができ、ワークショップでは学習映像を見ることで1Fでの体験を確認でき、クイズに挑戦もできます。 室戸の沖は回遊するクジラの通り道で江戸時代初期から300年に渡り、日本有数の捕鯨の町としてクジラとともに歩んできました。 クジラ肉はもちろんのこと油やヒゲ、骨に至るまで活用され大切に使われたクジラへの畏敬と感謝を後世に伝える鯨館をぜひ訪れてみてください。 令和7年現在 営業時間・9:00~17:00 休館日・月曜日(祝日の場合は翌日) 入館料・大人500円/小人100円

命を懸けた古式捕鯨の迫力! 『鯨館』で学ぶ、クジラとともに生きた町・室戸300年の共生、畏敬と感謝の記録 四国高知の南東端、室戸岬から海岸沿い西に約10㎞。 道の駅キラメッセ室戸の鯨館はクジラとともに生きた室戸の歴史を知るうえで重要な施設です。 入館するとすぐにデジタルアートシアターがあり、クジラとの壮絶な戦い、伝統の「古式捕鯨」を迫力あるアニメーションで見ることが出来ます。 網に追い込むため、クジラに立ち向かっていく20隻ほどの小さな船や、刀を持って飛び掛かる裸の男たち、解体されていく大きなクジラの様子が臨場感を持って伝わってきます。 1F中央には実際にクジラを追いかけていた勢子船を再現したものがあり、実際に捕鯨に使われていた道具や命がけで戦った男たちの資料が展示されていて、先ほど見たアニメーションの理解を深めます。 2Fにはクジラの生態展示があり、クジラの進化や種類などを学ぶことができ、ワークショップでは学習映像を見ることで1Fでの体験を確認でき、クイズに挑戦もできます。 室戸の沖は回遊するクジラの通り道で江戸時代初期から300年に渡り、日本有数の捕鯨の町としてクジラとともに歩んできました。 クジラ肉はもちろんのこと油やヒゲ、骨に至るまで活用され大切に使われたクジラへの畏敬と感謝を後世に伝える鯨館をぜひ訪れてみてください。 令和7年現在 営業時間・9:00~17:00 休館日・月曜日(祝日の場合は翌日) 入館料・大人500円/小人100円 -

だるま夕陽

だるま朝日・だるま夕日は、秋分の日ごろから春分の日ごろにかけて海面の海水温と大気の温度差により水蒸気に光が屈折して太陽がだるまのように見える現象です。 室戸市は太平洋に突き出た地形から、東にだるま朝日・西にだるま夕日を臨むことができる珍しい場所です。(室戸市観光協会)

だるま朝日・だるま夕日は、秋分の日ごろから春分の日ごろにかけて海面の海水温と大気の温度差により水蒸気に光が屈折して太陽がだるまのように見える現象です。 室戸市は太平洋に突き出た地形から、東にだるま朝日・西にだるま夕日を臨むことができる珍しい場所です。(室戸市観光協会) -

田舎寿司

人気の郷土料理です。見た目は素朴な寿司ネタたち、と思うかもしれませんが、口に入れてビックリの美味しさです。田舎寿司は、りゅうきゅう(はすいも)、みょうが、たけのこ、こんにゃくなど素朴な食材が主役です。それぞれの素材にあった調理がされています。合わせる酢飯には、室戸の柑橘ゆずが加えられ、爽やかな風味があります。これぞ、田舎の料理です。

人気の郷土料理です。見た目は素朴な寿司ネタたち、と思うかもしれませんが、口に入れてビックリの美味しさです。田舎寿司は、りゅうきゅう(はすいも)、みょうが、たけのこ、こんにゃくなど素朴な食材が主役です。それぞれの素材にあった調理がされています。合わせる酢飯には、室戸の柑橘ゆずが加えられ、爽やかな風味があります。これぞ、田舎の料理です。 -

海岸線

室戸岬を中心に東西約50kmの海岸線を有しています。ダイナミックな奇岩の乱立、どこまでも広がる水平線、突き抜ける空、青色の美しいコントラストが心を癒してくれます。そして太陽。朝日は東海岸の水平線から上り、西海岸の水平線に夕日が沈みます。室戸に来ると1日の始まりと終わりを、水平線に感じます。

室戸岬を中心に東西約50kmの海岸線を有しています。ダイナミックな奇岩の乱立、どこまでも広がる水平線、突き抜ける空、青色の美しいコントラストが心を癒してくれます。そして太陽。朝日は東海岸の水平線から上り、西海岸の水平線に夕日が沈みます。室戸に来ると1日の始まりと終わりを、水平線に感じます。 -

サバらしい日々

2月3月開催の季節限定の大人気企画!「サバらしい日々」室戸の旬のサバはうまい!採れたてのサバを産地室戸で1食1,000円で提供します。室戸ならではのサバを使ったさまざまな料理を、各店舗で召し上がれ。 むろと廃校水族館でチケットセットを購入すると・・! ぷるぷる震える、ぬいぐるみなどプレゼントします! 各店舗さまざまなサバ料理を、ぜひ楽しんでください。旬のサバの味をあなどるなかれ!

2月3月開催の季節限定の大人気企画!「サバらしい日々」室戸の旬のサバはうまい!採れたてのサバを産地室戸で1食1,000円で提供します。室戸ならではのサバを使ったさまざまな料理を、各店舗で召し上がれ。 むろと廃校水族館でチケットセットを購入すると・・! ぷるぷる震える、ぬいぐるみなどプレゼントします! 各店舗さまざまなサバ料理を、ぜひ楽しんでください。旬のサバの味をあなどるなかれ! -

室戸春ぶり

室戸の海は、春にブリが訪れます。 ブリは産卵を控えて太平洋を南下する途中、豊富な餌を求めて室戸の東海岸を訪れます。 豊かな生態系の海域で、良質な餌を食べたブリは、栄養を蓄え「室戸春ぶり」として、人々に愛されています。 脂は豊潤でサラリ、旨味抜群。 田舎マップ管理人のおすすめは、お刺身だけではなく、加熱したお料理です。熱が入ると身にきめ細やかに入る脂が溶け出し、身がホロホロと口の中にほどけ、春の幸せが広がります。 鍋、照り焼き、藁焼き、しゃぶしゃぶ。一口一口、脂と旨味が口の中いっぱいに広がって、やみつきになります。 ブリの脂に「くどい」印象をお持ちの、あなた! ブリは冬の「日本海」に限ると思ってる、あなたも! 春が旬の室戸のブリを食べて、新しい発見をご自身の味覚で感じてください。 その美味しさには根拠があります。 実は、室戸の東海岸には、世界的にも稀な自然の恵みがあるんです。 深海には太陽光が届かないので、海洋深層水は光合成によってミネラルを消費されることなく、豊富に蓄えたまま、世界の海をめぐり、室戸の海に湧出しているのです。 この海域には、鯨も餌をもとめてやってきます、この豊かな海の生態系が水産資源の美味しい味の背景にあるんです。 詳しくは、「海洋深層水」をご覧ください。 -

海洋深層水からの製塩

料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」の威力 室戸のお土産で、まずオススメしたいのが海洋深層水からつくられたお塩です。その味わいは、一般的な食塩とはまるで別物。あまりに違うので、「ウチの子が塩がいつもと違うって気づいたのよ」とお塩を贈った人に驚かれることもあるほどです。 料理好きな方や、“味の違いが分かる人”にもこの塩は大好評。毎日の食卓に少し添えるだけで、素材の味がふわっと引き立ちます。 室戸沖の深海、太陽の光が届かない水深1000mから湧昇流が運んできた海洋深層水。 そこには、植物プランクトンが光合成をしないため、消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄積された海水が眠っています。この「海の記憶」とも言える深層水を水深344mからポンプで汲み上げ、濃縮して結晶化。生産者の方いわく、「海洋深層水にもともと含まれるミネラルをどう残すかが塩づくりの真髄」なのだそうです。 だから、この塩にはミネラルの旨味が際立ちます。 私自身、毎日の料理に使っていますが、少しふりすぎてしまっても「しょっぱさ」で失敗することがありません。それは、塩の中にコクとまろやかさ、そして余韻のある旨味が含まれているからでしょう。 「室戸の海洋深層水のお塩」は、料理の用途や食材の個性に合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。 たとえば、天ぷらや焼き物、トマトなどの素材をダイレクトに味わいたい料理には、にがりを残したしっとりタイプの塩がおすすめ。しっかりとした塩味に、ほんのりと甘味が重なるまろやかな味わいが特徴で、素材の持ち味をふんわりと引き立てます。 一方、梅干しやパン、干物づくりなど、塩をたっぷり使う料理には、粒子の細かいしっとりタイプの塩がぴったりです。塩の風味が穏やかに馴染むので、素材の良さを損なうことなく、繊細な仕上がりが得られます。 そして、料理の仕上げにひとつまみ添えるなら、太陽熱でゆっくりと結晶化させた天日塩が最高です。ミネラルをしっかりと残したこの塩は、ひと粒ひと粒に深みがあり、余韻のある味わいが料理全体を引き締めてくれます。 それぞれの塩が、“ただの調味料”を超え、料理を豊かにする存在として寄り添ってくれるのです。 室戸では、海洋深層水を活用した製塩事業が地域の未来を支える柱にもなっています。 地元企業の室戸海洋深層水株式会社は、高知工科大学との共同研究を通じて、にがみ成分をほぼ除去しながら、ミネラルを活かす独自技術を確立。 この塩づくりは、過疎化対策の一環としても位置づけられており、雇用の創出・地域資源の活用・地元ブランドの確立へとつながっています。 室戸海洋深層水のお塩は、太古の海が育んだ栄養と、室戸の人々の技術と情熱が凝縮された結晶。それは、毎日の料理をそっと支え、食卓に静かに寄り添ってくれる一粒の奇跡です。

料理の味が変わる!深海の恵みが生んだ「天然ミネラル塩」の威力 室戸のお土産で、まずオススメしたいのが海洋深層水からつくられたお塩です。その味わいは、一般的な食塩とはまるで別物。あまりに違うので、「ウチの子が塩がいつもと違うって気づいたのよ」とお塩を贈った人に驚かれることもあるほどです。 料理好きな方や、“味の違いが分かる人”にもこの塩は大好評。毎日の食卓に少し添えるだけで、素材の味がふわっと引き立ちます。 室戸沖の深海、太陽の光が届かない水深1000mから湧昇流が運んできた海洋深層水。 そこには、植物プランクトンが光合成をしないため、消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄積された海水が眠っています。この「海の記憶」とも言える深層水を水深344mからポンプで汲み上げ、濃縮して結晶化。生産者の方いわく、「海洋深層水にもともと含まれるミネラルをどう残すかが塩づくりの真髄」なのだそうです。 だから、この塩にはミネラルの旨味が際立ちます。 私自身、毎日の料理に使っていますが、少しふりすぎてしまっても「しょっぱさ」で失敗することがありません。それは、塩の中にコクとまろやかさ、そして余韻のある旨味が含まれているからでしょう。 「室戸の海洋深層水のお塩」は、料理の用途や食材の個性に合わせて選べる豊富なラインナップも魅力です。 たとえば、天ぷらや焼き物、トマトなどの素材をダイレクトに味わいたい料理には、にがりを残したしっとりタイプの塩がおすすめ。しっかりとした塩味に、ほんのりと甘味が重なるまろやかな味わいが特徴で、素材の持ち味をふんわりと引き立てます。 一方、梅干しやパン、干物づくりなど、塩をたっぷり使う料理には、粒子の細かいしっとりタイプの塩がぴったりです。塩の風味が穏やかに馴染むので、素材の良さを損なうことなく、繊細な仕上がりが得られます。 そして、料理の仕上げにひとつまみ添えるなら、太陽熱でゆっくりと結晶化させた天日塩が最高です。ミネラルをしっかりと残したこの塩は、ひと粒ひと粒に深みがあり、余韻のある味わいが料理全体を引き締めてくれます。 それぞれの塩が、“ただの調味料”を超え、料理を豊かにする存在として寄り添ってくれるのです。 室戸では、海洋深層水を活用した製塩事業が地域の未来を支える柱にもなっています。 地元企業の室戸海洋深層水株式会社は、高知工科大学との共同研究を通じて、にがみ成分をほぼ除去しながら、ミネラルを活かす独自技術を確立。 この塩づくりは、過疎化対策の一環としても位置づけられており、雇用の創出・地域資源の活用・地元ブランドの確立へとつながっています。 室戸海洋深層水のお塩は、太古の海が育んだ栄養と、室戸の人々の技術と情熱が凝縮された結晶。それは、毎日の料理をそっと支え、食卓に静かに寄り添ってくれる一粒の奇跡です。 -

やまもも

地方に行ったら、その土地のその時一番の旬の楽しみたいですよね!6月に室戸にきたら旬が一瞬の「やまもも」を召し上がれ〜

地方に行ったら、その土地のその時一番の旬の楽しみたいですよね!6月に室戸にきたら旬が一瞬の「やまもも」を召し上がれ〜 -

山本かまぼこ店

昭和13年、太平洋に囲まれた漁師町、室戸で創業。魚の旨みをだれよりも知っている漁師が、その味を認めてマグロ遠洋漁業の船に積み込んだ「山本のてんぷら」。冷凍剤や保存料を使用せずに、世界中の漁場まで美味しさを保つ独自の技術と、甘味料などを使わずに追求した素材本来の味、安心へのこだわり。四国のど田舎「室戸」で一つ一つ丁寧に手作りされている「山本のてんぷら」は、ドバイ、シンガポール、ロサンゼルス、ケープタウンなど、世界中で愛されています。

昭和13年、太平洋に囲まれた漁師町、室戸で創業。魚の旨みをだれよりも知っている漁師が、その味を認めてマグロ遠洋漁業の船に積み込んだ「山本のてんぷら」。冷凍剤や保存料を使用せずに、世界中の漁場まで美味しさを保つ独自の技術と、甘味料などを使わずに追求した素材本来の味、安心へのこだわり。四国のど田舎「室戸」で一つ一つ丁寧に手作りされている「山本のてんぷら」は、ドバイ、シンガポール、ロサンゼルス、ケープタウンなど、世界中で愛されています。 -

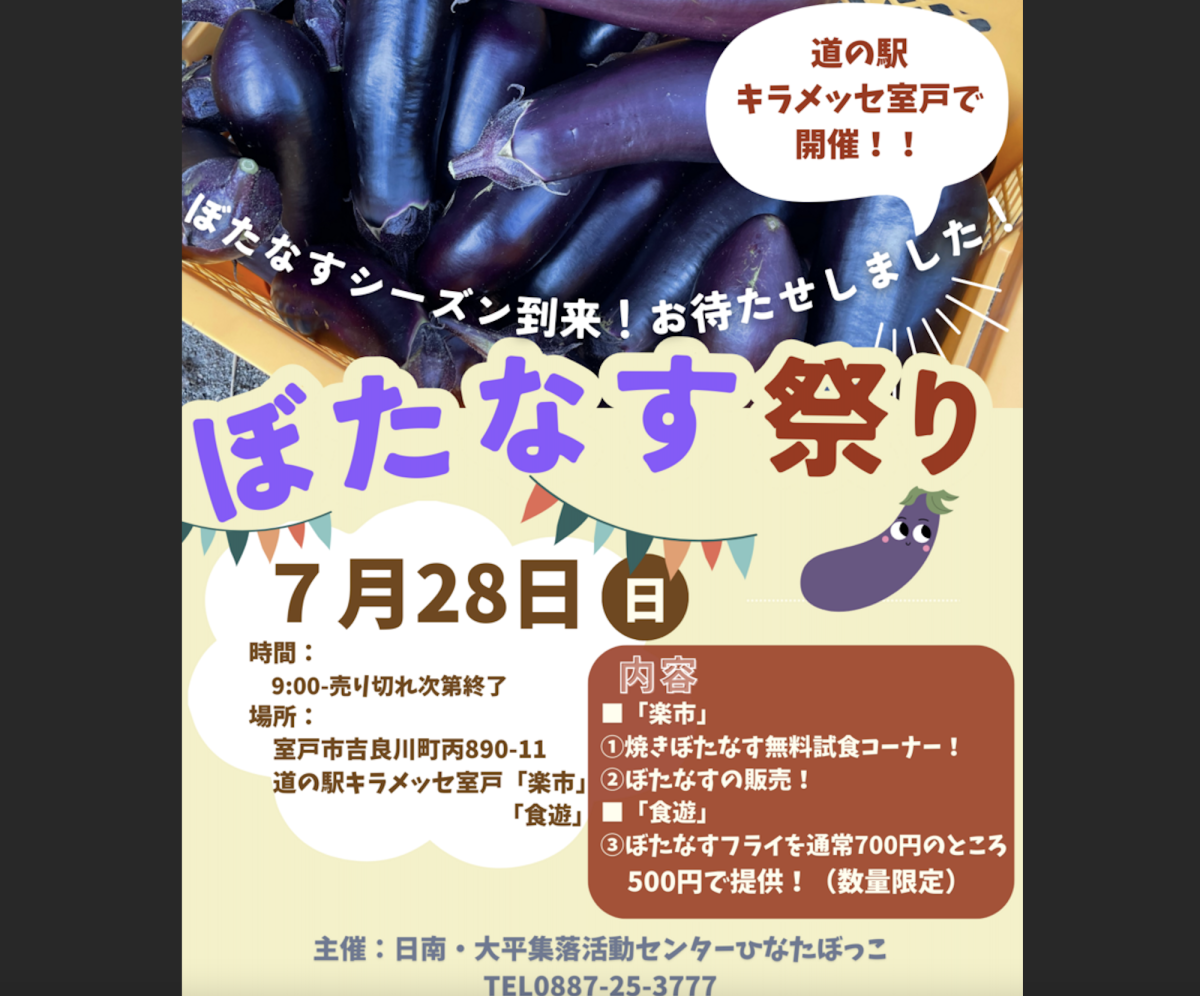

ぼたなす祭り

今年も旬を迎えました! 室戸市の山間部、日南地区のみ生産される、幻の食材「ぼなたす」 その美味しさをを知ってもらいたくて、道の駅キラメッセ室戸でトローリ美味しい「ぼたなすのフライ」を格安で提供します。ぜひその美味しさを体感してください!美味しさが広がれば、ボタナス生産者さんの承継につながります。

今年も旬を迎えました! 室戸市の山間部、日南地区のみ生産される、幻の食材「ぼなたす」 その美味しさをを知ってもらいたくて、道の駅キラメッセ室戸でトローリ美味しい「ぼたなすのフライ」を格安で提供します。ぜひその美味しさを体感してください!美味しさが広がれば、ボタナス生産者さんの承継につながります。 -

吉良川蕎麦

丹精込めて蕎麦を打つおんちゃん達は、吉良川の農業集落の承継に日々尽力しながら、蕎麦作りに熱い情熱を注いでいます。 蕎麦の品種は宮崎県椎葉村の幻の在来種です、蕎麦の栽培から全ての工程について美味しさを追求していて、製粉は水車で挽いているそうです。 現在、常設のお店はありませんが、日曜日に道の駅「キラメッセ室戸」で「生蕎麦(二八蕎麦)」を販売しています。田舎ならでは、商品ラベルからではわからない、品質を体験してください! 1週間に6個(2人前/食)程度、土曜日に手打ち→日曜日に販売→賞味期限は月曜日です。茹で方は、商品同封の紙に書いてありますので、最後の仕上げをよろしくお願いします。 8月はお休みとのことです。 また、3月上旬の「ひなまつり」、10月下旬の「そば花まつり」では、ツユにもこだわった打ち立て茹でたてを、地元野菜の天ぷらと一緒に、提供していただけます!

丹精込めて蕎麦を打つおんちゃん達は、吉良川の農業集落の承継に日々尽力しながら、蕎麦作りに熱い情熱を注いでいます。 蕎麦の品種は宮崎県椎葉村の幻の在来種です、蕎麦の栽培から全ての工程について美味しさを追求していて、製粉は水車で挽いているそうです。 現在、常設のお店はありませんが、日曜日に道の駅「キラメッセ室戸」で「生蕎麦(二八蕎麦)」を販売しています。田舎ならでは、商品ラベルからではわからない、品質を体験してください! 1週間に6個(2人前/食)程度、土曜日に手打ち→日曜日に販売→賞味期限は月曜日です。茹で方は、商品同封の紙に書いてありますので、最後の仕上げをよろしくお願いします。 8月はお休みとのことです。 また、3月上旬の「ひなまつり」、10月下旬の「そば花まつり」では、ツユにもこだわった打ち立て茹でたてを、地元野菜の天ぷらと一緒に、提供していただけます! -

土佐備長炭の窯元

現在室戸市には約40軒の土佐備長炭窯元があります。その中の1つ。室津川上流の山深い場所に「窯元炭遊」があります。代表の川田勇さんは室戸にUターンして窯元炭遊を創業しました。以前、高知市で仕事をされていた川田さんは「高知と室戸は距離は近いが空の色、空気が違う」と言います。 室戸市で生産される備長炭は「土佐備長炭」として広く流通しています。高知県の備長炭生産量は、和歌山県を抜いて全国第1位となっており、地域の重要な特産品となっています。近年、市場では備長炭の品薄状態が続いているため、土佐備長炭を求める声は年々高まっています。 その貴重な備長炭を供給するため、窯元炭遊では1年を通して炭を作っています。 土佐備長炭を作るために窯の上部から原料のウバメガシを入れていきます。横から入れて縦に並べる紀州備長炭とは違う製法です。 火入れから炭化、と備長炭が出来るまで窯の中で20日程。窯の中で炭が燃えている間に山に入り、樵(きこり)をして次の窯に入れるウバメガシを入手します。 忙しいけれど、連続して作ることで窯の温度を下げないことを心がけているそうです。よい土佐備長炭を作るためのこだわりです。 品質の違いは、見た目ですぐにわかります。軽さ・締まり加減・年輪がそのまま綺麗にでているか。打ち合わせれば金属音がします。 夏場は作業場が50度を越える中、20時間かけて炭を取り出します。窯出しの時は、目がやられるくらい、備長炭が赤くなっています。体を壊すくらい大変な時もありますが、嬉しかったのは、購入してくれた人からの手紙に「すごい良かったです」とあった時。心がほっこりしたと川田さんは笑います。

現在室戸市には約40軒の土佐備長炭窯元があります。その中の1つ。室津川上流の山深い場所に「窯元炭遊」があります。代表の川田勇さんは室戸にUターンして窯元炭遊を創業しました。以前、高知市で仕事をされていた川田さんは「高知と室戸は距離は近いが空の色、空気が違う」と言います。 室戸市で生産される備長炭は「土佐備長炭」として広く流通しています。高知県の備長炭生産量は、和歌山県を抜いて全国第1位となっており、地域の重要な特産品となっています。近年、市場では備長炭の品薄状態が続いているため、土佐備長炭を求める声は年々高まっています。 その貴重な備長炭を供給するため、窯元炭遊では1年を通して炭を作っています。 土佐備長炭を作るために窯の上部から原料のウバメガシを入れていきます。横から入れて縦に並べる紀州備長炭とは違う製法です。 火入れから炭化、と備長炭が出来るまで窯の中で20日程。窯の中で炭が燃えている間に山に入り、樵(きこり)をして次の窯に入れるウバメガシを入手します。 忙しいけれど、連続して作ることで窯の温度を下げないことを心がけているそうです。よい土佐備長炭を作るためのこだわりです。 品質の違いは、見た目ですぐにわかります。軽さ・締まり加減・年輪がそのまま綺麗にでているか。打ち合わせれば金属音がします。 夏場は作業場が50度を越える中、20時間かけて炭を取り出します。窯出しの時は、目がやられるくらい、備長炭が赤くなっています。体を壊すくらい大変な時もありますが、嬉しかったのは、購入してくれた人からの手紙に「すごい良かったです」とあった時。心がほっこりしたと川田さんは笑います。