室戸の旬がずらり!とれたて新鮮・種類豊富な産品を地元価格で提供します 〜併設レストランでは旬の味覚を満喫できる「道の駅キラメッセ室戸」で宝探し気分

眼下に雄大な太平洋が広がる、風光明媚な場所─「道の駅キラメッセ室戸」は、室戸の海と山の恵みを五感で味わえる、観光・食・文化の拠点です。

敷地内には、室戸の新鮮な海の幸をふんだんに使った料理が並ぶレストラン「食遊 鯨の郷」があり、捕鯨文化をデジタル技術で体感できる資料館「鯨館」では、歴史や漁具、生態について楽しく学べます。

さらに、毎朝届く地元産の野菜・果物・鮮魚・加工品がずらりと並ぶ直売所「楽市」があって、農家さんや漁師さんが丹精込めて育てた旬の恵みが勢ぞろいします。

店内を歩けば、聞き慣れない名前の柑橘や、種類豊富なさつまいもに出会える楽しさが。

お茶やお味噌などの加工品も丁寧に並べられています。

観光客以上に地元の人々から支持されるのも納得─地元価格で高鮮度の食材が手に入るから遠方から訪れた方も、安心して買い物を楽しめます。

楽市のスタッフさんの言葉には、お店と生産者さんとのつながりがにじみ出ます。

「沢山ある産品には、それぞれに旬がありますけど、種類が多すぎて、はじめは詳しくなかったんです。でも、生産者さんと話すうちに、旬の時期とその美味しさを知るようになりました。訪れてくれたお客さんにも、今いちばん美味しいものを届けたい」

「生産者さんと、作付けする野菜について一緒に考えることもあります、売れている野菜と一緒にサラダにして相性のいいものとか」

そんなスタッフさんと生産者さんとの連携が、「楽市」ならではの活気を生み出しています。

中でも、人気ナンバーワンの商品は「キラ坊すいか」。

西山台地で育てられた小玉スイカで、6月の収穫時期には店頭に並ぶそばから売り切れてしまうほど。「美味しさをたくさんの人に届けたい」と、スタッフさんは売り方にもひと工夫を凝らしています。

親切なスタッフさんばかりなので、その季節ならではのおすすめ商品もぜひ気軽に尋ねてみてください。

室戸市役所の担当者さんも笑顔で語ります。

「野菜の人気は抜群です。室戸のふるさと納税返礼品でも、野菜定期便がダントツの1位なんですよ」

野菜だけでなく、海の幸も室戸らしさ満載。

地元で親しまれるマグロの“ワタ”や、“じっこ”などの貝類、丸魚など珍しいものがずらり。

都市部ではなかなか手に入らない品々が、驚くほどリーズナブルな価格で手に入るのも魅力です。

観光・食・文化・学び─

すべてが揃う「道の駅キラメッセ室戸」は、地域の恵みがぎゅっと詰まった宝箱のような場所。室戸岬を訪れる際には、ぜひ立ち寄って、室戸の魅力を肌で感じてみてください。

道の駅キラメッセ室戸・楽市

おすすめリンク

<続きを読む>

「道の駅キラメッセ室戸・楽市」と室戸のつながり

-

道の駅キラメッセ室戸

眼下には太平洋が広がる風光明媚な道の駅。地元名産の鮮魚や鯨料理などが味わえるお食事処『鯨の郷』、鮮魚や朝獲れの新鮮野菜・果物などの直売所『楽市』、クジラ漁の資料館『鯨館』がございます。ドライブ中のお休み処として、室戸の地元の名産をご堪能頂ければと思います。直売市場楽市の西隣にある加工場では、毎朝手作りするお弁当やジェラート(大好評です)などを作って販売しております。

眼下には太平洋が広がる風光明媚な道の駅。地元名産の鮮魚や鯨料理などが味わえるお食事処『鯨の郷』、鮮魚や朝獲れの新鮮野菜・果物などの直売所『楽市』、クジラ漁の資料館『鯨館』がございます。ドライブ中のお休み処として、室戸の地元の名産をご堪能頂ければと思います。直売市場楽市の西隣にある加工場では、毎朝手作りするお弁当やジェラート(大好評です)などを作って販売しております。 -

食遊 鯨の郷

道の駅に併設のレストラン。地元特産品を使った料理は、 味良し、見た目良し、ボリューム満点! 南側のガラスからは、雄大な太平洋が一望できます。

道の駅に併設のレストラン。地元特産品を使った料理は、 味良し、見た目良し、ボリューム満点! 南側のガラスからは、雄大な太平洋が一望できます。 -

鯨館(室戸捕鯨の歴史)

命を懸けた古式捕鯨の迫力! 『鯨館』で学ぶ、クジラとともに生きた町・室戸300年の共生、畏敬と感謝の記録 四国高知の南東端、室戸岬から海岸沿い西に約10㎞。 道の駅キラメッセ室戸の鯨館はクジラとともに生きた室戸の歴史を知るうえで重要な施設です。 入館するとすぐにデジタルアートシアターがあり、クジラとの壮絶な戦い、伝統の「古式捕鯨」を迫力あるアニメーションで見ることが出来ます。 網に追い込むため、クジラに立ち向かっていく20隻ほどの小さな船や、刀を持って飛び掛かる裸の男たち、解体されていく大きなクジラの様子が臨場感を持って伝わってきます。 1F中央には実際にクジラを追いかけていた勢子船を再現したものがあり、実際に捕鯨に使われていた道具や命がけで戦った男たちの資料が展示されていて、先ほど見たアニメーションの理解を深めます。 2Fにはクジラの生態展示があり、クジラの進化や種類などを学ぶことができ、ワークショップでは学習映像を見ることで1Fでの体験を確認でき、クイズに挑戦もできます。 室戸の沖は回遊するクジラの通り道で江戸時代初期から300年に渡り、日本有数の捕鯨の町としてクジラとともに歩んできました。 クジラ肉はもちろんのこと油やヒゲ、骨に至るまで活用され大切に使われたクジラへの畏敬と感謝を後世に伝える鯨館をぜひ訪れてみてください。 令和7年現在 営業時間・9:00~17:00 休館日・月曜日(祝日の場合は翌日) 入館料・大人500円/小人100円

命を懸けた古式捕鯨の迫力! 『鯨館』で学ぶ、クジラとともに生きた町・室戸300年の共生、畏敬と感謝の記録 四国高知の南東端、室戸岬から海岸沿い西に約10㎞。 道の駅キラメッセ室戸の鯨館はクジラとともに生きた室戸の歴史を知るうえで重要な施設です。 入館するとすぐにデジタルアートシアターがあり、クジラとの壮絶な戦い、伝統の「古式捕鯨」を迫力あるアニメーションで見ることが出来ます。 網に追い込むため、クジラに立ち向かっていく20隻ほどの小さな船や、刀を持って飛び掛かる裸の男たち、解体されていく大きなクジラの様子が臨場感を持って伝わってきます。 1F中央には実際にクジラを追いかけていた勢子船を再現したものがあり、実際に捕鯨に使われていた道具や命がけで戦った男たちの資料が展示されていて、先ほど見たアニメーションの理解を深めます。 2Fにはクジラの生態展示があり、クジラの進化や種類などを学ぶことができ、ワークショップでは学習映像を見ることで1Fでの体験を確認でき、クイズに挑戦もできます。 室戸の沖は回遊するクジラの通り道で江戸時代初期から300年に渡り、日本有数の捕鯨の町としてクジラとともに歩んできました。 クジラ肉はもちろんのこと油やヒゲ、骨に至るまで活用され大切に使われたクジラへの畏敬と感謝を後世に伝える鯨館をぜひ訪れてみてください。 令和7年現在 営業時間・9:00~17:00 休館日・月曜日(祝日の場合は翌日) 入館料・大人500円/小人100円 -

浜アザミ

浜アザミは、室戸岬周辺の海岸に自生している希少な植物です。香りが良く、早春の訪れを告げる味覚として、地域で親しまれています。

浜アザミは、室戸岬周辺の海岸に自生している希少な植物です。香りが良く、早春の訪れを告げる味覚として、地域で親しまれています。 -

葉ニンニク

-

ボタナス

とろ~っととろける! 幻の伝統野菜“ボタナス”室戸の巨大ナスは夏だけの美味しさ 高知県室戸市の中山間部に位置する集落・日南(ひなた)地区でのみ栽培されている「ボタナス」は、幻の伝統野菜として知られる超巨大ナスです。 ボタナスの魅力は、その大きさだけではありません。火を入れると、とろ〜っとした食感になり、とても美味しいんです。 おすすめの食べ方は、焼きナスやフライ! 特にフライにしたときの「サクッ、とろ〜」の食感は、ナスのイメージを超越するほど。驚くほど美味しく、普通のナスとは“身の質”がまるで違います。 ボタナスは、道の駅「キラメッセ室戸」でも購入できますが、生産量が少ないため、売り切れることもしばしば。 実は6年ほど前まで、日南の農家さんはボタナスが「伝統野菜」だということを認識していなかったそうです。 なぜ日南にだけ、伝統野菜のボタナスがあるのかは定かではありません。 日南は「平家の落人伝説」が残る地域で、「その時代に種を持ち込んだ人がいたのでは?」という話もあります。 ただ確実なのは、100年以上前にはすでに存在していたということ。 谷口さんの亡くなったお祖父さんの言葉にも、「物心ついた頃にはあった」との証言があります。 ともあれ、日南の農家さんにとってボタナスは、ただの「昔からある野菜」。 自分たちで食べる分や、分け合う分として、30本ほどだけ栽培し、出荷はしていなかったそうです。 出荷のきっかけは6年前。高知県地域振興センターの方がボタナスを食べる機会があり、 「これは、うま〜い!」 と絶賛。それを機に、出荷が始まったのです。 ボタナスは、テレビ番組『所さんお届けモノです!』でも紹介されました。 番組内では、京都の老舗料亭のご主人が「日本の幻の食材」として紹介し、話題に。 夏が旬のボタナスを楽しみにしている人は多く、季節になると 「ボタナス、まだですかね〜?」 と、生産者の谷口さんに尋ねる人もいるそうです。 今では出荷されると、すぐに完売。まさに人気商品ですね。 焼いたり、揚げたり、産地に暮らす人々も毎年ボタナスの旬を楽しんでいます。 ちなみに、取材の際には大きくて美味しそうなボタナスを、お土産にいただいちゃいました。 「これは小さくていかんな。これならいけるか?」 と、生産者さんが丁寧に選んでくれました。ボタナスの大きさや形へのこだわり、半端じゃないです。 谷口さん、集落支援員の皆さん、本当にありがとうございました。 家に帰って、焼きボタナスを作りました。 大きなボタナスを焼くと、皮の中でナスがグツグツ煮え、「とろ〜」っと柔らかくなります。 大きさのわりに意外と火の通りも早く、加熱時の変化がとても特徴的。 そのとろける美味しさに、気づけば一人でペロッと食べちゃいました。

とろ~っととろける! 幻の伝統野菜“ボタナス”室戸の巨大ナスは夏だけの美味しさ 高知県室戸市の中山間部に位置する集落・日南(ひなた)地区でのみ栽培されている「ボタナス」は、幻の伝統野菜として知られる超巨大ナスです。 ボタナスの魅力は、その大きさだけではありません。火を入れると、とろ〜っとした食感になり、とても美味しいんです。 おすすめの食べ方は、焼きナスやフライ! 特にフライにしたときの「サクッ、とろ〜」の食感は、ナスのイメージを超越するほど。驚くほど美味しく、普通のナスとは“身の質”がまるで違います。 ボタナスは、道の駅「キラメッセ室戸」でも購入できますが、生産量が少ないため、売り切れることもしばしば。 実は6年ほど前まで、日南の農家さんはボタナスが「伝統野菜」だということを認識していなかったそうです。 なぜ日南にだけ、伝統野菜のボタナスがあるのかは定かではありません。 日南は「平家の落人伝説」が残る地域で、「その時代に種を持ち込んだ人がいたのでは?」という話もあります。 ただ確実なのは、100年以上前にはすでに存在していたということ。 谷口さんの亡くなったお祖父さんの言葉にも、「物心ついた頃にはあった」との証言があります。 ともあれ、日南の農家さんにとってボタナスは、ただの「昔からある野菜」。 自分たちで食べる分や、分け合う分として、30本ほどだけ栽培し、出荷はしていなかったそうです。 出荷のきっかけは6年前。高知県地域振興センターの方がボタナスを食べる機会があり、 「これは、うま〜い!」 と絶賛。それを機に、出荷が始まったのです。 ボタナスは、テレビ番組『所さんお届けモノです!』でも紹介されました。 番組内では、京都の老舗料亭のご主人が「日本の幻の食材」として紹介し、話題に。 夏が旬のボタナスを楽しみにしている人は多く、季節になると 「ボタナス、まだですかね〜?」 と、生産者の谷口さんに尋ねる人もいるそうです。 今では出荷されると、すぐに完売。まさに人気商品ですね。 焼いたり、揚げたり、産地に暮らす人々も毎年ボタナスの旬を楽しんでいます。 ちなみに、取材の際には大きくて美味しそうなボタナスを、お土産にいただいちゃいました。 「これは小さくていかんな。これならいけるか?」 と、生産者さんが丁寧に選んでくれました。ボタナスの大きさや形へのこだわり、半端じゃないです。 谷口さん、集落支援員の皆さん、本当にありがとうございました。 家に帰って、焼きボタナスを作りました。 大きなボタナスを焼くと、皮の中でナスがグツグツ煮え、「とろ〜」っと柔らかくなります。 大きさのわりに意外と火の通りも早く、加熱時の変化がとても特徴的。 そのとろける美味しさに、気づけば一人でペロッと食べちゃいました。 -

文旦

-

じっこ

室戸市民に愛されている貝です。室戸の海岸の岩や石にくっついていて、昔は子供でもあっという間に沢山取れて、食卓に上がりました。いつの間にか数が取れなくなって残念です。たまにキラメッセに売ってます。茹でて食べるときは繊細な爪楊枝の技が求められます。

室戸市民に愛されている貝です。室戸の海岸の岩や石にくっついていて、昔は子供でもあっという間に沢山取れて、食卓に上がりました。いつの間にか数が取れなくなって残念です。たまにキラメッセに売ってます。茹でて食べるときは繊細な爪楊枝の技が求められます。 -

デコポン

-

ビワ

びわは、遅い霜などの寒害にやられやすいため、日当りの良い南に向かう海沿いの急斜面に栽培され、室戸市は絶好の生育条件を備えています。 黒耳地区のびわは日当りと水はけの良い海成段丘(大地の隆起と波の侵食によってつくられた地形)で栽培され、キズがつくとすぐ黒くなるデリケートな果物のため、実のひとつひとつに丁寧に袋がけをし、傷などがつかないよう慎重に育てています。(室戸観光協会)

びわは、遅い霜などの寒害にやられやすいため、日当りの良い南に向かう海沿いの急斜面に栽培され、室戸市は絶好の生育条件を備えています。 黒耳地区のびわは日当りと水はけの良い海成段丘(大地の隆起と波の侵食によってつくられた地形)で栽培され、キズがつくとすぐ黒くなるデリケートな果物のため、実のひとつひとつに丁寧に袋がけをし、傷などがつかないよう慎重に育てています。(室戸観光協会) -

吉良川味噌

海洋深層水仕込みの吉良川のお味噌、優しい味のお味噌です。

海洋深層水仕込みの吉良川のお味噌、優しい味のお味噌です。 -

アジの開き

アジの開き。一般的な料理こそ、品質が問われるものです。ミネラル豊富な海洋深層水の海で育ち、丸々と栄養を蓄えた鯵を使って、選別から加工まで、魚の味にこだわる漁師町の当たり前の品質があります。

アジの開き。一般的な料理こそ、品質が問われるものです。ミネラル豊富な海洋深層水の海で育ち、丸々と栄養を蓄えた鯵を使って、選別から加工まで、魚の味にこだわる漁師町の当たり前の品質があります。 -

カマスの開き

シンプルな料理だからこそ、魚体の品質の違いがそのまま味に表れます。原材料は魚と塩のみ、海洋深層水育ちのカマスの開きをめしあがれ。道の駅などで購入することができます。市街地に帰るときのお産地の素朴な加工品は、新鮮で安価で美味しい!忙しい日のおかずにも、土産にも、もらって嬉しい干物は重宝します。

シンプルな料理だからこそ、魚体の品質の違いがそのまま味に表れます。原材料は魚と塩のみ、海洋深層水育ちのカマスの開きをめしあがれ。道の駅などで購入することができます。市街地に帰るときのお産地の素朴な加工品は、新鮮で安価で美味しい!忙しい日のおかずにも、土産にも、もらって嬉しい干物は重宝します。 -

さつまいも

室戸といえば「さつまいも」、各地で沢山の品種が作られています。加熱するだけで極上スイーツが完成します。ふるさと納税でも好評ですよ!

室戸といえば「さつまいも」、各地で沢山の品種が作られています。加熱するだけで極上スイーツが完成します。ふるさと納税でも好評ですよ! -

キラ坊すいか

予約殺到、売り切れ必死!マダーボールと言う品種のスイカで、皮が2mm前後と薄いのと糖度が高いのが特徴です。通常のマダーボールの2倍の大きさで、糖度も13以上(通常糖度9)あり、ラグビーボールのような独特の楕円形をしています。(キラメッセ室戸)

予約殺到、売り切れ必死!マダーボールと言う品種のスイカで、皮が2mm前後と薄いのと糖度が高いのが特徴です。通常のマダーボールの2倍の大きさで、糖度も13以上(通常糖度9)あり、ラグビーボールのような独特の楕円形をしています。(キラメッセ室戸) -

らっきょう

温暖な気候を利用して全国の産地の中でもいち早く収穫時期を迎え、完熟したものを4~6月に収穫します。出荷は、一玉づつ丁寧に茎から切り取り、皮を剥いた後、薄い塩水で芽止めおして出荷しています。(JA高知)

温暖な気候を利用して全国の産地の中でもいち早く収穫時期を迎え、完熟したものを4~6月に収穫します。出荷は、一玉づつ丁寧に茎から切り取り、皮を剥いた後、薄い塩水で芽止めおして出荷しています。(JA高知) -

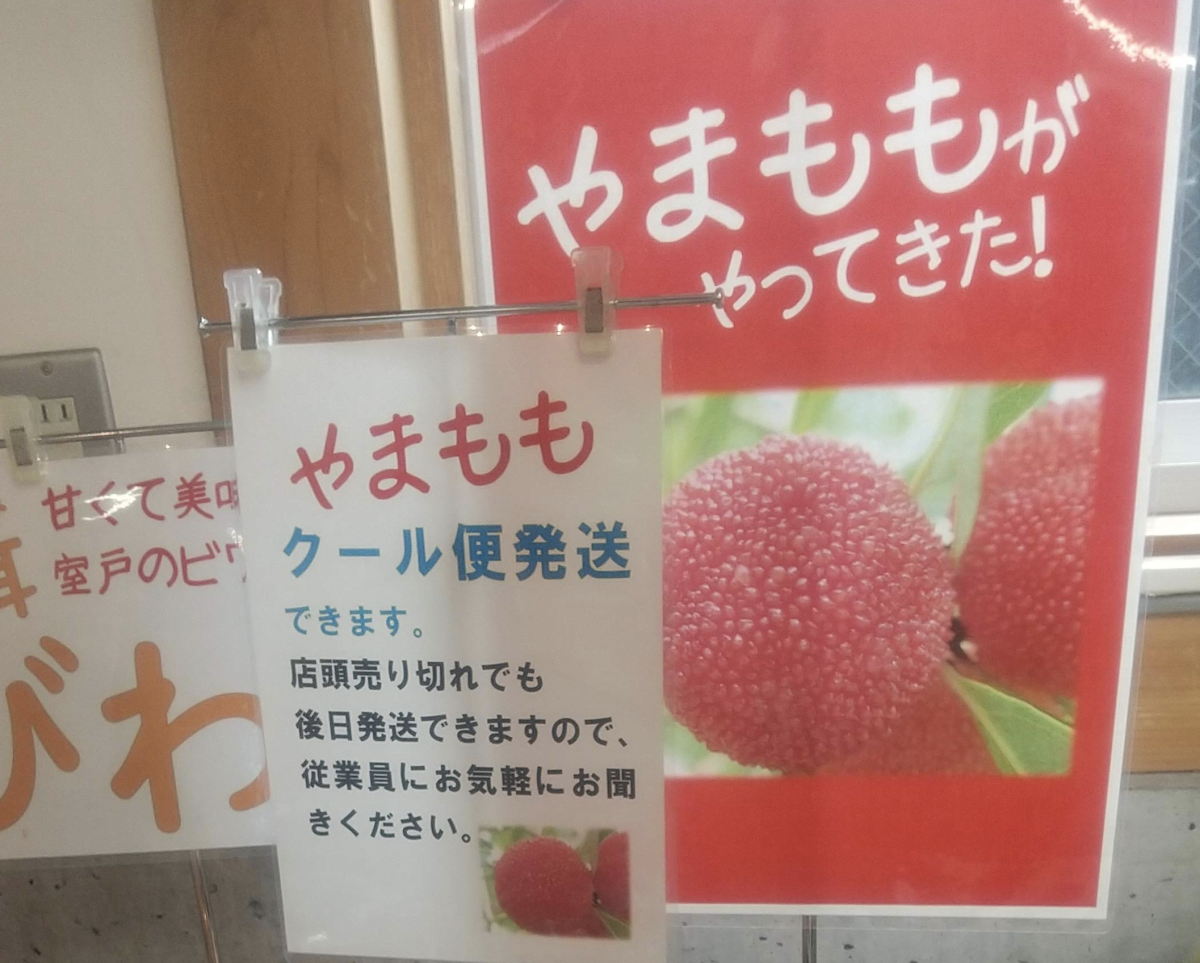

やまもも

地方に行ったら、その土地のその時一番の旬の楽しみたいですよね!6月に室戸にきたら旬が一瞬の「やまもも」を召し上がれ〜

地方に行ったら、その土地のその時一番の旬の楽しみたいですよね!6月に室戸にきたら旬が一瞬の「やまもも」を召し上がれ〜 -

トマト

室戸はトマトの産地です。鮮烈で美味しいトマトは、まるで果物のようなジューシーさ、爽やかさ、甘さがあります。鮮度は味に直結しているのですね。

室戸はトマトの産地です。鮮烈で美味しいトマトは、まるで果物のようなジューシーさ、爽やかさ、甘さがあります。鮮度は味に直結しているのですね。 -

きんめし(金目鯛の炊き込みご飯)

キンメ漁師の奥さんが、旦那さんが釣ってきた金目鯛を炊き込みご飯として販売開始しました。その名も「きんめし」金目鯛の出汁が染み込んだ米が口いっぱにひろがり、具にはゴボウ・ニンジン・しめじの野菜の旨味も、金目鯛の身は、少しだけ濃いめの味つけがしてあり、フワフワのキンメはヤミツキになりそう。更にガス釜で炊いているので、お米もしっかりとした弾力でモチモチ感があり、昔食べた、あの美味しいご飯の懐かしさを感じます!おこげが入ってるのに当たったらめちゃラッキー!【素潜り漁師さんの室戸ってこんなんあるでシリーズ第56話】

キンメ漁師の奥さんが、旦那さんが釣ってきた金目鯛を炊き込みご飯として販売開始しました。その名も「きんめし」金目鯛の出汁が染み込んだ米が口いっぱにひろがり、具にはゴボウ・ニンジン・しめじの野菜の旨味も、金目鯛の身は、少しだけ濃いめの味つけがしてあり、フワフワのキンメはヤミツキになりそう。更にガス釜で炊いているので、お米もしっかりとした弾力でモチモチ感があり、昔食べた、あの美味しいご飯の懐かしさを感じます!おこげが入ってるのに当たったらめちゃラッキー!【素潜り漁師さんの室戸ってこんなんあるでシリーズ第56話】 -

ながれこ

室戸の夏限定、待ちに待った食材です。「ながれこ」とはトコブシのことです。アワビと同じ「ミミガイ科」の仲間でアワビより小さい巻貝なんです。アワビと違って、煮ても柔らかいのが特徴です。

室戸の夏限定、待ちに待った食材です。「ながれこ」とはトコブシのことです。アワビと同じ「ミミガイ科」の仲間でアワビより小さい巻貝なんです。アワビと違って、煮ても柔らかいのが特徴です。 -

田芋(里芋)

高知県では、里芋のことを田芋と呼んでいます。独特のとろみがあり、ほくほくとした口当たりで風味があって美味しいと言われています。☆おすすめの食べ方☆皮をはいで茹でて煮っころがしなどで。蒸してお塩つけるだけでも絶品です! コロッケやカレーに入れても美味しいですよ。(えいとここうちHPより)

高知県では、里芋のことを田芋と呼んでいます。独特のとろみがあり、ほくほくとした口当たりで風味があって美味しいと言われています。☆おすすめの食べ方☆皮をはいで茹でて煮っころがしなどで。蒸してお塩つけるだけでも絶品です! コロッケやカレーに入れても美味しいですよ。(えいとここうちHPより) -

佐喜浜椎茸

海洋深層水が育てた高知の極上椎茸/ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品 「佐喜浜椎茸」は、高知県室戸市佐喜浜町の豊かな自然環境の中で育まれる、海洋深層水×菌床栽培によるプレミアム椎茸です。 地元産の広葉樹チップと清浄な海洋深層水をたっぷり使った、特注の菌床がその秘密。 立派に育った椎茸は、ふっくら肉厚でぷりぷりの食感、芳醇な香りと濃厚な“うまみ”が特徴です。 とくに、土佐備長炭で香ばしく焼いて味わうひと口は、備長炭と椎茸の底力を実感する瞬間。ぷりっとした歯ごたえの奥から、じんわりと旨味が溢れ出します。 収穫の旬は、秋から春にかけての11月〜4月。早朝に丁寧に摘み取られた椎茸は、鮮度そのままに箱詰めされ、当日中に出荷されます。 室戸沖の海には、大河川が流れ込むことがなく、生活排水の影響を受けない凛とした清らかさが保たれています。さらに急峻な海底地形により、太陽の届かない深海から水が湧き上がる—それが水深1,000メートルの海洋深層水です。 この水には、植物プランクトンに消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄えられており、室戸の海産物だけでなく、農業にも活用されています。畑に散布する方法に加え、「佐喜浜椎茸」のような栽培の土台に活かす工夫も注目されています。 生産者は「西河農園」の西河誠司さん。地域に根差した活動で知られ、佐喜浜ミニ八十八ヶ所ハイキングの発案企画し、ガイドも行なっています。 「食べて健康になるものを作りたい」と語る西河さんは、田植え時期には無農薬米を作るための独自の栽培法などを通じて、地元の小学生たちに食の楽しさと自然の恵みの素晴らしさを伝えています。 「楽しいことを続けていきたい。お金のことばかり考えていると、楽しいことがつまらなくなってしまうから」と語るその笑顔には、自然と共に生きる誠実な思いが込められています。 佐喜浜の海と森の恵み、そして人の情熱が織りなす「佐喜浜椎茸」。 その一つひとつには、自然の力と人の温もりが宿り、私たちの食卓から地域の未来を、静かに力強く語りかけてくれるのです。

海洋深層水が育てた高知の極上椎茸/ぷりぷり食感と濃厚旨味の逸品 「佐喜浜椎茸」は、高知県室戸市佐喜浜町の豊かな自然環境の中で育まれる、海洋深層水×菌床栽培によるプレミアム椎茸です。 地元産の広葉樹チップと清浄な海洋深層水をたっぷり使った、特注の菌床がその秘密。 立派に育った椎茸は、ふっくら肉厚でぷりぷりの食感、芳醇な香りと濃厚な“うまみ”が特徴です。 とくに、土佐備長炭で香ばしく焼いて味わうひと口は、備長炭と椎茸の底力を実感する瞬間。ぷりっとした歯ごたえの奥から、じんわりと旨味が溢れ出します。 収穫の旬は、秋から春にかけての11月〜4月。早朝に丁寧に摘み取られた椎茸は、鮮度そのままに箱詰めされ、当日中に出荷されます。 室戸沖の海には、大河川が流れ込むことがなく、生活排水の影響を受けない凛とした清らかさが保たれています。さらに急峻な海底地形により、太陽の届かない深海から水が湧き上がる—それが水深1,000メートルの海洋深層水です。 この水には、植物プランクトンに消費されずに残されたミネラルがたっぷり蓄えられており、室戸の海産物だけでなく、農業にも活用されています。畑に散布する方法に加え、「佐喜浜椎茸」のような栽培の土台に活かす工夫も注目されています。 生産者は「西河農園」の西河誠司さん。地域に根差した活動で知られ、佐喜浜ミニ八十八ヶ所ハイキングの発案企画し、ガイドも行なっています。 「食べて健康になるものを作りたい」と語る西河さんは、田植え時期には無農薬米を作るための独自の栽培法などを通じて、地元の小学生たちに食の楽しさと自然の恵みの素晴らしさを伝えています。 「楽しいことを続けていきたい。お金のことばかり考えていると、楽しいことがつまらなくなってしまうから」と語るその笑顔には、自然と共に生きる誠実な思いが込められています。 佐喜浜の海と森の恵み、そして人の情熱が織りなす「佐喜浜椎茸」。 その一つひとつには、自然の力と人の温もりが宿り、私たちの食卓から地域の未来を、静かに力強く語りかけてくれるのです。 -

農事組合法人 庄毛ファーム

庄毛地区を守る!農家の高齢化、後継者不足による耕作放棄地の急増により、地域社会の継続が危ぶまれる中、吉良川町の有志が集まり、農事組合法人を設立して取り組んでいます。 ①蕎麦(宮崎県椎葉村の幻の在来種)の生産・加工・販売②地域の活性化に向け、露地野菜等の生産を通して、地元加工業者や福祉事業所との連携③休耕地を利用した稲WCS(牛の飼料)の直播栽培など。人を育て、地域をつなぎ、未来につなぐ。基盤整備と新たな担い手と連携を模索しながら、庄毛地区の維持・発展に取り組まれています。 お蕎麦について!! 幻の品種(宮崎県椎葉村の幻の在来種)へのこだわり→栽培法→収穫→脱穀法→水車挽き製粉→打ち方→茹で方→ツユ→地元野菜の天ぷら!! 徹底的にこだわり抜いて調理した蕎麦は、10月開催「そば花まつり」のイベントのみ提供され、室戸市民の秋の楽しみとなっています。

庄毛地区を守る!農家の高齢化、後継者不足による耕作放棄地の急増により、地域社会の継続が危ぶまれる中、吉良川町の有志が集まり、農事組合法人を設立して取り組んでいます。 ①蕎麦(宮崎県椎葉村の幻の在来種)の生産・加工・販売②地域の活性化に向け、露地野菜等の生産を通して、地元加工業者や福祉事業所との連携③休耕地を利用した稲WCS(牛の飼料)の直播栽培など。人を育て、地域をつなぎ、未来につなぐ。基盤整備と新たな担い手と連携を模索しながら、庄毛地区の維持・発展に取り組まれています。 お蕎麦について!! 幻の品種(宮崎県椎葉村の幻の在来種)へのこだわり→栽培法→収穫→脱穀法→水車挽き製粉→打ち方→茹で方→ツユ→地元野菜の天ぷら!! 徹底的にこだわり抜いて調理した蕎麦は、10月開催「そば花まつり」のイベントのみ提供され、室戸市民の秋の楽しみとなっています。