日本三大備長炭に数えられる「土佐備長炭」はウバメガシ(姥目樫)を原料とした白炭と呼ばれる最高品質な木炭です。

土佐備長炭の魅力は美味しくお肉が焼ける「強い火力」と「持続時間」そして「灰が飛ばないこと」です。

室戸市で備長炭が作られるようになったのは明治時代のことでした。

四国の突端、三方を太平洋で囲まれた室戸市は地域の大部分が森で覆われているため木材は豊富にありましたが、まだ炭焼きの技術は発展していませんでした。

そんな中、紀州の炭焼き職人が四国遍路で室戸を訪れ、明治40年に備長炭の製法を伝授したことはまさに弘法大師のお導きでした。(弘法大師は3つのお寺を室戸で建立し、その成り立ちに深く関わります。四国八十八ヶ所参りは弘法大師所縁のお寺を巡ります。)

そして時代を経て室戸市の主要産業になった土佐備長炭は、全国に広く流通し日本で有数の生産量を誇るようになりました。

近年は海外からの白炭輸入量が減少し、市場では品薄状態が続いているため、備長炭は希少で高価なものとなっています。

そんな貴重な土佐備長炭は主に都市部の料理店で愛用されますが、ご家庭で使うときはバーベキューグリルや七輪などで肉を焼くのが最高です!

遠赤外線でふっくら焼き上がり、余分な油が赤く燃えた土佐備長炭の上に落ちるとジュっと煙が立ち、肉を口に運ぶと仄かに備長炭のよい香りを感じます。

土佐備長炭を製造する「窯元炭遊」の川田さんによると

火力が半日程度持続する土佐備長炭は、長時間かかる煮物でも効果を発揮するそう。途中で使い終わったときは灰を被せて消火すればまた使えます。注意したいのは、土佐備長炭は長持ちしますが、鋼のように硬く火が付きにくいので、肉を焼くのは炭にじっくり火を入れてから。焼き始めが早いとお腹がいっぱいになる頃、備長炭が絶好調になることも…

土佐備長炭

<続きを読む>

「土佐備長炭」と室戸のつながり

-

吉良川の町並み

土佐漆喰の建築美と石塀が映える備長炭の町、伝統建築と祭りが織りなす歴史景観地区 室戸岬から海岸線を西へ16キロ、吉良川町は鎌倉時代の文献にも登場するほどの古い歴史と、独特の文化を持った町並みです。 その特徴的な家々は高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。また、町の最奥には広い境内を構える御田八幡宮があります。御田祭や秋の神祭が大々的に行われる、地域で慕われる祭神です。 そして吉良川は2つの特徴的な町並みを形成しました。 旧街道沿いには豪華な町並み「下町地区」があります。 家の壁は白く輝く「土佐漆喰」。漆喰は何度も塗り重ね、手の平で擦り付ける事で光沢を出しています。粘着力があり、防火・防水、塩害にも強い優れものです。 2階建てですが家の高さは低く見えます。台風対策のために2階の天井を意識的に低くして、物入れとして使った「つし二階」と呼ばれる建築です。 そして側面には暴風雨の雨水を素早く地面に落とすために反って作られた「水切り瓦」 交易の際に京阪神から持ち帰った当時最新の赤い「煉瓦」を用いた壁も見えます。 おしゃれな木の「格子」窓。玄関わきの柱の装飾「持ち送り」など数々の工夫に富んだ独特な町家が軒を連ねています。 山側の「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれるこれもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 室戸岬は1934年の室戸台風に代表されるように、日本の台風の入口となることの多い土地です。そのため古くからの建造物には施された独特の台風対策が見て取れます。

土佐漆喰の建築美と石塀が映える備長炭の町、伝統建築と祭りが織りなす歴史景観地区 室戸岬から海岸線を西へ16キロ、吉良川町は鎌倉時代の文献にも登場するほどの古い歴史と、独特の文化を持った町並みです。 その特徴的な家々は高知県で初めて国の重要伝統的建造物群保存地区に選定されました。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。また、町の最奥には広い境内を構える御田八幡宮があります。御田祭や秋の神祭が大々的に行われる、地域で慕われる祭神です。 そして吉良川は2つの特徴的な町並みを形成しました。 旧街道沿いには豪華な町並み「下町地区」があります。 家の壁は白く輝く「土佐漆喰」。漆喰は何度も塗り重ね、手の平で擦り付ける事で光沢を出しています。粘着力があり、防火・防水、塩害にも強い優れものです。 2階建てですが家の高さは低く見えます。台風対策のために2階の天井を意識的に低くして、物入れとして使った「つし二階」と呼ばれる建築です。 そして側面には暴風雨の雨水を素早く地面に落とすために反って作られた「水切り瓦」 交易の際に京阪神から持ち帰った当時最新の赤い「煉瓦」を用いた壁も見えます。 おしゃれな木の「格子」窓。玄関わきの柱の装飾「持ち送り」など数々の工夫に富んだ独特な町家が軒を連ねています。 山側の「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれるこれもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 室戸岬は1934年の室戸台風に代表されるように、日本の台風の入口となることの多い土地です。そのため古くからの建造物には施された独特の台風対策が見て取れます。 -

土佐備長炭の窯元

現在室戸市には約40軒の土佐備長炭窯元があります。その中の1つ。室津川上流の山深い場所に「窯元炭遊」があります。代表の川田勇さんは室戸にUターンして窯元炭遊を創業しました。以前、高知市で仕事をされていた川田さんは「高知と室戸は距離は近いが空の色、空気が違う」と言います。 室戸市で生産される備長炭は「土佐備長炭」として広く流通しています。高知県の備長炭生産量は、和歌山県を抜いて全国第1位となっており、地域の重要な特産品となっています。近年、市場では備長炭の品薄状態が続いているため、土佐備長炭を求める声は年々高まっています。 その貴重な備長炭を供給するため、窯元炭遊では1年を通して炭を作っています。 土佐備長炭を作るために窯の上部から原料のウバメガシを入れていきます。横から入れて縦に並べる紀州備長炭とは違う製法です。 火入れから炭化、と備長炭が出来るまで窯の中で20日程。窯の中で炭が燃えている間に山に入り、樵(きこり)をして次の窯に入れるウバメガシを入手します。 忙しいけれど、連続して作ることで窯の温度を下げないことを心がけているそうです。よい土佐備長炭を作るためのこだわりです。 品質の違いは、見た目ですぐにわかります。軽さ・締まり加減・年輪がそのまま綺麗にでているか。打ち合わせれば金属音がします。 夏場は作業場が50度を越える中、20時間かけて炭を取り出します。窯出しの時は、目がやられるくらい、備長炭が赤くなっています。体を壊すくらい大変な時もありますが、嬉しかったのは、購入してくれた人からの手紙に「すごい良かったです」とあった時。心がほっこりしたと川田さんは笑います。

現在室戸市には約40軒の土佐備長炭窯元があります。その中の1つ。室津川上流の山深い場所に「窯元炭遊」があります。代表の川田勇さんは室戸にUターンして窯元炭遊を創業しました。以前、高知市で仕事をされていた川田さんは「高知と室戸は距離は近いが空の色、空気が違う」と言います。 室戸市で生産される備長炭は「土佐備長炭」として広く流通しています。高知県の備長炭生産量は、和歌山県を抜いて全国第1位となっており、地域の重要な特産品となっています。近年、市場では備長炭の品薄状態が続いているため、土佐備長炭を求める声は年々高まっています。 その貴重な備長炭を供給するため、窯元炭遊では1年を通して炭を作っています。 土佐備長炭を作るために窯の上部から原料のウバメガシを入れていきます。横から入れて縦に並べる紀州備長炭とは違う製法です。 火入れから炭化、と備長炭が出来るまで窯の中で20日程。窯の中で炭が燃えている間に山に入り、樵(きこり)をして次の窯に入れるウバメガシを入手します。 忙しいけれど、連続して作ることで窯の温度を下げないことを心がけているそうです。よい土佐備長炭を作るためのこだわりです。 品質の違いは、見た目ですぐにわかります。軽さ・締まり加減・年輪がそのまま綺麗にでているか。打ち合わせれば金属音がします。 夏場は作業場が50度を越える中、20時間かけて炭を取り出します。窯出しの時は、目がやられるくらい、備長炭が赤くなっています。体を壊すくらい大変な時もありますが、嬉しかったのは、購入してくれた人からの手紙に「すごい良かったです」とあった時。心がほっこりしたと川田さんは笑います。 -

ウバメガシ

ウバメガシはブナ科の常緑広葉樹で土佐備長炭の素材となる貴重な樹木。 潮風に強い特性を持ち、暖かい地方に自然分布します。 室戸岬を中心に東西に長く美しい海岸線を有し、四国の南東端で太平洋に突き出した形である温暖な室戸市はウバメガシの生育にもってこいの自然条件を兼ね備えています。 室戸市は森林がその面積の大部分を占めるため、古くから大阪方面へ木材を出荷することで生計を立てていましたが、明治40年に製炭技術が伝授されたのを転機として、ウバメガシを利用した備長炭の三大産地の一つとして発展しました。 ウバメガシでつくる良質な土佐備長炭は評価が高く、大正時代には生産地の室戸市吉良川地区は大いに栄えました。 吉野川の町並みは重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 最上級の備長炭の素材として消費されたウバメガシは現在その数を減らしてしまいました。 今でも海岸線沿いでは見ることができ、民家の庭先などにも自生していますが、近場で備長炭製造の必要量確保は難しいです。 土佐備長炭を製造する「窯元炭遊」の川田さんは素材のウバメガシを手に入れるために地権者さんに許可を取り、傾斜のきつい険しい山に分け入って苦労して持ち帰るそうです。 「ウバメガシの群生を見つけたときはテンション上がります」とのことです。 ちなみに海岸線の室戸阿南海岸国定公園では保護されているため今もたくさんのウバメガシの群生が見られます。

ウバメガシはブナ科の常緑広葉樹で土佐備長炭の素材となる貴重な樹木。 潮風に強い特性を持ち、暖かい地方に自然分布します。 室戸岬を中心に東西に長く美しい海岸線を有し、四国の南東端で太平洋に突き出した形である温暖な室戸市はウバメガシの生育にもってこいの自然条件を兼ね備えています。 室戸市は森林がその面積の大部分を占めるため、古くから大阪方面へ木材を出荷することで生計を立てていましたが、明治40年に製炭技術が伝授されたのを転機として、ウバメガシを利用した備長炭の三大産地の一つとして発展しました。 ウバメガシでつくる良質な土佐備長炭は評価が高く、大正時代には生産地の室戸市吉良川地区は大いに栄えました。 吉野川の町並みは重要伝統的建造物群保存地区に選定されています。 最上級の備長炭の素材として消費されたウバメガシは現在その数を減らしてしまいました。 今でも海岸線沿いでは見ることができ、民家の庭先などにも自生していますが、近場で備長炭製造の必要量確保は難しいです。 土佐備長炭を製造する「窯元炭遊」の川田さんは素材のウバメガシを手に入れるために地権者さんに許可を取り、傾斜のきつい険しい山に分け入って苦労して持ち帰るそうです。 「ウバメガシの群生を見つけたときはテンション上がります」とのことです。 ちなみに海岸線の室戸阿南海岸国定公園では保護されているため今もたくさんのウバメガシの群生が見られます。 -

独自の建築様式 水切り瓦

白い漆喰を雨風から守る美しき瓦 〜吉良川町の『水切り瓦』が映す、伝統建築の機能美〜 国の重要伝統的建造物群保存地区、室戸市吉良川町の旧街道沿いには「土佐漆喰」が白く輝く豪華な町並み「下町地区」があります。 太平洋に突き出た室戸は台風対策のために2階の天井を意識的に低くしていて家全体の高さも低く見えます。 そして側面には横から降る強い風雨から家屋を守る「水切り瓦」があります。 小さく反った瓦のひさしが、壁面に伝う雨水を素早く地面に落とすため、「土佐漆喰」の劣化を食い止めます。機能性だけでなくデザイン性にも優れ、吉良川の町並みの豪華絢爛さを際立出せています。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。

白い漆喰を雨風から守る美しき瓦 〜吉良川町の『水切り瓦』が映す、伝統建築の機能美〜 国の重要伝統的建造物群保存地区、室戸市吉良川町の旧街道沿いには「土佐漆喰」が白く輝く豪華な町並み「下町地区」があります。 太平洋に突き出た室戸は台風対策のために2階の天井を意識的に低くしていて家全体の高さも低く見えます。 そして側面には横から降る強い風雨から家屋を守る「水切り瓦」があります。 小さく反った瓦のひさしが、壁面に伝う雨水を素早く地面に落とすため、「土佐漆喰」の劣化を食い止めます。機能性だけでなくデザイン性にも優れ、吉良川の町並みの豪華絢爛さを際立出せています。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。 -

独自の建築様式 いしぐろ

吉良川町に息づく独自の石塀 丸石の美しさと職人技が光る機能美あふれる伝統建築 国の重要伝統的建造物群保存地区、室戸市吉良川町の山側「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれる、これもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 「いしぐろ」は、まず丸い石を積み上げてから石の端を割ったような形状をしています。手で触れてみると真っすぐになるように揃えられていて、とても手間がかかっています。 石の断面が綺麗に並んでいる石垣はすこしユーモラスで可愛らしい姿です。軒下ほどの高さで家を囲んでいるので、台風の暴風を遮る機能性も抜群です。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。

吉良川町に息づく独自の石塀 丸石の美しさと職人技が光る機能美あふれる伝統建築 国の重要伝統的建造物群保存地区、室戸市吉良川町の山側「上町地区」には空間を広くとって軒を低く抑えた家に「いしぐろ」と呼ばれる、これもまた特徴的な石塀を屋敷周囲に巡らせた農村的な民家が作られました。 「いしぐろ」は、まず丸い石を積み上げてから石の端を割ったような形状をしています。手で触れてみると真っすぐになるように揃えられていて、とても手間がかかっています。 石の断面が綺麗に並んでいる石垣はすこしユーモラスで可愛らしい姿です。軒下ほどの高さで家を囲んでいるので、台風の暴風を遮る機能性も抜群です。 吉良川町に歴史的建造物が多く建てられたのは明治から昭和初期にかけて。室戸に多く自生するウバメガシから特産品の土佐備長炭を生産し、京阪神地区へ積み出す港として商家や廻船問屋が軒を連ね、栄華を誇りました。 -

吉良川魚処 玄 kuro

伝統的な町並みを残す、吉良川町の古民家を改装した居酒屋です。とれとれの地魚や、地場産業の備長炭を取り入れた食事、各種焼酎や土佐酒を揃えております。ゆったりとした吉良川時間をお過ごし下さい。 (公式Instagramより)

伝統的な町並みを残す、吉良川町の古民家を改装した居酒屋です。とれとれの地魚や、地場産業の備長炭を取り入れた食事、各種焼酎や土佐酒を揃えております。ゆったりとした吉良川時間をお過ごし下さい。 (公式Instagramより) -

土佐備長炭の宿「宿玄」

土佐備長炭×古民家ステイ×手筒花火師の技”が融合した、唯一無二の体験ができる室戸・吉良川町の一棟貸し宿『宿玄』で、知られざる田舎の魅力を発見しよう! 高知県室戸市にiターン移住し、金目鯛漁師を経て手筒花火師となった村崎さんが、室戸市吉良川町に一棟貸しの素泊まり民宿「宿玄」をオープンしました。 古民家風でお洒落な内装のリビングの土壁には土佐備長炭が塗りつけられています。 床下や天井にも備長炭が使われ、備長炭の消臭・調湿効果により快適な室内空間となっています。 宿玄では、湯船にも土佐備長炭が沈められています。 あまり知られていませんが、土佐備長炭は適温のお湯の中でも遠赤外線が出るので、体がポカポカ温まる効果があります。 季節で変わるオプションのアクティビティも魅力です。特におすすめなのが「着物貸し出しで吉良川の街並み散策・写真スポットで撮影」と「手筒花火型一輪挿し」制作です。 一輪挿しでは、手筒花火師である村崎さん直伝の「わら縄」の巻きつけを習得できます。 そのほかにも「魚をさばく」「魚の干物つくり」「体験ダイビング・ライセンス取得」「備長炭の窯出しを炭窯から取り出す」「観光船乗船」など魅力的な企画が目白押しです。

土佐備長炭×古民家ステイ×手筒花火師の技”が融合した、唯一無二の体験ができる室戸・吉良川町の一棟貸し宿『宿玄』で、知られざる田舎の魅力を発見しよう! 高知県室戸市にiターン移住し、金目鯛漁師を経て手筒花火師となった村崎さんが、室戸市吉良川町に一棟貸しの素泊まり民宿「宿玄」をオープンしました。 古民家風でお洒落な内装のリビングの土壁には土佐備長炭が塗りつけられています。 床下や天井にも備長炭が使われ、備長炭の消臭・調湿効果により快適な室内空間となっています。 宿玄では、湯船にも土佐備長炭が沈められています。 あまり知られていませんが、土佐備長炭は適温のお湯の中でも遠赤外線が出るので、体がポカポカ温まる効果があります。 季節で変わるオプションのアクティビティも魅力です。特におすすめなのが「着物貸し出しで吉良川の街並み散策・写真スポットで撮影」と「手筒花火型一輪挿し」制作です。 一輪挿しでは、手筒花火師である村崎さん直伝の「わら縄」の巻きつけを習得できます。 そのほかにも「魚をさばく」「魚の干物つくり」「体験ダイビング・ライセンス取得」「備長炭の窯出しを炭窯から取り出す」「観光船乗船」など魅力的な企画が目白押しです。 -

藍染

室戸では藍染が行われています。植物としての藍の生産から染色まで、一貫して全ての工程を室戸で行なっています。藍に魅せられた職人が作り出す美しい藍色を、生活のワンポイントに取り入れてみてはいかがでしょうか。

室戸では藍染が行われています。植物としての藍の生産から染色まで、一貫して全ての工程を室戸で行なっています。藍に魅せられた職人が作り出す美しい藍色を、生活のワンポイントに取り入れてみてはいかがでしょうか。 -

まるっとむろと体験博

室戸といえば、室戸岬やキンメ丼、土佐備長炭が有名ですが、その他にもまだまだ知られていない室戸の魅力がたくさんあります。 室戸の魅力を実感できる体験プログラムを集めた「まるっとむろと体験博」を、今年も開催することになりました。 アクティビティやものづくり、こだわりの食、歴史文化など室戸の魅力をたっぷり詰め込んだプログラム。 ぜひ室戸の魅力を体験しにきてください。 みなさまでのご参加お待ちしています!

室戸といえば、室戸岬やキンメ丼、土佐備長炭が有名ですが、その他にもまだまだ知られていない室戸の魅力がたくさんあります。 室戸の魅力を実感できる体験プログラムを集めた「まるっとむろと体験博」を、今年も開催することになりました。 アクティビティやものづくり、こだわりの食、歴史文化など室戸の魅力をたっぷり詰め込んだプログラム。 ぜひ室戸の魅力を体験しにきてください。 みなさまでのご参加お待ちしています! -

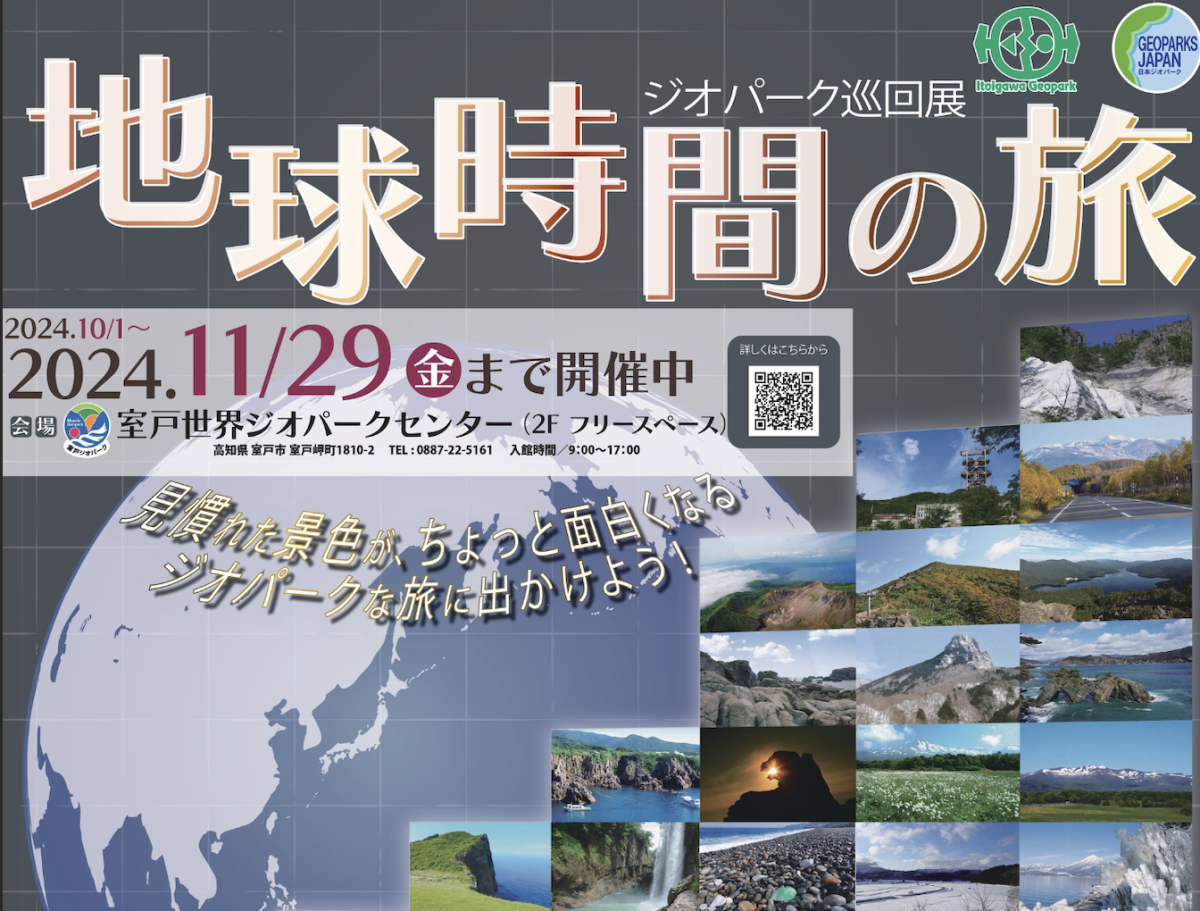

地球時間の旅

室戸市は、地球のダイナミズムな変動を実感できるエリアとして、ユネスコ世界ジオパークに認定されています。全世界213箇所の中でも、市の全域が認定されている、めずらしいエリアです。 地球時間の旅展は、日本列島のジオパークを巡り、このたび四国では初めて室戸市で開催されます。日々の暮らしの中から、変動する大地と人のつながりを知り、歴史を感じて、未来を描きましょう! 展示構成 1”今”を形作る“過去”の物語 2目の前の景色を作るいろいろな石たち 3"日本"を形作った地球の物語" 4”未来”を作る “今”の私たち 【巡回展期間】 →2024.10/1~2024.11/29 ぜひ室戸世界ジオパークセンターにお越しください!

室戸市は、地球のダイナミズムな変動を実感できるエリアとして、ユネスコ世界ジオパークに認定されています。全世界213箇所の中でも、市の全域が認定されている、めずらしいエリアです。 地球時間の旅展は、日本列島のジオパークを巡り、このたび四国では初めて室戸市で開催されます。日々の暮らしの中から、変動する大地と人のつながりを知り、歴史を感じて、未来を描きましょう! 展示構成 1”今”を形作る“過去”の物語 2目の前の景色を作るいろいろな石たち 3"日本"を形作った地球の物語" 4”未来”を作る “今”の私たち 【巡回展期間】 →2024.10/1~2024.11/29 ぜひ室戸世界ジオパークセンターにお越しください!